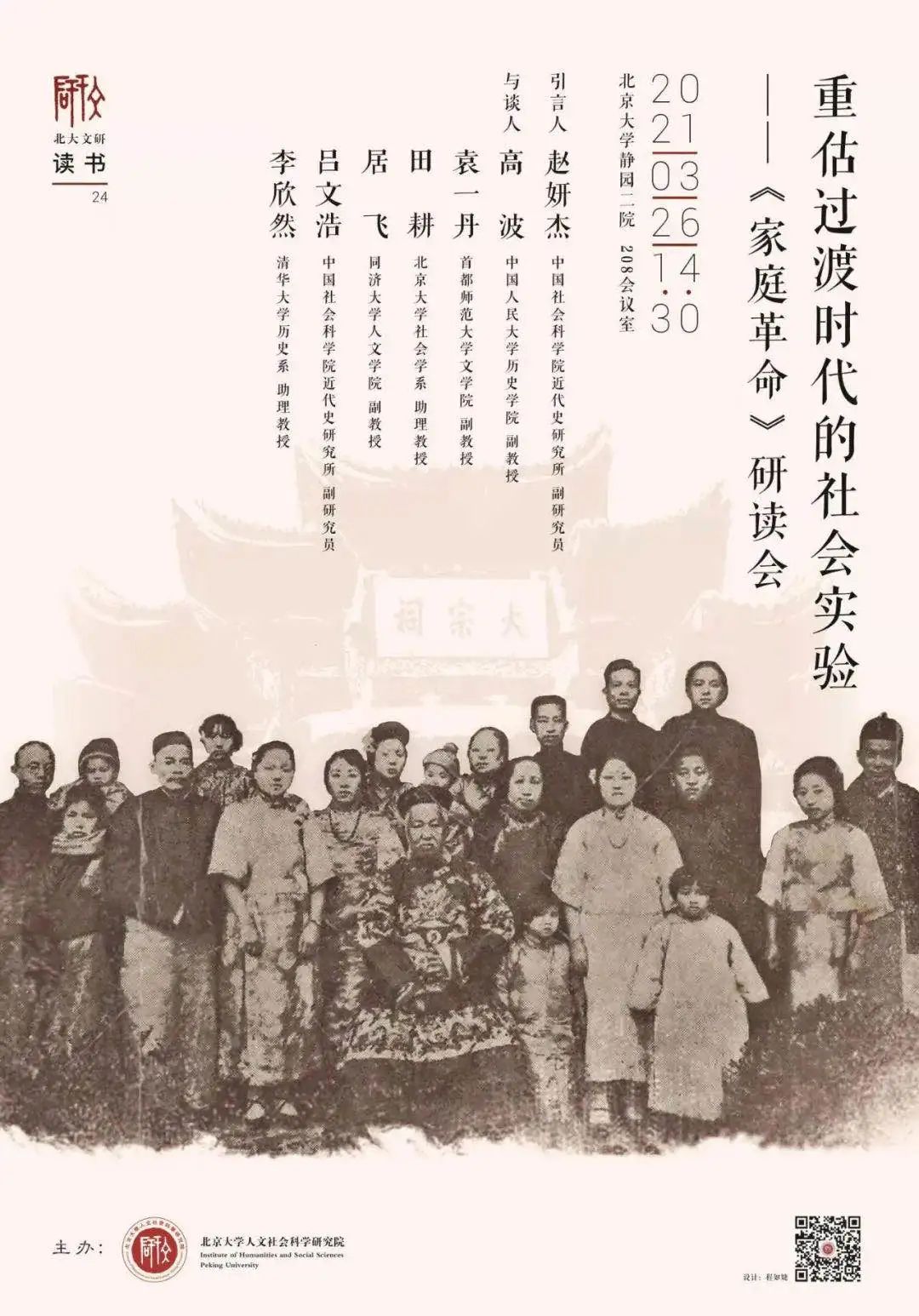

2021年3月26日下午,“北大文研读书”第24期在线举行,主题为“重估过渡时代的社会实验——《家庭革命》研读会”。文研院邀访学者、中国社会科学院近代史研究所副研究员赵妍杰作引言,文研院邀访学者、中国人民大学历史学院副教授高波,文研院邀访学者、首都师范大学文学院副教授袁一丹,北京大学社会学系助理教授田耕,同济大学人文学院副教授居飞,中国社会科学院近代史研究所副研究员吕文浩,清华大学历史系助理教授李欣然出席并参与讨论。

本次研读会围绕赵妍杰老师所著《家庭革命:清末民初读书人的憧憬》一书展开。近代中国读书人的家庭观念发生巨大变化,痛恨旧礼教者倡导“改良家庭”;信仰国家或社会者声言“为国破家”或“构建一个无家庭的理想社会”。种种言说激起阵阵声浪,重新定义了理想的婚姻、家庭与代际关系。本书在梳理家庭革命各种主张的基础上,以北京工读互助团等个案为切入点,揭示出家庭革命的实际影响,并反思男女老幼所感知的家庭革命。

研读会伊始,赵妍杰老师介绍本书的成书过程与主要内容,并展望未来研究方向。她认为,“家庭革命”是一个变动的概念仓库。从内涵来说,包括一体两面、相互缠绕的两层含义。一层是“家庭革新”,包括提倡小家庭、废除纳妾制度、恋爱结婚、离婚自由等;一层是 “废除家庭”,即废婚毁家,构建无家庭的理想社会。而从发展过程来看,家庭革命不是线性的,而是一波未平一波又起的。为立体地呈现近代中国的家庭革命,赵妍杰老师特别关注家庭革命的思考者和倡导者,并在书中详细分析了家庭革命产生的原因及其影响。受西方冲击、进化论和进步观盛行以及国家、个人和社会等新概念崛起的刺激,中国传统家庭成为新青年们的革命对象。全新的家庭观念不仅成为民国以后民法建设的思想基础,更重新定义了婚姻制度和代际关系的理想面貌。

研读会伊始,赵妍杰老师介绍本书的成书过程与主要内容,并展望未来研究方向。她认为,“家庭革命”是一个变动的概念仓库。从内涵来说,包括一体两面、相互缠绕的两层含义。一层是“家庭革新”,包括提倡小家庭、废除纳妾制度、恋爱结婚、离婚自由等;一层是 “废除家庭”,即废婚毁家,构建无家庭的理想社会。而从发展过程来看,家庭革命不是线性的,而是一波未平一波又起的。为立体地呈现近代中国的家庭革命,赵妍杰老师特别关注家庭革命的思考者和倡导者,并在书中详细分析了家庭革命产生的原因及其影响。受西方冲击、进化论和进步观盛行以及国家、个人和社会等新概念崛起的刺激,中国传统家庭成为新青年们的革命对象。全新的家庭观念不仅成为民国以后民法建设的思想基础,更重新定义了婚姻制度和代际关系的理想面貌。

然而,家庭革命并非只具有积极意涵。在倡导者的想象中,革命之后的家庭将被各种公立机构取代,从公立的胎教院到化人院承载了人从摇篮到坟墓的全过程。只是此般取消亲情与亲属关系的未来,忽视了家庭推动个人发展、社会进步和国家强盛的意义,也正是“废除家庭”之主张的问题所在。在未来的研究中,赵妍杰老师希望能从“家庭革命的反对者”“近代家庭革命之前史”“国民革命、共产革命与家庭革命的关系”三个方向出发,继续书写家庭革命的多个立面。

接下来,与会学者先后分享自己的阅读感悟。

高波老师指出,中国近代 “家国”“古今”“中西”三重矛盾均蕴含于家庭革命之中,因此这一研究议题十分重要。高波老师谈及德国汉学家施耐德(Axel Schneider)求学台湾时的跨文化见闻。施耐德曾目睹近邻一对夫妇发生激烈争执,警察来到社区后,施耐德要求其上前调停却遭到拒绝,反倒是旁观的邻居适时上前劝解。这一现实不仅揭示出中国的家国关系并非仅仅有“家国一体、家国同构”的一面,也说明中西方国家权力与家庭之间边界的差异。这种文化碰撞,对于1860年前后走出国门、开眼看世界的国人早有体会。尽管《家庭革命》集中探讨1895年后家庭革命的观念,但这一思想的酝酿期早已展开。早期驻外公使已能尝试客观地认识中西方家庭社会规范的差异,屡次战争冲击更不断动摇人们的文化自信心。如此种种,均促使国人反思传统家庭制度。若放眼世界,同时代许多国家都出现了“家庭革新”意义上的家庭革命,中国自然无法独立于潮流之外。此外,很多激进者虽然倡导“废婚毁家”,实际行动上却只践行至家庭改良一层,激进主张或有为改良主张铺路之意。这种“废除家庭”的激烈主张与无政府主义思潮的关系匪浅,尚有待进一步分析。

民国时期上街民主游行的女性(图源网络)

居飞老师充分肯定了《家庭革命》一书对心理学研究的启发意义。居飞老师指出,人们一直在思考家庭和社会何者更为重要。由于传统家庭的规则与现代社会的运转逻辑不同,启蒙思想家虽然肯定家庭的功能,却认为仅靠家庭无法培养出理性市民,这一任务必须交由社会完成,由此奠定了启蒙时代“轻家庭的传统”。而弗洛伊德建构了精神分析理论,指出童年的影响并不会随着人的成长而消失,反而会被结构化并不断重复作用于人的一生。弗洛伊德的观点凸显出童年与家庭的意义,在现代晚期重新发现家庭的价值。赵妍杰老师的研究显示,家庭与社会的关系同样也是近代中国的核心议题之一。在中国,中国家庭的代际关系并不表现为俄狄浦斯式的冲突,而强调传承与延续的意涵。家庭生活的意义有可能比社会生活更大。当代中国家庭“三代共居”的结构颇为普遍,更说明传统中国的家庭观念仍具有深厚影响。为了更好地理解当代中国的家庭问题,有必要加强历史学和心理学等学科的互动交流。

田耕老师在发言中表示,《家庭革命》一书贡献有三方面:标定家庭革命的思想史意义,阐明家庭中的道德情感,剖析家庭制度的多重内涵。最后一点尤为社会学家所关心。田耕老师援引英国学者研究成果,指出人类社会的家庭结构由大家庭转化为小家庭、少育、晚婚等现象很有可能出现于历史早期。本书不仅包含上述内容,还涉及到纳妾与儿童公育的问题,扩展了家庭研究的议题范围。民国时期国民政府曾于1929年、1932年举办两次礼俗调查,前者侧重批判性的风俗审查,描写方法效仿方志;后者则复归传统,按“五礼”设计调查项目,采用民族志的方法,将各类礼俗视作文化制度。尽管两次调查思路不同,婚丧礼始终在其中占据核心地位。这不仅对中国社会科学调查影响深远,也说明时人对家庭问题颇为关心。《家庭革命》的分析显示,家庭革命之所以成为革命,即在于它不是社会自然新陈代谢的结果,而是革命催生的产物。旧礼俗成为革命对象,家庭革命也即革命本身。

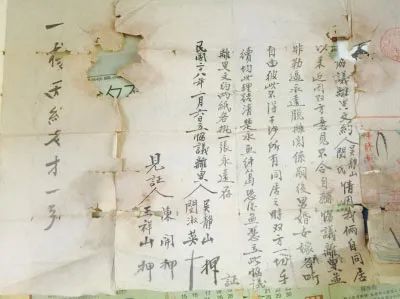

民国时的离婚协议书

袁一丹老师更为关注家庭革命的多元面相。袁一丹老师在阅读过程中注意到,清末一位留学生回国后,跪请父亲取消父子关系,平等相处。其行动和诉求间的矛盾使她联想到钱玄同。钱玄同一向被视作激进派,可实际生活中他对待兄长钱恂十分恭敬,“从纲常名教的角度来说是一个完人”。激进主义者思想主张与个人行止之间存在的巨大张力,要求研究者进而关注家庭革命种种言说背后表里不一、言行不一的现象。而“家庭革命”除作为意涵复杂的思想命题之外,也可表现为社会行动,受到多种因素的影响。经济方面,滋贺秀三曾提出,家庭是一种同居共产的法律关系。家庭中人和物的关系,具体表现为家庭生活中家庭财产的继承和分割等经济的纠葛,值得学者关注。社会、法律方面,一位调查者曾分析1920年到1930年北平离婚案,指出当时北京的两次离婚高峰分别出现在五四运动和国都南迁之后,而五四运动引发的离婚潮很快下降,或说明思想观念变化造成的社会变化持续性有限。复杂的现实需要学者从经济、社会、法律等角度综合阐释近代中国的家庭革命。袁一丹老师还指出,尽管五四时期提倡用社会组织取代家庭的主张不无偏颇之处,但人们在家庭领域之外努力寻求不同类型的社会联系,尝试“建立附近性”,对于当代人如何认识家庭仍有其价值。

吕文浩老师进一步讨论了“家庭革命”的内涵。吕文浩老师认为,家族在传统中国社会中发挥着重要作用,社会学家孙本文在《现代中国社会问题》中专列一编讨论“家族问题”。何炳棣虽出生成长于天津,内心却始终认同自己的祖籍浙江金华。他青年求学时代即受到家族中长辈支持,晚年则尽己所能帮助族人。由此可见,无论在心理认同还是经济生活方面,家族均为家族成员提供资源。因此,“家庭革命”中如何处理家族问题、如何客观认识传统家庭制度的价值,有待学者继续思考和探究。此外,吕文浩老师认为,应当注意“家庭革命”的社会根源,发掘社会行动与思想主张相互塑造的过程。如果未来有机会进一步细致呈现几位家庭革命倡导者的个案,深入探讨其人生经历与思想主张的关系,或有助于呈现从“说革命”到“做革命”的历史过程。

吕文浩老师进一步讨论了“家庭革命”的内涵。吕文浩老师认为,家族在传统中国社会中发挥着重要作用,社会学家孙本文在《现代中国社会问题》中专列一编讨论“家族问题”。何炳棣虽出生成长于天津,内心却始终认同自己的祖籍浙江金华。他青年求学时代即受到家族中长辈支持,晚年则尽己所能帮助族人。由此可见,无论在心理认同还是经济生活方面,家族均为家族成员提供资源。因此,“家庭革命”中如何处理家族问题、如何客观认识传统家庭制度的价值,有待学者继续思考和探究。此外,吕文浩老师认为,应当注意“家庭革命”的社会根源,发掘社会行动与思想主张相互塑造的过程。如果未来有机会进一步细致呈现几位家庭革命倡导者的个案,深入探讨其人生经历与思想主张的关系,或有助于呈现从“说革命”到“做革命”的历史过程。

最后一位发言的是李欣然老师,他从方法论角度肯定了《家庭革命》的贡献。李欣然老师认为,《家庭革命》“把历史拿到现场中来”,具体考察“家庭革命”主张如何转化为社会生活的各种制度设计并回应现实问题,揭示出“家庭革命”主张的复杂面貌,突破了既有研究中一味肯定家庭革命的观点。与此同时,赵妍杰老师在研究中“把自己放回历史中去”,切身体会时人因家庭束缚而产生的迷茫和焦虑,得以设身处地理解研究对象。事实上,“为国破家”背后认为救国必须变家的逻辑,仍深受传统经典影响,反传统的种种主张,背后延续着传统的思路。

自由讨论环节。高波老师表示,尽管“家庭革命”的思想渊源与中国传统联系颇深,文明自信心的动摇早在19世纪中叶已经开始,但我们仍需重视五四新文化运动的创新性。袁一丹老师希望探究中国的家庭革命与日本有怎样的关系,日本近代化过程中是否出现家庭革命等问题。李欣然老师、田耕老师、吕文浩老师则就中国传统的“家”如何转变现代话语中的“家庭”、中国家庭革命的顺序等问题展开了精彩讨论。

活动现场