位于罗布泊地区的楼兰是“西域三十六国”最著名的古代王国,是丝绸之路上重要的文化遗址,也一直是西域考古和丝绸之路考古的焦点。自楼兰古城遗址被再度发现以来,她的兴盛、衰落,成为一个多世纪以来国际学界最为关注的考古话题。1980年的楼兰考古与发掘,是新中国考古史上迄今为止唯一的一次。关于这次活动的考古报告,由当时的领队、著名的西域研究专家侯灿先生执笔完成了《楼兰考古调查与发掘报告》,并在迟至35年后的今天,由中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目资助,列入“新疆师范大学黄文弼中心丛刊”出版。

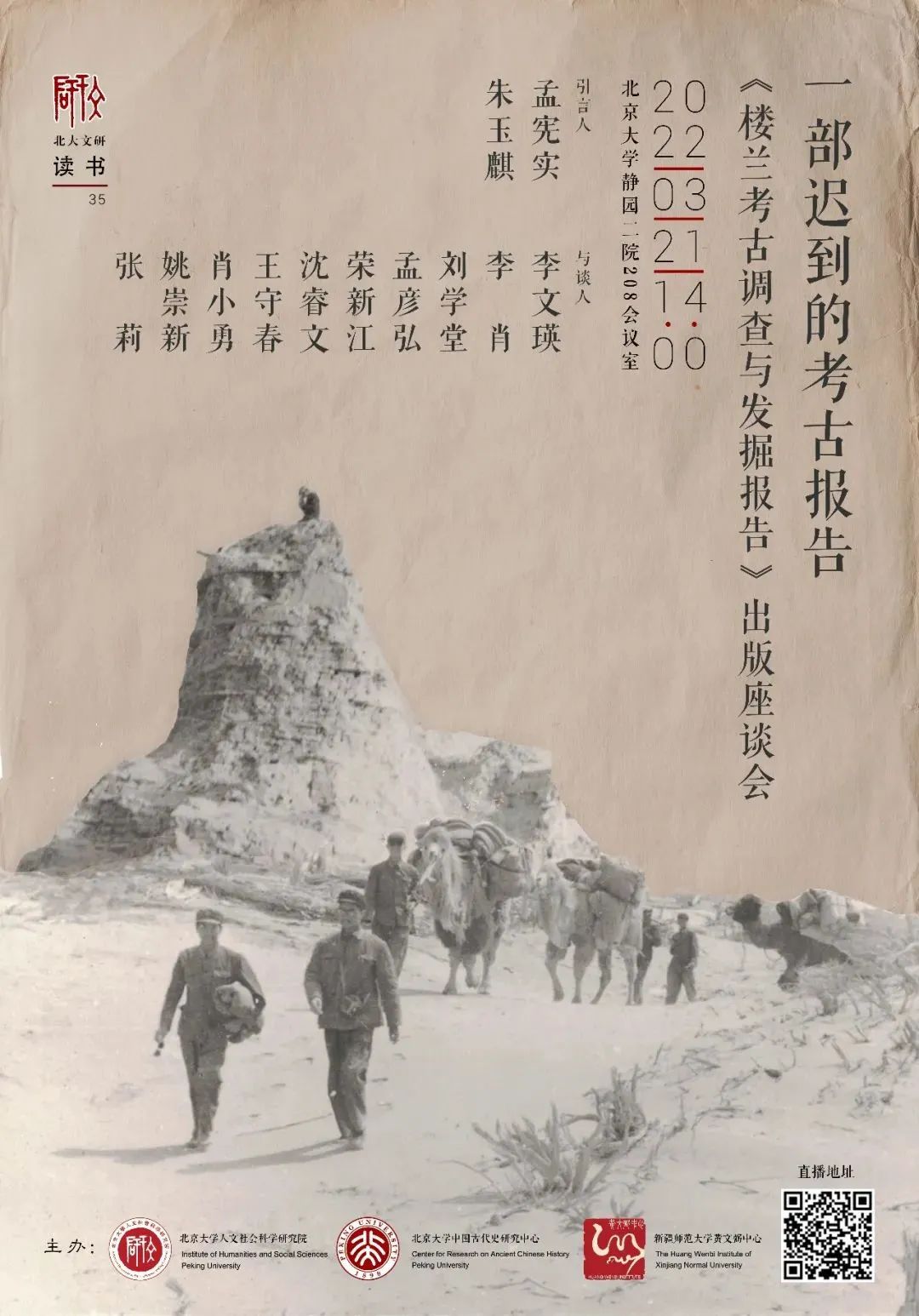

值此报告出版之际,2022年3月21日下午,“北大文研读书”第35期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“一部迟到的考古报告——《楼兰考古调查与发掘报告》出版座谈会”。来自北京大学、中国人民大学、中国科学院、中国社会科学院、中央民族大学、新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆师范大学、中山大学、陕西师范大学的十余位专家学者与凤凰出版社及媒体代表,就侯灿先生与《楼兰考古调查与发掘报告》、楼兰与丝路考古学的回顾与前瞻等问题进行学术交流。本次会议由文研院、北京大学中国古代史研究中心和新疆师范大学黄文弼中心共同举办。

上半场

本次出版座谈会围绕侯灿编著的《楼兰考古调查与发掘报告》展开。作为研讨会上半场的引言人,中国人民大学历史学院孟宪实教授首先介绍了举办缘起。

侯灿编著,《楼兰考古调查与发掘报告》

凤凰出版社“新疆师范大学黄文弼中心丛刊”,2022年

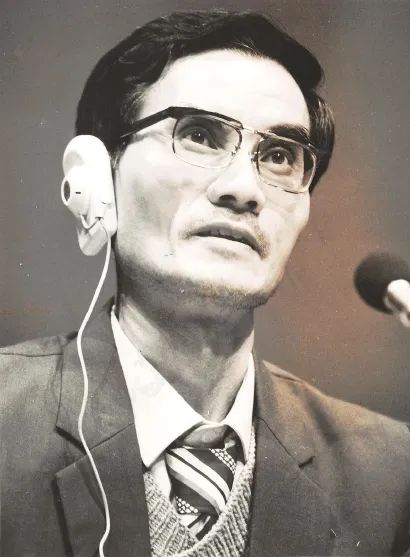

接下来,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院张莉研究员较为全面地分享了她所了解的侯灿先生的楼兰考古与研究历程。 作为侯灿先生的学生,她首先回忆了自己跟随侯灿先生学习和研究的经历,回顾了侯灿先生在楼兰的三次考察,指出楼兰是其魂牵梦绕之地。直至去世前,侯灿先生还是最牵挂他的楼兰考古报告出版情况,还是最遗憾他没有完成楼兰研究的专著撰写。侯灿先生于1960年进入四川大学历史系新设立的“考古专门化专业”,是新中国培养的较早的一批考古专业人才。1973年,他被调入新疆维吾尔自治区博物馆,开始整理吐鲁番出土墓砖,成就了他对于吐鲁番研究的学术贡献。1978年,随着考古队伍的调整,侯灿先生被调入新疆社科院考古研究所,开始了他后半生最钟情、最牵挂的楼兰考古与研究事业。是1979年中日联合拍摄“丝绸之路”纪录片,带来了新中国楼兰考古的契机,让侯灿先生与楼兰结缘。在1979年先遣探路的基础上,侯灿先生作为楼兰考古队西队队长,于1980年第二次进入楼兰,对楼兰及其附近地区进行了较为详细的考古调查。这次为期一个月的科学考古发掘和多学科的合作,再加上后期侯灿先生的细致整理、人类学家的参与、测年手段的引用等,都使得这次楼兰考古发掘工作成为当时国内外学术界关注的焦点。这本完成于1987年的楼兰考古报告,也成为楼兰考古与研究上的一座丰碑,因为时代的原因,它没有能够及时出版。张莉教授指出,侯灿先生晚年的学术贡献离不开其夫人吴美琳老师的协助,她是侯灿先生的得力助手,妥善保管着这部手稿,又欣然同意印刷出版。这部完成于35年前的楼兰考古报告以如此精美的面貌呈现在世人面前,这一定是一向精益求精,要求较高的侯灿先生高兴看到的。

作为侯灿先生的学生,她首先回忆了自己跟随侯灿先生学习和研究的经历,回顾了侯灿先生在楼兰的三次考察,指出楼兰是其魂牵梦绕之地。直至去世前,侯灿先生还是最牵挂他的楼兰考古报告出版情况,还是最遗憾他没有完成楼兰研究的专著撰写。侯灿先生于1960年进入四川大学历史系新设立的“考古专门化专业”,是新中国培养的较早的一批考古专业人才。1973年,他被调入新疆维吾尔自治区博物馆,开始整理吐鲁番出土墓砖,成就了他对于吐鲁番研究的学术贡献。1978年,随着考古队伍的调整,侯灿先生被调入新疆社科院考古研究所,开始了他后半生最钟情、最牵挂的楼兰考古与研究事业。是1979年中日联合拍摄“丝绸之路”纪录片,带来了新中国楼兰考古的契机,让侯灿先生与楼兰结缘。在1979年先遣探路的基础上,侯灿先生作为楼兰考古队西队队长,于1980年第二次进入楼兰,对楼兰及其附近地区进行了较为详细的考古调查。这次为期一个月的科学考古发掘和多学科的合作,再加上后期侯灿先生的细致整理、人类学家的参与、测年手段的引用等,都使得这次楼兰考古发掘工作成为当时国内外学术界关注的焦点。这本完成于1987年的楼兰考古报告,也成为楼兰考古与研究上的一座丰碑,因为时代的原因,它没有能够及时出版。张莉教授指出,侯灿先生晚年的学术贡献离不开其夫人吴美琳老师的协助,她是侯灿先生的得力助手,妥善保管着这部手稿,又欣然同意印刷出版。这部完成于35年前的楼兰考古报告以如此精美的面貌呈现在世人面前,这一定是一向精益求精,要求较高的侯灿先生高兴看到的。

已逾八旬的中国科学院地理与资源研究所王守春研究员是与侯灿先生一起进入罗布泊考察的地理学家。他首先补充介绍了侯灿先生的楼兰研究历程——早在1988年《朝日新闻》给侯灿先生赴日邀请书中,即已将其称为“楼兰研究第一人”。他指出,楼兰考古调查在改革开放初期面临着交通、生活等多方面困难,但侯灿先生仍坚持了很长时间的考察,做出了重大成果。侯灿先生在楼兰研究中的学术成就和地位也得到了日本学者的认同和肯定,其《高昌楼兰研究论集》是最早得到日本学者个人资助出版的著作,可见受到崇敬的程度。他认为侯灿先生工作踏实,在楼兰研究和吐鲁番研究中,十分注重基础研究和基础资料收集,《楼兰考古调查与发掘报告》的出版意义十分重大。报告中的工作和成果已经超越了斯坦因,比如:侯灿先生在楼兰发现的细石器数量更多,描述与鉴定工作更加详细准确;对楼兰古城的测量更精确,纠正了斯坦因的测量数据,同时指出楼兰古城呈不规则的方形,应当与当时地形不平坦的地理环境有关;楼兰古水道的发现对研究楼兰建城选址的历史具有重要意义;谷物遗迹的发现也是斯坦因所未提及的,对研究楼兰当时的屯垦(经济)具有重要意义。

已逾八旬的中国科学院地理与资源研究所王守春研究员是与侯灿先生一起进入罗布泊考察的地理学家。他首先补充介绍了侯灿先生的楼兰研究历程——早在1988年《朝日新闻》给侯灿先生赴日邀请书中,即已将其称为“楼兰研究第一人”。他指出,楼兰考古调查在改革开放初期面临着交通、生活等多方面困难,但侯灿先生仍坚持了很长时间的考察,做出了重大成果。侯灿先生在楼兰研究中的学术成就和地位也得到了日本学者的认同和肯定,其《高昌楼兰研究论集》是最早得到日本学者个人资助出版的著作,可见受到崇敬的程度。他认为侯灿先生工作踏实,在楼兰研究和吐鲁番研究中,十分注重基础研究和基础资料收集,《楼兰考古调查与发掘报告》的出版意义十分重大。报告中的工作和成果已经超越了斯坦因,比如:侯灿先生在楼兰发现的细石器数量更多,描述与鉴定工作更加详细准确;对楼兰古城的测量更精确,纠正了斯坦因的测量数据,同时指出楼兰古城呈不规则的方形,应当与当时地形不平坦的地理环境有关;楼兰古水道的发现对研究楼兰建城选址的历史具有重要意义;谷物遗迹的发现也是斯坦因所未提及的,对研究楼兰当时的屯垦(经济)具有重要意义。

文研院学术委员、北京大学历史学系暨中国古代史研究中心荣新江教授回忆起了自己在英国为侯灿先生搜集简纸文书出版资料的往事。他结合自身的新疆考察经历指出当年考古的艰难。他认为侯灿先生楼兰考古的成功得益于他的考古学训练、充分的准备工作和幸运之神的眷顾,尤其是简纸文书、钱币、丝织品等的发现殊为不易。荣新江教授认为我们应当从学术上定位这本考古报告的价值,尤其是报告中的文物的研究价值。他以报告中的多枚戒指、铜镜、漆器为例,说明了其对研究丝绸之路贸易、中国文化西传等课题都有重要价值。荣新江教授还特别提及报告中出现的一枚贵霜钱币,大概是在最东边发现的贵霜币。因为在贵霜最兴盛的时期相当于东汉中晚期,恰恰是汉文史料中缺少记录的,这对于研究中西交通史、塔里木盆地绿洲王国与贵霜帝国的关系有重要意义。荣新江教授指出侯灿先生的简纸文书研究几乎穷尽了楼兰出土简纸文书的资料,其所完成的《楼兰汉文简纸文书集成》是现今利用楼兰简纸文书最重要的资料。但这批简纸文书的学术价值仍有待进一步发掘,比如对其中传统文化典籍的书法研究;从简到纸的时代转变。最后荣新江教授强调了考古报告的整理并不容易,他认为这次出版的报告虽非完美,但能完整地公开这样一批宝贵的资料,仍然具有重要意义。

L.A.I.iv.2—沙纸935

图自《楼兰汉文简纸文书集成》(1999)

北京大学考古文博学院院长沈睿文教授也同样肯定了这批考古资料的重要性,认为报告的整理工作居功至伟,它使得这批资料在搁置到库房或抽屉里保存之前,得到了妥善的描述。而实际上,侯灿先生的报告也并未如报导所说的“迟到”,他仅用约六年时间就完成了整理工作,“迟到”的是考古报告的出版。这本考古报告的编写符合当年的编纂方式,其中也运用了科技考古,但遗憾的是由于时代的原因,没有附上详细的数据,如体质人类学的鉴定略有缺失,也是一大遗憾。这本报告的整理遵照了侯先生的整理原貌,反映了当年的考古报告编撰方式,也使得其在考古学上具有学术史的意义。

中央民族大学民族学与社会学学院考古文博系肖小勇教授首先指出《楼兰考古调查与发掘报告》的出版是新疆考古中的一件大事,这本报告也是国内继黄文弼《罗布淖尔考古记》、王炳华《古墓沟》之后出版的第三份与楼兰有关的考古报告。报告的出版也补充完善了当年东、西两路的考古行动。他指出这本报告的出版历经波折,在这本书的出版过程中,很多的参与者都并非新疆考古者,而是西域史研究者,他对于他们的付出表示了崇高的敬意。他回顾了当年室内考古报告整理工作的艰难,当野外考古工作完成后,考古队伍一经解散,报告的整理撰写包括资料卡片的整理、画图等都需要领队个人呕心沥血,出版也很困难。这本报告在整理时恰逢国家经济比较困难的时期,出版比较困难,而到90年代考古报告出版情况得到改善时,又遗憾错过机会,就此耽搁了下来。这本报告的出版历程也反映了国家和新疆考古的发展历程。其次,他回顾了侯灿先生与自己的交往,指出侯灿先生对考古材料的研究不局限于考古材料形态方面,而是将其与历史文献和出土文献结合进行对照综合研究。他指出《楼兰考古调查与发掘报告》的材料虽在《文物》上发表了简报,但实际上相对于简报,报告中增补了许多未发表的材料,极大地丰富了简报的内涵,比如:报告中公布了详细的城墙测量数据和形态特征;公布了更多的文物标本;简报的整理是初步的归纳,报告的类型学分析研究更有条理;简报基本没有线图,报告中有丰富的线描图;在墓葬资料方面,简报只有笼统介绍,报告全面地公布了每一座墓葬的详尽资料,有利于全面了解墓葬内涵,为后续的研究提供了一个非常好的平台;报告对重要的学术争议问题也进行了梳理,让读者对楼兰的研究史与学术热点有了更为直观和全面的了解。总体来说,报告具有简报所不可替代的价值。

望四海贵富寿为国庆锦(楼兰出土)

文研院邀访学者、中国人民大学国学院李肖教授表示,《楼兰考古调查与发掘报告》的出版,让当时特殊历史环境下遗留下来的问题得到了圆满解决。他回顾了中外联合进行的楼兰、尼雅、克里雅等三次沙漠考古工作,指出与国外合作,由国外提供经费支持,才使得当时的考古工作有机会完成。李肖教授指出由于当时种种特殊条件的限制,以及在沙漠地区进行考古工作的艰难险阻,1980年所进行的楼兰考古工作已经完成得非常出色。 他结合近些年的考古发现,表示这本报告的出版具有重大意义,它扩大了我们的研究视野,有助于研究楼兰人的来历问题,有助于我们研究楼兰文明与青藏高原等周边文化的联系,有助于研究西域土著文明与外来文明之间的交流,也有助于促进对塔里木盆地、罗布泊地区环境演化的研究。

他结合近些年的考古发现,表示这本报告的出版具有重大意义,它扩大了我们的研究视野,有助于研究楼兰人的来历问题,有助于我们研究楼兰文明与青藏高原等周边文化的联系,有助于研究西域土著文明与外来文明之间的交流,也有助于促进对塔里木盆地、罗布泊地区环境演化的研究。

新疆维吾尔自治区文物考古研究所所长李文瑛研究员在线上发表了她的感言,她认为,中国考古学界一直重视楼兰地区的考古工作。1979-1980年,穆舜英、侯灿先生等参加的楼兰考古,揭开了楼兰考古新的一页。这次较大规模的考古工作也取得了十分重要的成果,后期的研究工作也取得重要突破。王炳华先生对孔雀河古墓沟墓地的研究、侯灿先生围绕楼兰古城的研究,都很深入。侯灿先生的相关研究,引起了楼兰研究学界的高度关注。王炳华、侯灿先生的研究,共同为建构“楼兰学”奠定了学术基础。考古报告的编写,是考古学家份内之事,是考古研究的基础。作为1979-1980年楼兰考察的两项重要收获之一,王炳华先生主编的《古墓沟》已于2014年正式出版。侯灿先生的《楼兰考古调查与发掘报告》这次得以正式出版,是新疆文物考古的又一重要成果。这两部报告的出版,基本上可以为1979-1980年新中国考古学家的楼兰考古,画上一个比较圆满的句号。这本报告是难得的研究性报告,资料全面、描述准确,器物概念清晰,是此前外国人在楼兰盗掘所刊“报告”难以匹比的。最后李文瑛研究员指出,自1988年第二次全国文物普查,对楼兰地区的文物分布状况有了初步的了解以来,在后续的考古工作中,楼兰地区已有多次重大的考古发现,比如小河墓地的发掘、孔雀河烽燧主动性考古发掘中出土的大批唐代木牍、文书以及咸水泉古城的新发现。这些重大的考古发现,随着考古资料的整理研究工作的开展,将把楼兰地区的考古推向一个全新阶段。

西汉五铢钱(楼兰出土)

新疆师范大学黄文弼中心主任刘学堂教授在线上发言。他首先回顾了二十世纪上半叶斯文·赫定、斯坦因、橘瑞超、贝格曼、黄文弼等人的楼兰考古史,指出楼兰考古从一开始就具有国际视野。但解放前,楼兰研究的话语权,基本在国外。《楼兰考古调查与发掘报告》的编写过程,实际上就是中国学者在这个领域发出的最强音。他指出侯灿先生对楼兰学的研究贡献很大,其关于楼兰城兴衰的研究,可以说是楼兰考古的标志性成果。从这本报告的后记中可以知道,侯灿先生还有庞大的关于楼兰研究的计划,而且已经着手,胸有腹稿。楼兰研究是侯灿先生未竟的事业。他表示,新的世纪以来,古楼兰地区从史前到历史时期的考古,又取得了一系列的重大田野考古收获,为楼兰学研究提供了更丰富的资料。我们要学习侯先生严谨治学的学风,永不放弃追求的学术精神,沿着侯灿先生的脚印继续前进,楼兰学的研究将会迎来新的发展时期。刘学堂教授同时回顾了自己与侯先生的交往,表达了自己对侯灿先生治学精神的敬仰之情,表示自己深深服膺侯灿先生“论文要句无空言,论有基础”的教导。最后,他表示这本报告的出版,可以告慰侯灿先生;今天楼兰学材料的丰富和研究的队伍的壮大,也可告慰侯灿先生,他未竟的事业,后继有人。

楼兰民居建筑遗址

1980年

下半场

北京大学历史学系暨中国古代史研究中心朱玉麒教授担任本次研讨会下半场的引言人。中山大学人类学系姚崇新教授在线上发言中首先表达了自己的感慨和谢意——侯灿先生是他的第一位学术导师和学术引路人,也深深影响了他自己的研究方向和兴趣。他认为《楼兰考古调查与发掘报告》的学术定位应当是我国学者编写的第一份楼兰考古报告。他从三个方面分享了自己对报告的认识:其一,侯灿先生对楼兰史研究前期成果的收集、吸收和消化,在当时的国内是无出其右的,他为此付出了巨大的努力,尽管有诸多学者的帮助,但诸多西文材料(英文、日文、德文等)的获得与整理仍是十分艰难的。其二,这本报告的突出特点之一是严谨,严格地按照考古学的要求和规范编写,对遗迹和遗物的整理描述尽量精准、详细和客观,比如对纺织品标本的整理描述精确到每平方厘米的经纬线数量。其三,报告的高标准体现了侯灿先生对学术的更高追求。与常规考古报告不同,这本报告是考古资料整理与学术研究的结合,问题意识和问题导向十分明晰,作出判断谨慎而大胆,报告中有诸多新见解,也纠正了西方学者的一些错误。这本报告的出版具有里程碑意义,是楼兰史研究的新起点。最后,姚崇新教授结合自己参与《楼兰考古调查与发掘报告》出版校对工作时的记录笔记,揭示了报告中侯灿先生的独特发现与判断,比如特别关注前人未涉及的楼兰城的用水问题;指出斯坦因所谓“土台”实际为雅丹地貌;清理了斯坦因所遗漏的东北小佛塔遗址,发现了五彩斑斓的佛教壁画,为研究丝绸之路南道佛教和佛教艺术的早期传播提供了重要信息;对楼兰东汉时期五铢钱的使用情况进行了详尽分析;对楼兰城址中石器的使用进行了详尽考察,判断时间跨度很长,一直到历史时期,是对楼兰地区石器遗存的一个新的认知;对简纸文书的专门研究;对斯坦因等楼兰城方位测定数据的纠正等。

侯灿先生楼兰考古工作中

1980年4月

中国社会科学院历史研究所孟彦弘研究员分享了自己的阅读感悟。他强调,自己在阅读过程中感受到是侯灿先生的人格魅力让这部报告的出版始终牵动着大家的心,最终才有机会出版。他回顾了自己从《高昌楼兰研究论集》到《楼兰汉文简纸文书集成》和《吐鲁番出土砖志集注》的阅读,一步步对侯灿先生的研究成果有了更深入了解。他指出,考古报告的出版是考古学家工作最集中的体现,并结合亲身感受提出无论是从考古学的角度还是从历史学的角度,考古报告的编纂都要越专业、越细致越好,尽可能地为使用者提供更专业、全面细致的信息。同时他指出,《楼兰考古调查与发掘报告》的编写在1987年就已完成,报告本身就带有时代的印记,从材料整理的角度上讲,今天将报告完整而忠实于原貌地出版,已经完成了为学术界提供材料的目标。最后,他特别感谢了新疆师范大学黄文弼中心及其丛刊为报告的出版提供了一个很好的平台。

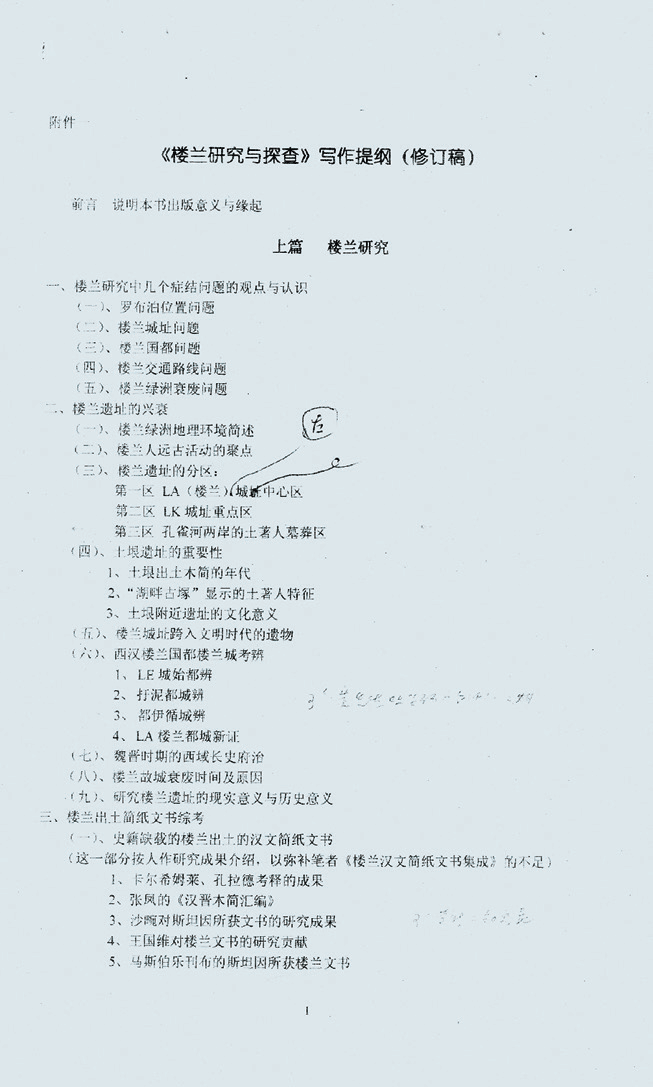

《楼兰研究与探查》写作提纲(局部)

凤凰出版社社长倪培翔也做了线上发言,他首先对座谈会的举办与学者的出席表达了感谢。他指出,楼兰是丝绸之路南北道的东部交汇点,是当时中原通往西域的必经之路。楼兰古城究竟消失在何处,千余年来牵动着人们的心。楼兰古城一经发现,就迅速成为学术热点。早期的外国探险家固然有丰富的发现和所得,但经过科学发掘的资料不多,且用外文发表,在一定程度上影响了国内学者对其进行利用。1979-1980年,侯灿先生等参加的考古队对楼兰古城进行了全方位的考察与发掘,填补了我国楼兰古城遗迹考古工作的空白,取得了一系列重大收获,并且纠正了既往学者的一些认识。这些发现丰富了我们对于楼兰王国的史前文化时期、两汉时代与魏晋时期的历史认识。考古现场工作结束之后,侯灿先生就立即投入到资料的整理与报告的写作之中,历时数年。到1987年,侯灿先生已完成了详细的考古报告(即《楼兰考古调查与发掘报告》)以及三篇简报性质的文章。倪培翔社长以报告中城内的佛塔遗迹、城郊墓葬的图片以及简纸文书三部分为例,说明报告对简报内容有大量重要的补充,发掘简报与详细的考古报告在价值上不能等量齐观,从出版者的角度肯定了这本报告的价值。他赞扬了侯灿先生以学术为公器,愿意在第一时间将自己所获得的资料全部公布出来,以便学术研究的做法。但侯灿先生的这份考古报告却迟迟无法出版,实在让人唏嘘不已——虽然迟到了35年,但该来的终究会到来。报告的出版既是对一段艰辛探究的学术历程的永恒纪念,也是一个新的起点。自上世纪90年代以来,对于楼兰所在的罗布泊地区,学者们已经开展了更多重要的考察考古活动。我们期待着今天的学者仍能以侯先生严谨的学术态度为标杆,使这些工作的全面资料与详细报告早日问世。最后,倪培翔社长表示,希望能在后续的工作中,对侯先生的家人和学生手中所保存的关于侯先生楼兰研究的珍贵资料,进行整理刊布,将侯先生的楼兰研究成果以及这一次具有空前意义的楼兰考古活动,以精美的图书形式呈现给更多的读者,以弥补先生的遗憾。

楼兰古城遗迹

媒体代表人民日报文艺部杨雪梅老师回顾了本人在2017年随中科院去楼兰考察的经历,分享了个人的感受。她回忆起当初搜集有关楼兰资料的时候,发现国内关于楼兰的资料如此稀少,而这本《楼兰考古调查与发掘报告》因此而显得尤为重要,报告的出版满足了她作为读者的阅读兴趣和阅读需求。她从记者的角度提出,希望能通过更多方式利用这本考古报告,比如借鉴中日联合举办尼雅考古纪念展览的方式,也举办一个展览,让更多的公众看到侯灿先生的工作,更多地了解楼兰考古。

新华社刘诗平也分享了自己的感悟,他表示,这本报告的出版代表了“中国学者有了发言权”——从敦煌开始到吐鲁番、龟兹以及于阗,中国学者已经攻克了一个个的学术高地。考古报告完整呈现了当年楼兰古城考古的工作,也是新中国以来第一部完整的楼兰古城考古报告,为楼兰研究提供了扎实资料,不仅对中国学者在楼兰研究中有了资料上的积累,也在学术上提供了厚积薄发的机会。最后,他表示《楼兰考古调查与发掘报告》的出版提供了更加丰富完整的学术资料,我们应该为侯灿先生和中国学者感到高兴。

朱玉麒教授总结了下半场的发言,并发表个人感言。朱老师指出,距离这本报告的出版只有短短七天,许多人还未能看到,但在不久的将来,它终将发挥巨大的作用。相比侯灿先生心中未完成的楼兰研究计划,《楼兰考古调查与发掘报告》应当并非先生心目中的最终面貌。距离报告最初编写的时间已经过去了35年,报告中呈现的仍是他在1987年的思想和叙述,侯灿先生的许多新思考、新想法都未能得以体现,这不能不说是个遗憾。但报告的出版仍然具有里程碑的意义,过去的楼兰研究专注于历史时期,而这本报告则突出了史前时期人类在楼兰的生活痕迹。今天,我们还远未解开楼兰文明的神秘面纱,报告的出版必将把楼兰考古工作推向新的前沿。

远处的“三间房”是楼兰的象征

在出版座谈会的最后,孟宪实教授进行了总结发言。他赞扬了侯灿先生的人格魅力与扎实的学术品格。当年侯灿先生在整理出土墓志资料时,将其一条一条摊在床上进行整理的做法,深深感染了他。他表示,侯灿先生在研究中始终坚持“没有材料,不能说话”。今天的眼光看,这本报告已经具有了“文物”价值——它呈现了1980年代的观念和叙述方式。可以说,我们面对的是一本“文物”一样的书,同样面对的也是成了古人的侯灿先生。这本报告波折的出版经历也反映了老一代学者研究工作的不易。侯灿先生凭借着坚韧的毅力和学术志向,一点一点地完成了这些了不起的工作。我们今天读着侯灿先生的书,也要想到侯灿先生的为人,更要想到今天坐在这里谈论这件事,是前辈学者艰辛付出的结晶。