2023年3月25日下午,“文研读书”第42期在北京大学静园二院 208会议室举行。《“天命”如何转移》一书作者、中国人民大学清史研究所教授杨念群作引言,文研院学术委员、中山大学历史学系教授刘志伟主持。北京大学城市与环境学院教授唐晓峰,文研院学术委员、北京大学中文系教授李零,文研院学术委员、北京大学历史学系教授王明珂,文研院学术委员、北京大学法学院教授朱苏力,中国社会科学院哲学研究所研究员赵汀阳,北京大学社会学系教授王铭铭,清华大学人文学院教授侯旭东与谈。

一、引言环节

活动伊始,杨念群老师总结了本书写作围绕“大一统”所展开的三个主要议题。第一,“中国”“天下”与“大一统”的关系。“中国”和“天下”无疑是近年学术界热议的两个概念,特别是有关“中国”的讨论,近期出现了大量的研究著作,从最原始的考古发现到“中华民族”观念的分析,都与“中国”这个议题相关。然而,界定“中国”之概念却十分不易,在先秦典籍中,“中国”往往与“蛮夷”相对立,清以前的“中国”之概念均不包括少数族群。与排除“四夷”的“中国”相比,“天下”所包含的空间更加广阔,但作为一种分析单位也有一定局限。在“中国”与“天下”之外,清帝选择了“大一统”作为论述其统治合法性的根据。“大一统”的观念不仅营造出清朝上层政治秩序和地方治理模式,而且也形塑着中国人的日常心理状态。第二,“大一统”与“正统”的关系。从思想史角度观察,“大一统”观的形成与“正统论”的诞生密切相关。中国传统意义上的“正统论”大致可概括为三大要素:空间疆域上的大一统、时间上的五德终始与阴阳五行天命模式的转换以及德性的持有。清朝帝王与士人将“大一统”的观念拓宽,特别强调其中“广大疆域”的一面,将疆域的广阔与“正统性”的取得紧密联系在一起。第三,“大一统”对统治观念与治理实践的整合。统治与治理不同,统治偏向于在观念上对权威的塑造,而治理则是在技术上对控制的实现。在清代的政治、社会与文化实践中,“大一统”将“统治”与“治理”一虚一实的两种行为统合起来,影响士大夫及基层民众。

▴

杨念群《“天命”如何转移——清朝“大一统”观的形成与实践》

上海人民出版社/文景,2022年

二、与谈环节

唐晓峰老师从地理学的角度,对作为“地理观念”的“大一统”做出阐释。从地理学与历史学的关系上看,地理并不仅仅是历史的背景与舞台,更是历史运转、社会变迁的重要组成部分。除了实际存在的地理现象,地理观念也是古代思想与生活世界不可或缺的一部分,不同的地理观念带给人们不同的“空间体验”。研究“大一统”的地理观念,就是从地理学思想史的角度来观察历史发展的脉络。

正如《“天命”如何转移》一书所指出的,空间疆域上的大一统是中国传统“正统论”的重要组成部分。“大一统”一词所蕴含的地理意识中,最为突出的就是对地域辽阔的认识,并且这种观念贯穿古代中国历史叙述的始终。在较早的历史文献中,上古时期的神圣君王被塑造为大地域活动家,比如《尚书》中描写的“尧”与“舜”,《史记》中记载的五帝。此后的历史编纂中,象征大地域的概念越来越多,比如常使用的“九州”与“五服”“四海之内”等。“大一统”的地理观念在历代地理文献的编纂过程中表现得更为突出,如北宋王存编的《元丰九域志》含有疆域正统性的意义(九域即九州),元明清官修的地理总志,均以“一统”为名。在有关“大一统”与“华夷”关系的问题上,唐晓峰老师指出,早期的地理“大一统”实际上并不包括所谓的“蛮夷”之地。中国古代的分野系统,“分野独擅于中华,星次不沾于荒服”,天上的星座也与“蛮夷”世界无关。

▴

《华夷图》墨线图

约刻于12世纪前期

“大一统”观念形成的同时,维系“大一统”的制度建设也在开展。秦代开始实施的全国郡县制将笼统的“天下”一统变为具体的疆域一统。历代王朝通过设立郡县制实现政治上的大一统,通过建设漕运体系实现经济上的大一统。前者在政治上实现自中央到地方的控制,后者在经济上实现从地方到中央的聚合。为了获取并巩固地理“大一统”的正统性,清代统治者也采取了一系列实际措施,北岳移祀就是其中的代表。“五岳”是王朝文化中树立的名山系统,其所标志的地域范围就是华夏的核心区,在地理上也具有重大象征意义。《清史稿》有载“岳镇方位,当准皇都”,理想的王朝都城应该在五岳围绕范围之内,但作为都城的北京却在北岳之北,据《清世祖实录》载,顺治十七年(1660年)七月,顺治帝应刑科都给事中粘本盛之请,将直隶曲阳县的北岳祭祀礼移至山西浑源州。康熙 “十六年(1677年),诏封长白山神秩祀如五岳,自是岁时望祭无阙”。康熙二十一年(1682年),康熙帝在吉林境内望祭长白山,写下了《望祀长白山》一诗,以“一代典仪尊”奠定了长白山比同五岳的崇高地位。通过政治手段,清朝将自己置于“大一统”观念空间之中,以获得统治的“正统性”。“志书”是对地理观念的文本上的归纳与表述,清代尤为重视地理志书的编纂。通过康熙、乾隆、嘉庆三次官修《大清一统志》,确认和巩固了“大一统”的地理观念。此外,清朝为了论证自身的正统性,把原来的“夷”地都纳入分野系统。

▴

1907年,山东泰山老照片

恩斯特・柏石曼(Ernst Boerschmann) 摄

清代的“大一统”观念对近现代的历史地理研究仍然产生了影响。在1981年5月下旬召开的 “中国民族关系史研究学术座谈会”上,应翁独健先生邀请,谭其骧先生就编绘《中国历史地图集》时划定各个历史时期中国的范围的问题发表了讲话。谭先生指出:“我们是拿清朝完成统一以后,帝国主义侵入中国以前的清朝版图,具体说,就是从18世纪50年代到19世纪40年代鸦片战争以前这个时期的中国版图作为我们历史时期的中国的范围。所谓历史时期的中国,就以此为范围。”从这个角度上理解,谭其骧先生所主编的《中国历史地图集》也是中国“大一统”的历史地图集。

▴

《中国历史地图集》

嘉庆二十五年地图(1820年)

作为历史人类学者的王明珂老师,从田野经验出发,解释其对 "中国"及“大一统”的认识。首先,在任何地方都存在类似“中国”"中原” 等的我群中心主义概念。1990年王明珂老师前往四川黑水调查,本地某一小沟的居民自称为“中间的人”,这与“中国人”的中心主义认同十分相似。其次,“大一统” 中国是因时不断变化的, 无论如何这是个人类生态圈。由此观点, 历史上并没有所谓的“异族王朝”和“征服王朝”。中原和其周边共构的人类生态圈, 以及这个新视角, 可以借如下的例子来说明。1929年历史语言研究所学者黎光明前往四川潘松调查,他记录道, 当地村寨头人将整个松潘比作一个大碗,称“大家都在这碗中舀饭吃”。我们可以用上述 "大碗"来比喻中国这个人类生态圈。这种理解和观察视角, 可用以解释历史上所谓“华夷”关系;据此, 华夷都是在这个大碗里舀饭吃的人类生态体系成员。不同的族群在长期的互动过程中形成怎样的人类生态体系,它如何长期变动并发展至于今日,这些问题都需要摒弃以往“中心主义”的观念,以人类生态视角及历史观来审视。

▴

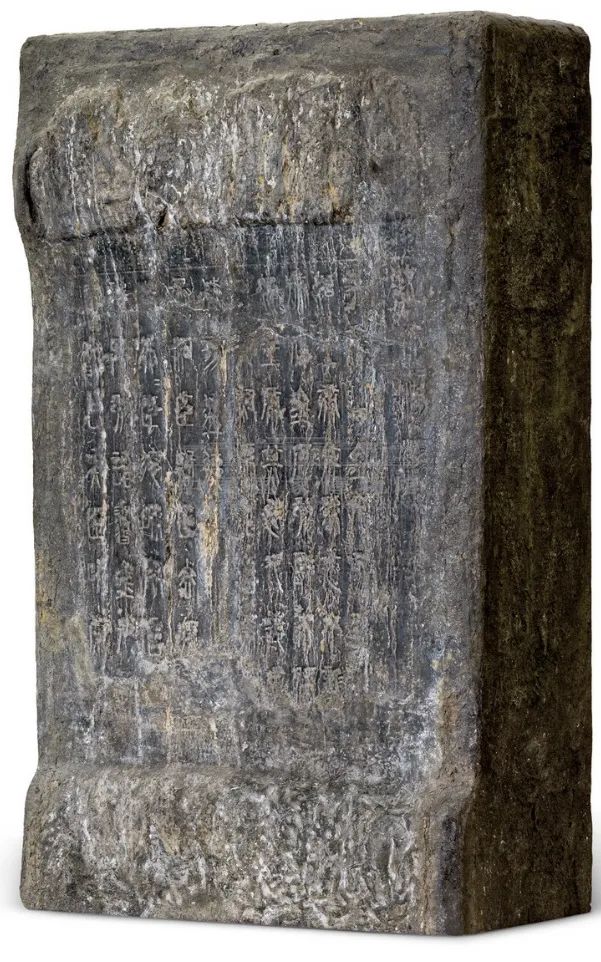

《琅琊刻石》,在刻石背后可以看到刻辞部分内容的录文,主要颂扬了秦始皇统一中国的丰功伟绩。

公元前219年 ,中国国家博物馆藏

朱苏力老师则从法学的角度,论述了其对中国历史上“大一统”的理解。“大一统”不仅仅代表着辽阔的统治区域,更代表了一种高效集中的统治手段。“大一统”将文化不同的地域,以政治、经济的方式有效地控制起来,让不同地域的居民在思想意识上,更加认同“共同”的身份,而非地域的差异。朱苏力老师认为,中国历史上的大一统的进程,可以追溯到先秦时期。西周初年所建立的分封制,是“大一统”最早的制度实践。这一制度利用血缘、语言、生产方式的统一,将不同的部落联盟统合在了一起,是最早的“地域化”的编户齐民的过程。朱苏力老师以《诗经》与《春秋》为基本文本,阐述了先秦大一统的过程。其一,先秦实现了意识形态上崇尚“亲亲”的一统。《诗经》中《北山》一篇言:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。大夫不均,我从事独贤。”由此可知,“大一统”已经成为一种政治意识形态,深植于先秦的社会生活之中。在西周时期所形成的“贤贤”的政治传统,超越了以血缘远近为标准的权力分配方式,最终成为维系中国历史上“大一统”的重要纽带。其二,先秦的学术思想也在走向“一统”。在短短两百年左右的时间中,《春秋》共有五位学者为其作注,说明先秦时期不同地域的学者有共同的研究主题。

朱苏力老师特别对本书所提到的“王正月”的例子做出法学角度的解析。《春秋·隐公元年》载“元年,春,王正月”,《公羊传》解释说:“何言乎王正月?大一统也。”对于农业生产最重要的月份用周王的历法表示,这似乎表明,周王朝此时已经能够为其疆域内的广大农耕者提供重要的公共品。“农时”通过“大一统”的方式确定,周王朝通过规定“政治时间”来规训民众,民众在共同的“政治时间”中劳作与交流。从此意义上说,“王正月”的影响不亚于统一文字与度量衡。

▴

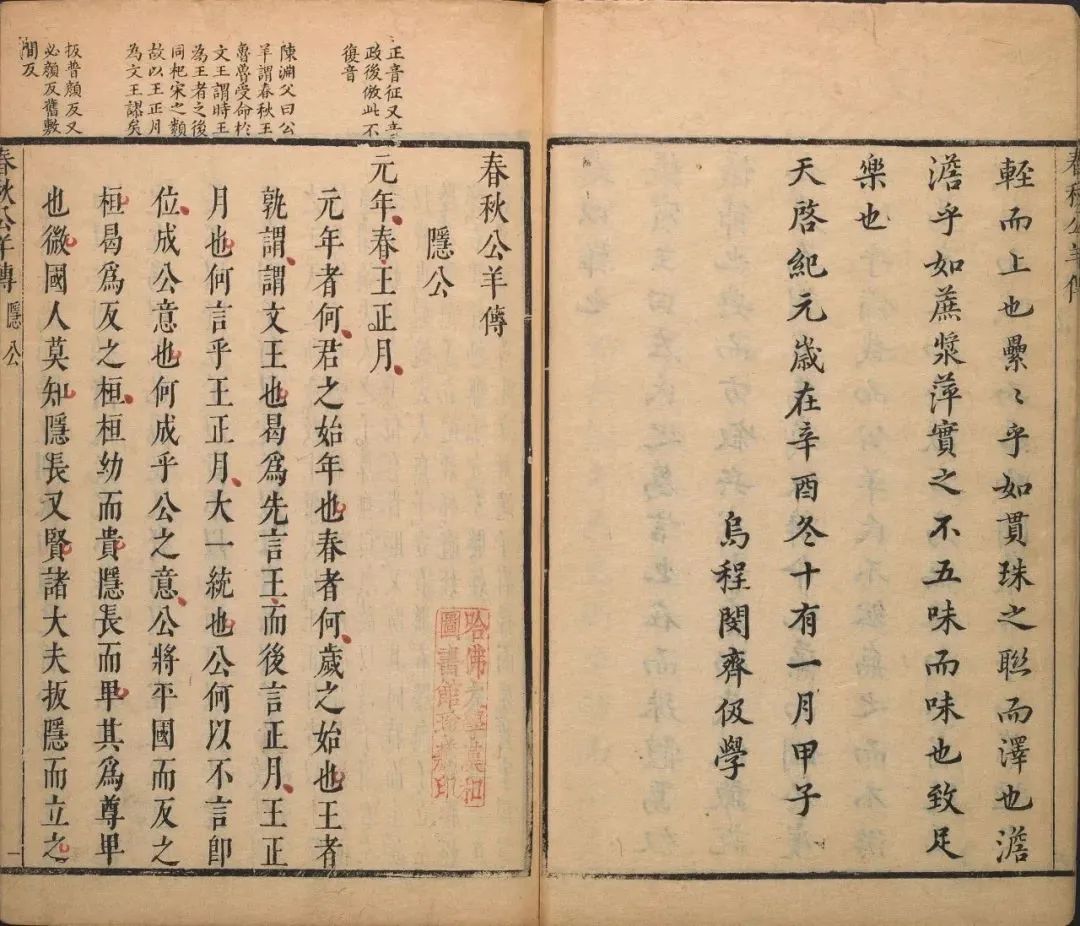

明刊本《春秋公羊传》书影

紧接着,王铭铭老师发言。他指出,现有的人类学研究取向,更加注重小区域、小社会的研究。相较而言,本书的研究主题更加宏观、更加概括,牵涉到中国古代历史整体的变化趋势。在思想观念的变化上,明清鼎革的转变更像是殷商之际的变革。与宋明以来所形成的、强调单一汉人身份的“正统观”不同,清初新的“正统观”更加兼收并蓄,将不同的文化、文明因素吸纳进统一的意识形态中。这种上层的、宏观的变化也具体影响到了小区域的政治与社会变革。根据王铭铭老师对泉州历史的调查与研究,为了在混乱的国家与社会关系中营造一个绝对正统的秩序,明代朝廷在泉州地方构建了以理学为中心的权威文化,反对文化多元主义;而清代的泉州文化则展现出一种“生生不息”的面貌,地方官员利用多样的民间宗教,展现泉州的兼收并蓄。不过,需要特别注意的是,在这样的政策风景下,潜藏着一种未被注意的潜流,即宋明英烈逐渐成为民间信仰的核心内容。这就产生了一种思想上的张力:民众一面得益于清廷为了构建多文明“大一统”而对民间思想实行的宽容政策,一面又自觉地展现自己对宋明时期产生的以汉人为中心的单一“正统”的忠诚。“大传统”与“小传统”在地方上的思想实践,也应当是研究“正统”问题需要注意的方面。

▴

清末时期的泉州西街和开元寺

随后,侯旭东老师结合中国古代史研究的经验和范式,对本书所涉及的三个核心概念作了阐释与思考。第一,作为清代王朝正统观的“大一统”。在本书中,杨念群老师对“大一统”作了立体的展开:在纵向上梳理了自先秦至民国“大一统”观的发展,在横向上总结了清代为建立与巩固“大一统”所进行的思想建设与实践上的努力。从早期历史的观点来看,清代的“大一统”观的重建采取了一种“以复古为解放”的方式,利用汉代“大一统”的思想内核来“超越”宋元时期的单一“大一统”观。应当注意的是,“华夷”观念并非是一统而不变的,在长期的历史发展中呈现出多样的面貌。侯旭东老师指出,将清代的“华夷”观放在长时段的历史进程中考察则会发现,这一观念很可能是某一阶段历史观念的回归。第二,清廷的“二元理政”的治理模式。所谓“二元理政”,指的是清廷在一个统治空间中,建立道德上的多元的“正统性”与技术上多元的治理方式,将不同族群和异质文化统合在一起,实现对广大疆域的控制。这种“二元体制”在中国古代王朝中并不罕见,是秦汉以来的汉人与“胡族”王朝共同采用的治理方式,比如张家山汉简所见的《蛮夷律》,十六国以及北朝政权所实施的“胡汉分治”。第三,清代负责地方教化的“学者型官僚”。在中国古代社会,官僚往往也同时具备学者的身份,他所接受的诸多思想熏陶和训练常常是其从事教化活动的前提和资源。清代通过定期巡历、宣讲圣谕来实现对基层在思想上的教化,传递其所构建的新的“大一统”观念。从中国历史的连续性上看,这种“学者型官僚”与巡历制度始终存在,清代在统治观念与统治技术上均受到了既往王朝的影响。

从这三个概念出发,侯旭东老师又进一步讨论了“如何理解传统王朝”这一问题。由上面的讨论可以看出,清代统治观念和治理技术均处在一种较长的历史延长线上,大致遵从古代王朝治理的基本逻辑,展现出了与传统王朝更多的连续而非断裂的一面。20世纪以来,受到西方理论的影响,学术界更多倾向于从国家、民族等角度研究传统王朝,侯旭东老师认为,采用中国传统的“天下”秩序来理解传统王朝、理解其中的统治者与被统治者之间的关系,或许可以给予诸多历史问题更为合理的解释。

▴

张家山336号汉墓出土汉律中的蛮夷

赵汀阳老师将关注的重点集中在“大一统”之概念本身。“大一统”实际上是代表着一种拥有“以一统多”的能力的制度。这里的“统”,指的是古代“国”的统治者能够在某地进行税收、行政管理与驻军等活动。对于“正统”的刻意强调的另一面是对实际胜利的否认,是一种试图从观念上重新取得优势的行为。秦朝是第一个大一统王朝,也是“大一统”最基本的参照系。按照这一标准,汉、唐、清三朝是研究“大一统”最为典型的范例。在三朝之中,清代有一不可替代之优势,即直接影响了现代“中国”概念的形成,因而本书从清代入手,研究“大一统”,是十分恰当的选择。被历代所推崇的“大一统”是否是一个好的制度呢?赵汀阳老师指出,“大一统”本质上是一个一体化的大系统,这一系统将其能够触及的所有东西都囊括入自己的势力范围。对于政治势力来说,占用并维系这个大系统的存在成为其最大的利益。在这一过程中,系统丧失了自觉反思的能力,文化和思想走向单一和贫困。

刘志伟老师则从区域社会的角度切入,讨论“大一统”在“地方”如何成为可能。唐宋以后,南方地区虽与所谓的“正统”区域有着迥异的文化传统,却异常稳固地融入到“大一统”的框架之中。“大一统”观念的转变与整合,不仅是一个自上而下的教化与宣传工作,更是一个自下而上的主动接受并产生认同的过程。在观念层面,这些远离“中心”的人实际上产生了一种双重的身份认同,一方面他们是国家统治下的“民”,另一方面他们是“华夷秩序”中的“华”。在这一过程中,士与民的接受方式是不同的。在士大夫的意识中,他们一方面接受了“民”的身份,开展与清代的政治合作,另一方面却并不接受清朝的正统性,然而这种不接受恰恰促成了士大夫阶层对“大一统”的认同。反观普通民众,则并不存在这种紧张,清朝的“正统性”在政府长期的统治和管理过程中被普遍接受。在制度层面,清代的制度设计为多元的文化与系统提供可以共存与发展的空间,使得清廷的“一统”可以在帝国边疆实现。

▴

清人绘《万国来朝图》

故宫博物院 藏

李零老师的发言主要围绕三个问题展开。第一,“大一统”是什么时候产生的?“中国”的“中”指的是局中的方位,而“国”所指的是一定的空间范围,“中国”指的是居于中心文化区域。在考古学领域,对“中国”是何时产生的有多种说法。如韩建业认为,距今6000年左右的新石器时代晚期后段,最早的“文化上的早期中国”正式形成。李峰则认为早期中国形成于二里头、二里岗文化时期。以《剑桥中国上古史》为代表的欧洲学界将有成熟文字体系的商代确定为“中国”历史的开端。从时间序列上讲,本书所指的“大一统”形成的最晚,已经进入西方史学家所谓的“近代”。第二,西方的“国家”理论与中国历史研究的关系。由于历史经验不同,西方理论中的“国家”“帝国”并不完全适用于中国的传统王朝。因此,不能将中国的“大一统”简单对应为西方的“帝国”,将“大一统”简单理解为“专制”。第三,“大一统”如何得以可能?如朱苏力老师所说,大一统实际上是一种统治的制度。“大一统”的基础是标准化的治理措施、资源的集中管理以及信息的迅速传递等具体制度。此外,在“华夷关系”的问题上,李零老师认为,需要用更加复杂的眼光去思考,“夷夏”的内涵在不同历史时期有着不同的面貌。考古研究表明,先秦所谓的“夏”与“夷”的地区在文化面貌与文明发展水平方面的差距并不显著,据《史记》所载,不同区域之间存在着流动的人群。

三、讨论环节

▴

会议现场

在自由讨论环节,邓小南老师指出,“大一统”的“大”字,也可以解释为“光大”之意,如严复《论世变之亟》中言:“是故春秋大一统。一统者,平争之大局也。”如果按照这一说法,《公羊传》所说的“大一统”并非指疆域上的辽阔,而是指对“一统”的崇尚。春秋并非形成了严格意义上的“大一统”,却有着对“一统”风气的倡导。此外,邓小南老师还提到,除了要考虑清代对宋明“大一统”观念的继承外,也要注意到辽金对“大一统”的阐释对清代的影响。紧接着,朱苏力、赵汀阳和杨念群老师围绕“大一统”的概念、“大一统”的影响等问题交换了意见。现场观众就艺术上的“正统性”问题、清代“二元治理”体系下对“转轮王”的利用问题以及“正统”在民间与朝廷所呈现的不同形态等问题与杨念群老师展开交流,研读会至此圆满结束。