|

静园雅集 26

2019年11月27日晚上,“静园雅集”第二十六期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“音乐作为社会镜像”。印度音乐家、作家T.M.克里什那(T.M. Krishna)主讲,北京大学哲学系宗教学系赵悠助理教授主持,北京外国语大学亚非学院周欣老师参与讨论。

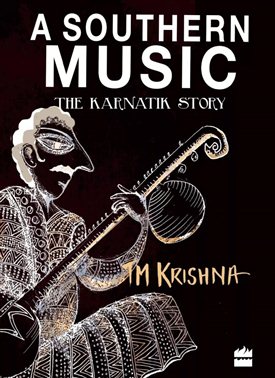

赵悠老师首先为大家介绍这位远道而来的音乐家:克里什那不仅是南印度古典音乐界最当红的演唱家之一,同时还是一名优秀的作家。由他所撰写的《南方音乐:卡纳提克史话》一书,不仅详细介绍了南方音乐的基本理论常识,还涵盖了许多印度的历史、文化、社会知识。与克里什那先生共同参加此次活动的还有他的学生,一位学习南方音乐15载的年轻演奏家。

克里什那由家乡社会背景开启本场讲座。他来自主讲泰米尔语的泰米尔纳德邦(Tamil Nadu),所演奏的卡纳提克音乐(Carnatic Music)是一种拥有二百五十年历史的音乐形式。卡纳提克音乐最重要的三位演奏者生活在18世纪末到19世纪中这段时期,他们是:提雅卡拉伽(Thyagaraja,1767-1847)、穆萨瓦米•蒂克湿塔(Muthuswami Dikshitar,1776-1835)、萨马•沙斯塔里(Syama Shastri,1762-1827)。值得一提的是,三人都出生于泰米尔纳德邦最为富饶的坦贾武尔区(Thanjavur)。12世纪时,该地区共经历三个王朝。到14世纪,毗奢耶那伽罗帝国(Vijayanagara Empire)建立,并控制了泰米尔纳德邦偏北部的地区。这个主要讲泰卢固语的王朝在该区域拥有重大的文化影响力,成功抵御了波斯和伊斯兰的入侵,至于该地区传统的泰米尔语,则在这一时期内居于次要地位。16世纪末,毗奢耶那伽罗帝国覆灭,伴随着泰卢固人的向南逃窜,泰卢固语与泰米尔语共同在坦贾武尔区保留了下来,并成为该地区的“高文化”(high culture)。

就是在这一时期,作为一种“高文化”,卡纳提克音乐产生并发展壮大。所谓“高文化”,并不只是由地理位置决定的,还与这种音乐的演奏者和受众群体密切相关。在任何社会,“高文化”都与语言、种族、宗教、性别等因素之间有着不可分割的关联。而在印度的社会背景下,卡纳提克音乐之所以被界定为一种“高文化”,则是由其传统的种姓制度造就的。种姓制度将人们严格地划分进不同等级,社会身份固定,难以实现跨层级的流动。一方面,对于低种姓人群的污名化始终存在;另一方面,最高种姓“婆罗门”掌控文化与宗教方面的权力,有权界定何为“纯洁”与“正统”——音乐也被这一部分人所掌控和垄断。到20世纪,卡纳提克音乐逐渐被三类人所占据:一是最高种姓的婆罗门,他们是卡纳提克音乐及其理论的主要书写者;二是维拉拉尔种姓人群(Vellalar),他们最早从事耕种和灌溉方面的工作,随着社会地位上升,自称“音乐的灌溉者”;三是在寺庙周边从事歌舞表演的女性。第三类人是卡纳提克音乐发展的重要推动者,却又常常遭到高种姓男性的侵犯,直到印度民族解放运动达到顶峰时,“庙妓”的恶习才终于遭到废除。总之,种姓制度对于理解卡纳提克音乐的排他性质是十分关键的,因为从本质上看,音乐类型始终关乎人们的社会地位和价值取向。 就是在这一时期,作为一种“高文化”,卡纳提克音乐产生并发展壮大。所谓“高文化”,并不只是由地理位置决定的,还与这种音乐的演奏者和受众群体密切相关。在任何社会,“高文化”都与语言、种族、宗教、性别等因素之间有着不可分割的关联。而在印度的社会背景下,卡纳提克音乐之所以被界定为一种“高文化”,则是由其传统的种姓制度造就的。种姓制度将人们严格地划分进不同等级,社会身份固定,难以实现跨层级的流动。一方面,对于低种姓人群的污名化始终存在;另一方面,最高种姓“婆罗门”掌控文化与宗教方面的权力,有权界定何为“纯洁”与“正统”——音乐也被这一部分人所掌控和垄断。到20世纪,卡纳提克音乐逐渐被三类人所占据:一是最高种姓的婆罗门,他们是卡纳提克音乐及其理论的主要书写者;二是维拉拉尔种姓人群(Vellalar),他们最早从事耕种和灌溉方面的工作,随着社会地位上升,自称“音乐的灌溉者”;三是在寺庙周边从事歌舞表演的女性。第三类人是卡纳提克音乐发展的重要推动者,却又常常遭到高种姓男性的侵犯,直到印度民族解放运动达到顶峰时,“庙妓”的恶习才终于遭到废除。总之,种姓制度对于理解卡纳提克音乐的排他性质是十分关键的,因为从本质上看,音乐类型始终关乎人们的社会地位和价值取向。

接着,克里什那回顾了自身的心路历程。作为一名高种姓、会说英语的男性,他坦言,自己从六岁开始学习卡纳提克音乐起就占据了极大的优势。然而,转变似乎是从内在的、个人的层面开始发生的。克里什那逐渐向这种传统的音乐形式提出了质疑:卡纳提克音乐作为一种历史悠久、高深莫测的“高文化”音乐,它的美感究竟在哪里?或许,卡纳提克音乐的背后隐藏着一个巨大谎言;又或许,问题的关键并不在于音乐自身,而在于演奏者和听众——卡纳提克音乐只是一种为他们营造身份优越感的假象。 接着,克里什那回顾了自身的心路历程。作为一名高种姓、会说英语的男性,他坦言,自己从六岁开始学习卡纳提克音乐起就占据了极大的优势。然而,转变似乎是从内在的、个人的层面开始发生的。克里什那逐渐向这种传统的音乐形式提出了质疑:卡纳提克音乐作为一种历史悠久、高深莫测的“高文化”音乐,它的美感究竟在哪里?或许,卡纳提克音乐的背后隐藏着一个巨大谎言;又或许,问题的关键并不在于音乐自身,而在于演奏者和听众——卡纳提克音乐只是一种为他们营造身份优越感的假象。

音乐最神奇的魔力就在于不可触碰性,人们通过亲身体验获得内在感触。然而,这种“不可触摸性”却也造就了音乐的问题及其丑陋的一面:聆听音乐的体验往往过于精神化,而难以为大众所理解。音乐的宏伟深厚总能催人泪下,但与此同时,总还有人被排除在这种深刻的音乐体验之外。一方面,音乐的演奏场所决定了它的主要受众群体,那些喜欢听卡纳提克音乐的人通常来自高种姓社区,听众往往决定了音乐家们该说什么和该唱什么;而另一方面,音乐也构成了特定人群的一种宗教式的体验。宗教是卡纳提克音乐的重要组成部分,高种姓人群相信这种宗教背后的道德与文化正统性,因此,卡纳提克音乐对于他们来说不只是一种抽象的艺术,而更是一种强化身份认同的重要仪式。至此,克里什那意识到,音乐本身往往受到社会、经济、政治与现实的影响。但是,等级性不应当成为卡纳提克音乐最明显的标识。音乐需要被质疑,而音乐家们也始终需要保有自我质疑的精神。克里什那所要面对的问题逐渐明晰:如何做一名反对种姓制度的婆罗门?如何利用卡纳提克音乐本身来颠覆其背后所隐含的等级逻辑?

由此,克里什那开始了一次全新的创作尝试。创作起源于对其家乡钦奈地区环境污染问题的关注。音乐由“poromboke”一词展开。在钦奈,这是一个俚语,指不值一提的、无用的人。这种用法的起源与英国殖民历史有关,那些得不到钱的土地被认为是无用之地,从而逐渐引申出了“别人不在乎的人”的用法。然而,“poromboke”其实还有着另一层含义,在英文中指“众生”(commons)。森林、湖泊、川流,都属于众生,而非某一个人的所有物。总之,以这样一个似乎带有侮辱性质的词语来开启一首卡纳提克歌曲,对于克里什那来说是一次前所未有的尝试。而对于卡纳提克音乐语言的高种族性来说,使用这种露宿街头者的语言则似乎意味着某种颠覆。克里什那还为听众现场演奏了这首歌曲中的一个段落,歌词的主要含义大致是,“‘Commons’不属于你,不属于我,而属于大地”。总之,在这一次特别的实践中,克里什那进一步发掘了卡纳提克歌曲的叙事潜力。 由此,克里什那开始了一次全新的创作尝试。创作起源于对其家乡钦奈地区环境污染问题的关注。音乐由“poromboke”一词展开。在钦奈,这是一个俚语,指不值一提的、无用的人。这种用法的起源与英国殖民历史有关,那些得不到钱的土地被认为是无用之地,从而逐渐引申出了“别人不在乎的人”的用法。然而,“poromboke”其实还有着另一层含义,在英文中指“众生”(commons)。森林、湖泊、川流,都属于众生,而非某一个人的所有物。总之,以这样一个似乎带有侮辱性质的词语来开启一首卡纳提克歌曲,对于克里什那来说是一次前所未有的尝试。而对于卡纳提克音乐语言的高种族性来说,使用这种露宿街头者的语言则似乎意味着某种颠覆。克里什那还为听众现场演奏了这首歌曲中的一个段落,歌词的主要含义大致是,“‘Commons’不属于你,不属于我,而属于大地”。总之,在这一次特别的实践中,克里什那进一步发掘了卡纳提克歌曲的叙事潜力。

更进一步地,他开始思考,如果在卡纳提克音乐的传统演奏场所表演这类歌曲,结果会怎样?反响是两极分化的:年轻人感到十分兴奋,而其他群体则表现出了不满和愤怒。克里什那进一步认识到,艺术并不是生活的必需,对于很多人来说实际上是一种奢侈。对于音乐家来说,外在的社会、政治环境则规定了什么样的演奏是被允许的,什么是不被允许的。克里什那转而思考,能否在街头演奏卡纳提克音乐?然而,对于街头的听众来说,卡纳提克可并不是什么高雅的音乐,不过是一种噪音。克里什那发现了这项工作内在的困难性。音乐审美的背后通常蕴藏着一种坚固的意图,包含着社会身份和社会等级方面的规定。他指出,政治音乐和宗教音乐都旨在让人们臣服于一位领袖或神灵,而那些关切社会的音乐则往往由被边缘的人群创造的。而这也启示他反思纯粹技术性层面的知识,而更多关注那些书本之外的、鲜活的经验,并聆听社会的声音。

周欣老师就音乐与社会语境、对卡纳提克音乐的阐释等问题与克里什那展开讨论。相似的情境似乎同样在印度以外的土地上演。克里什那强调,人们应该从文化层面上与种姓制度展开对峙。在这个意义上,每一个人都有权利讨厌卡纳提克音乐,问题的关键在于赋予他们接触和进入的机会。克里什那也坦言,自己正在进行的是一项艰难的事业。文化的改变永远是缓慢的,但这也是实现彻底变革的唯一机会。因此,我们必须永远保持乐观,保有希望。同时,克里什那也提到了当前印度年轻人对于这一进程的关注。在私下的接触和交流中,他们逐渐了解和关注到了种姓制度的问题,甚至意识到可以对其提出质疑。同过去相比,这无疑是一种可喜的进步。 周欣老师就音乐与社会语境、对卡纳提克音乐的阐释等问题与克里什那展开讨论。相似的情境似乎同样在印度以外的土地上演。克里什那强调,人们应该从文化层面上与种姓制度展开对峙。在这个意义上,每一个人都有权利讨厌卡纳提克音乐,问题的关键在于赋予他们接触和进入的机会。克里什那也坦言,自己正在进行的是一项艰难的事业。文化的改变永远是缓慢的,但这也是实现彻底变革的唯一机会。因此,我们必须永远保持乐观,保有希望。同时,克里什那也提到了当前印度年轻人对于这一进程的关注。在私下的接触和交流中,他们逐渐了解和关注到了种姓制度的问题,甚至意识到可以对其提出质疑。同过去相比,这无疑是一种可喜的进步。

最后,周欣老师选取了克里什那在《南方音乐:卡纳提克史话》第一章中的一段话作为本次活动的结语:“艺术是被拥抱的自由、美、狂热和宣泄”,希望每一个人都可以平等地与艺术相拥。

|