线上雅集

中国文人素来有雅集的传统,文研院也自成立之初便推出“静园雅集”系列学术活动,邀请海内外学者畅叙诗词书画、图像与音乐、戏剧与电影等等,不仅丰富了我们对于学术的理解与认识,也为文研院的学术活动增添了别样的意趣。在疫情防控的特殊时期里,宅居在家,“雅兴”依然。虽暂时无法相聚于静园,文研院特开设“线上雅集”栏目,借助文化与艺术的渗透力量,带领大家一起“云游”于古今中西,追寻故事背后的故事,品味学术以外的学术,收获欣然自足的乐趣。

从今天起,我们将开启《塔缪的理想——“云养”一只埃及猫》系列分享,每周一期,共五期。疫情期间,北京大学艺术学院贾妍老师受文研院约请,为我们特别撰稿,形成这一组“线上雅集”专栏。这组文章从多重侧面,立体展现“猫”这一古埃及艺术中深受喜爱的“萌宠”,将人与猫之间自古以来密切互动的故事娓娓道来。现在,就让我们跟随贾妍老师,首先着眼一件明星猫藏品——“盖尔·安德森猫”青铜小像,回溯古埃及“猫”作为一个经典范式的起源与诞生,共同去完成“云养”一只埃及猫的理想。

贾妍老师曾担任文研院未名学者讲座主讲人,研究领域为古代近东艺术史。感谢贾妍老师撰稿并授权发布。

写在前面

很多年以前,在我还在北大读书时,曾经憧憬过以后安定下来,养一只叫“塔缪”的猫。那时候我学的专业是埃及学,“塔缪”是一个古埃及的猫的名字,因为觉得很可爱,所以暗暗地把这只名存实无的猫安排进了自己未来里。

后来阴差阳错,转读了亚述艺术的博士。亚述与埃及,虽说地缘上“一衣带水”,但文化气质差异之大,却如苹果之于橘子,狗子之于猫子,唐人之于宋人。尽管心里对埃及仍存着初恋一样的心情,但多年以后再回来,感觉离“塔缪”的理想还是越来越远了。

再次想起这只猫,其实是最近的事儿。疫情期间宅在家里,和女儿添了很多耳鬓厮磨的时间,她经常和我提起小伙伴家里养的两只猫,一只叫大壮,一只叫糯米,他们如何的可爱,自己又怎样的羡慕...宅居的生活乏善可陈,三代五口,困于斗室,在漫卷世界的洪潮里图得一隅之安,心情难免有些凄惶沉重。那只遥远记忆里存在过,却从未真正拥有过的“塔缪”,就在女儿的絮絮耳语中,再次趁虚入怀。

于是就有了这篇随意而为的小文,来聊聊古埃及艺术中的猫,给足不出户的宅居生活添点儿“云吸猫”的调剂。古埃及人认为猫是一种集灵性、神性于一体的动物,可以助人“洞穿黑暗,点亮光明,回归宁静”(见后文图“双猫碑”上的“大猫赞歌”),差不多就是时下语言中“超级治愈”的高级说法吧。整理这些材料的时候,我感到这几个月来前所未有的放松,因现实状况而焦虑的心受到了抚慰,仿佛多年前“塔缪”的理想终于得以实现。

具体的抽象:一个经典范式的诞生

如果把古今中外形象辨识度最高的喵星人做一个排名,英国伦敦大英博物馆的一件明星藏品,“盖尔·安德森猫”(Gayer-Anderson Cat,图1)大抵会拔得头筹。这件来自法老时代后期(公元前664-前332年)的青铜小像[1] ,以简洁的轮廓,高超的技法,塑造了一个端庄典雅又惹人喜爱的猫的形象,是古埃及艺术的一件经典杰作。作为大英的镇馆之宝,“盖尔·安德森猫”在观众票选最喜爱的展品中长年高居前列,在博物馆的宣传册子和周边产品中每每可见,她的形象成为来自世界各地的人们对“埃及猫”的第一印象。

尽管在知名度和存在感方面堪称“猫中贵族”,这件青铜猫在大英博物馆的文物收藏中,却有着难辨出处的“血统尴尬”。根据博物馆的官方记录,这只“盖尔·安德森猫”于1947年经私人捐赠入藏,由于文物在这之前的原始来源已不可考,馆藏信息中的“出土地”一项是存疑的。[2]青铜猫现在这个广为人知的称呼来源于它移居大英之前的主人,英国古物收藏家盖尔·安德森(Robert Grenville Gayer-Anderson)。这位爱尔兰血统,外科医生出身,有着陆军少校头衔的收藏家,在上个世纪三、四十年代曾经旅居开罗,他酷爱“东方学”,迷恋古埃及文化,在埃及期间通过各方渠道获得许多重要文物。1942年,盖尔·安德森因身体原因返英,1945年病逝。在去世以后,盖尔·安德森的部分收藏遵照遗愿捐赠给了大英博物馆,其中就包括这只青铜猫。[3]

尽管在知名度和存在感方面堪称“猫中贵族”,这件青铜猫在大英博物馆的文物收藏中,却有着难辨出处的“血统尴尬”。根据博物馆的官方记录,这只“盖尔·安德森猫”于1947年经私人捐赠入藏,由于文物在这之前的原始来源已不可考,馆藏信息中的“出土地”一项是存疑的。[2]青铜猫现在这个广为人知的称呼来源于它移居大英之前的主人,英国古物收藏家盖尔·安德森(Robert Grenville Gayer-Anderson)。这位爱尔兰血统,外科医生出身,有着陆军少校头衔的收藏家,在上个世纪三、四十年代曾经旅居开罗,他酷爱“东方学”,迷恋古埃及文化,在埃及期间通过各方渠道获得许多重要文物。1942年,盖尔·安德森因身体原因返英,1945年病逝。在去世以后,盖尔·安德森的部分收藏遵照遗愿捐赠给了大英博物馆,其中就包括这只青铜猫。[3]

盖尔·安德森本人特别喜爱这只青铜猫。近年出版的这位收藏家的个人传记中提到,盖尔·安德森在上世纪三十年代购得这件文物时,猫的状况远非今日所见的这般完美,周身布满裂痕,头部几近断裂(图2),青铜表面尽是红绿锈渍。盖尔·安德森自己花了很多精力将青铜猫进行整体上的修复加固,并把猫身上的铜锈一点一点小心去除。现在我们看到的这只猫通体油光锃亮的“名门气质”,可以说在很大程度上是她的前主人无微不至的爱抚与照料的结果。

盖尔·安德森本人特别喜爱这只青铜猫。近年出版的这位收藏家的个人传记中提到,盖尔·安德森在上世纪三十年代购得这件文物时,猫的状况远非今日所见的这般完美,周身布满裂痕,头部几近断裂(图2),青铜表面尽是红绿锈渍。盖尔·安德森自己花了很多精力将青铜猫进行整体上的修复加固,并把猫身上的铜锈一点一点小心去除。现在我们看到的这只猫通体油光锃亮的“名门气质”,可以说在很大程度上是她的前主人无微不至的爱抚与照料的结果。

“盖尔·安德森猫”通体为青铜材质,以失蜡法铸造而成,猫体中空(图3),颈间有一体的鎏银配饰,耳鼻附以金环,总重7.8千克。猫身立高34厘米,正宽14厘米,侧阔23厘米,身形大小与一般家养的猫咪差不多。雕像呈现的是一只自然蹲坐状态的猫,背脊挺直,前足端立,后足屈蹬,尾巴盘于身侧,双目平视前方,身型精壮矫健,神态端庄安详。从整体形象的塑造上来看,这是一件十分贴合西方古典艺术所推重的“自然主义”特质的艺术作品,对猫的形、神状态的捕捉描摹显得极其“写实”;我特意对照了去年11月去埃及考察时,在南部阿斯旺附近的费莱神庙(Philae Temple)遗址中偶然拍到的一只现代“埃及猫”,其侧面轮廓线与“盖尔·安德森猫”可以说如出一辙(图4)。

“盖尔·安德森猫”通体为青铜材质,以失蜡法铸造而成,猫体中空(图3),颈间有一体的鎏银配饰,耳鼻附以金环,总重7.8千克。猫身立高34厘米,正宽14厘米,侧阔23厘米,身形大小与一般家养的猫咪差不多。雕像呈现的是一只自然蹲坐状态的猫,背脊挺直,前足端立,后足屈蹬,尾巴盘于身侧,双目平视前方,身型精壮矫健,神态端庄安详。从整体形象的塑造上来看,这是一件十分贴合西方古典艺术所推重的“自然主义”特质的艺术作品,对猫的形、神状态的捕捉描摹显得极其“写实”;我特意对照了去年11月去埃及考察时,在南部阿斯旺附近的费莱神庙(Philae Temple)遗址中偶然拍到的一只现代“埃及猫”,其侧面轮廓线与“盖尔·安德森猫”可以说如出一辙(图4)。

然而与古埃及几乎所有艺术作品一样,“盖尔·安德森猫”所蕴含的精神内核与西方古典艺术镜像般反映现实的理想相去甚远。在我看来,这只著名的“埃及猫”代表了古埃及文明一种特有的视觉传达理念,即“具体的抽象”。

然而与古埃及几乎所有艺术作品一样,“盖尔·安德森猫”所蕴含的精神内核与西方古典艺术镜像般反映现实的理想相去甚远。在我看来,这只著名的“埃及猫”代表了古埃及文明一种特有的视觉传达理念,即“具体的抽象”。

展开来说,埃及艺术是一个建立在高度概念化、深度程式化基础之上,集“图像再现”与“符号表征”于一体的视觉语言系统,既是“符号化的图像”,也是“图像式的符号”。[4]一方面它极其强调语义在图像符号之上相对固定的附着与延续,这种对信息传达稳定性的要求,保证了图像本身在形式与风格上的高度稳定性;另一方面,与所有的符号图像系统一样,在信息传达传统形成的漫长过程中,符号中凝结的信息经过不断的聚合与压缩,常常会形成一个“沉积岩”般的“堆叠型意义空间”,甚或于“密码式意义体系”。这也是为什么法老时代的埃及艺术延续三千年,一直给人一种看似一成不变,却又神秘莫名的视觉及心理体验。对待埃及艺术,想看清楚似不难,要读明白却不易,需要有处理“洋葱”一样的耐心,要由内到外,尝试“一层一层地剥开”它的意义内核,因为每一件埃及艺术品,都像歌里唱的那般,有一个隐藏在“最深处的秘密”,会在不经意处给人惊喜,让人着迷。

埃及艺术这种“具体的抽象”的特质,在很大程度上与古埃及独特的象形文字书写系统是一脉相承,互为表里的;而“图”与“文”在古埃及文明史里,向来就是“一体两面”的关系。这些特点在“盖尔·安德森猫”身上得到了集中的体现。

在埃及语符号表中,用以指代“猫”的限定符号“”本身就是一只蹲坐的猫(图5)。绘画与雕塑遵循“神圣书写”的范式,很早就形成了与文字一样标准化的图像再现传统,并促成一种稳定性、延续性极强的“型猫”范式(图6),广泛见于法老时代各种语境、各种类型的视觉艺术遗存中。是以我们会看到许许多多与“盖尔·安德森猫”似而不是的同类,从尼罗河流域的神庙遗址到世界各地的博物馆,从王朝早期到希腊罗马时代的埃及,以毫无二致的姿态,一蹲就是三千年(图7)。

在埃及语符号表中,用以指代“猫”的限定符号“”本身就是一只蹲坐的猫(图5)。绘画与雕塑遵循“神圣书写”的范式,很早就形成了与文字一样标准化的图像再现传统,并促成一种稳定性、延续性极强的“型猫”范式(图6),广泛见于法老时代各种语境、各种类型的视觉艺术遗存中。是以我们会看到许许多多与“盖尔·安德森猫”似而不是的同类,从尼罗河流域的神庙遗址到世界各地的博物馆,从王朝早期到希腊罗马时代的埃及,以毫无二致的姿态,一蹲就是三千年(图7)。

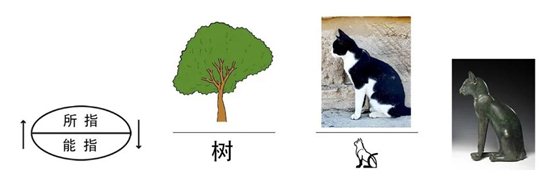

这种介于具象与抽象之间的“”图像,有着突出而典型的埃及特色。一方面,基于其“语言符号”的本质,它与中文里的“猫”,英文里的“cat”一样,并非直接指向现实中的某个物质性个体,而是指代与其相关的概念性集成;另一方面,在以“象形”为特质的文字体系中,抽象的语言符号与具象的图像再现之间并没有索绪尔所谓的“任意性”关联,[5]相反,符号性的“能指”与图像性的“所指”之间常常界限模糊。以下我尝试以索绪尔符号学经典范例为基础,将古埃及“”符号置于“能指”与“所指”所构成的象征体系中,“盖尔·安德森猫”恰恰代表了一类介于符号表征和图像再现之间的状态,它是“物质化的符号”,也是真实世界的投影,是基于具体现实之上的抽象,也是基于抽象符号之上的具体,可以作为埃及艺术“具体的抽象”特质的绝佳范例。

这种介于具象与抽象之间的“”图像,有着突出而典型的埃及特色。一方面,基于其“语言符号”的本质,它与中文里的“猫”,英文里的“cat”一样,并非直接指向现实中的某个物质性个体,而是指代与其相关的概念性集成;另一方面,在以“象形”为特质的文字体系中,抽象的语言符号与具象的图像再现之间并没有索绪尔所谓的“任意性”关联,[5]相反,符号性的“能指”与图像性的“所指”之间常常界限模糊。以下我尝试以索绪尔符号学经典范例为基础,将古埃及“”符号置于“能指”与“所指”所构成的象征体系中,“盖尔·安德森猫”恰恰代表了一类介于符号表征和图像再现之间的状态,它是“物质化的符号”,也是真实世界的投影,是基于具体现实之上的抽象,也是基于抽象符号之上的具体,可以作为埃及艺术“具体的抽象”特质的绝佳范例。

目前所知的可能是最早的基于此类范式的猫图像出现于古王国末期的浮雕中(后文图23,24);而就三维雕塑作品来讲,美国大都会博物馆收藏的一件出自中王国第12王朝早期(约公元前1990-前1900年)的雪花石膏“”型容器(图9),可能是此类艺术品中最早的一件。[6]这件器物展示出在同一范式下,以其他材质塑造的,兼具实用性与观赏性的猫雕像。在造型方面,这只石罐猫尽管保持了“”符号的整体形态,但是对比“盖尔·安德森猫”的端方持正、优雅疏离,石猫身体与神情的“紧张度”更高,肌肉塑造矫健有力、动感十足,显得与真实世界里的猫更为接近。

目前所知的可能是最早的基于此类范式的猫图像出现于古王国末期的浮雕中(后文图23,24);而就三维雕塑作品来讲,美国大都会博物馆收藏的一件出自中王国第12王朝早期(约公元前1990-前1900年)的雪花石膏“”型容器(图9),可能是此类艺术品中最早的一件。[6]这件器物展示出在同一范式下,以其他材质塑造的,兼具实用性与观赏性的猫雕像。在造型方面,这只石罐猫尽管保持了“”符号的整体形态,但是对比“盖尔·安德森猫”的端方持正、优雅疏离,石猫身体与神情的“紧张度”更高,肌肉塑造矫健有力、动感十足,显得与真实世界里的猫更为接近。

此外,这只石罐猫眼部的处理,即以多种材质镶嵌眼睛的方式,也为后期在同一范式下创作的其他“”雕塑提供了范本。石猫眼珠以天然水晶雕琢而成,先被置入铜质底托,再整体嵌入眼窝,形成眼尾上挑的杏仁形猫眼。在以肉白色雪花石膏塑造的身体上,嵌入的水晶眼起到了点睛的作用,让猫的形象更加栩栩如生,神气活现。这种为塑像“点睛”的传统,可以一直追溯到前王朝中后期(约公元前4000-前3000年);[7]而开罗博物馆收藏的古王国第四王朝法老塞内夫鲁(Snefru)之子,拉霍太普王子夫妻像(图10),可堪称此类造像传统发展到成熟阶段的典范。

此外,这只石罐猫眼部的处理,即以多种材质镶嵌眼睛的方式,也为后期在同一范式下创作的其他“”雕塑提供了范本。石猫眼珠以天然水晶雕琢而成,先被置入铜质底托,再整体嵌入眼窝,形成眼尾上挑的杏仁形猫眼。在以肉白色雪花石膏塑造的身体上,嵌入的水晶眼起到了点睛的作用,让猫的形象更加栩栩如生,神气活现。这种为塑像“点睛”的传统,可以一直追溯到前王朝中后期(约公元前4000-前3000年);[7]而开罗博物馆收藏的古王国第四王朝法老塞内夫鲁(Snefru)之子,拉霍太普王子夫妻像(图10),可堪称此类造像传统发展到成熟阶段的典范。

基于“盖尔·安德森猫”现在眼部所呈现的凹陷状态(图11),并将其放到埃及雕像眼部镶嵌的整体传统里来看,可以推断,这件青铜猫应该原本也是有“点睛”的,但很可能在文物流转的过程中佚失了。按照后期埃及的习惯,猫的眼珠可能用天然水晶,或者采用人工烧制的玻璃来做。法国卢浮宫收藏的一件来自同一时期,采用同一范式的青铜猫雕像(图12),保存了异常完好的眼部镶嵌细节,可以为“盖尔·安德森猫”最初的样子提供一个想象方向。前者眼珠部分以半透明的金色玻璃打造,眼眶以蓝色玻璃质材料镶嵌;眼部配色的处理除了营造出栩栩如生的效果,也呼应了埃及以及整个古代近东地区以“黄金”搭配“青金”来营造神性形象的传统。以“盖尔·安德森猫”整体的造型及工艺水准来看,其原有的眼部镶嵌应该是不逊色于卢浮宫这件同时代作品的。

基于“盖尔·安德森猫”现在眼部所呈现的凹陷状态(图11),并将其放到埃及雕像眼部镶嵌的整体传统里来看,可以推断,这件青铜猫应该原本也是有“点睛”的,但很可能在文物流转的过程中佚失了。按照后期埃及的习惯,猫的眼珠可能用天然水晶,或者采用人工烧制的玻璃来做。法国卢浮宫收藏的一件来自同一时期,采用同一范式的青铜猫雕像(图12),保存了异常完好的眼部镶嵌细节,可以为“盖尔·安德森猫”最初的样子提供一个想象方向。前者眼珠部分以半透明的金色玻璃打造,眼眶以蓝色玻璃质材料镶嵌;眼部配色的处理除了营造出栩栩如生的效果,也呼应了埃及以及整个古代近东地区以“黄金”搭配“青金”来营造神性形象的传统。以“盖尔·安德森猫”整体的造型及工艺水准来看,其原有的眼部镶嵌应该是不逊色于卢浮宫这件同时代作品的。

做艺术史的学者都熟悉阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的那句话,“上帝存在于细节之中”。对“盖尔·安德森猫”进一步细致观察,会发现这尊雕像身上蕴含了极其丰富的图像及符号信息,这些信息大多包藏在猫身附加的一些装饰物上。和人类社会一样,越是看似无用的“身外之物”,越是象征身份、彰显地位的“信息亮点”,体现在“埃及猫”的塑造上,则往往是“神品”与“凡品”的界线所在。

做艺术史的学者都熟悉阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的那句话,“上帝存在于细节之中”。对“盖尔·安德森猫”进一步细致观察,会发现这尊雕像身上蕴含了极其丰富的图像及符号信息,这些信息大多包藏在猫身附加的一些装饰物上。和人类社会一样,越是看似无用的“身外之物”,越是象征身份、彰显地位的“信息亮点”,体现在“埃及猫”的塑造上,则往往是“神品”与“凡品”的界线所在。

“盖尔·安德森猫”显然绝非凡品。猫身由下到上,胸前、颈间、鼻端、耳根、额头皆有配饰,这些配饰疏密得当地环绕猫头铺陈开来,对比光滑猫身上的“留白”,形成一个让人“挪不开眼”的“粘性”图像空间和意义区间;[9]要读懂这只猫,须得将这些配饰渐次拆解开来,逐一捋清楚、弄明白才好。

“盖尔·安德森猫”显然绝非凡品。猫身由下到上,胸前、颈间、鼻端、耳根、额头皆有配饰,这些配饰疏密得当地环绕猫头铺陈开来,对比光滑猫身上的“留白”,形成一个让人“挪不开眼”的“粘性”图像空间和意义区间;[9]要读懂这只猫,须得将这些配饰渐次拆解开来,逐一捋清楚、弄明白才好。

首先来看胸前,这也是整个猫身上装饰最为密集之处。猫身正面,前肢与猫头之间,共有三组配饰,营造出“分层叠搭”的效果。颈项上侧打底的,是一组多层缀珠的“乌塞赫宽领”(usekh collar)。这是一种极富古埃及特色的个人饰物,通常以各种材质的珠串层结而成,因其绕颈的半环形“饰带”较宽,往往可以由颈及肩,覆盖胸背上部,因此被称为“宽领”(象形文字wsḫ本意即为“宽”)。“乌塞赫宽领”形式隆重华丽,用料和配色极其讲究,给人“堆金砌玉”之感;从公元前三千纪上半叶的古王国时代开始,“乌塞赫宽领”就广泛见于古埃及的浮雕、壁画,以及墓葬陪葬品中,是精英阶层个人财富与社会地位的象征。[10]佩戴“乌塞赫宽领”没有严格的身份及性别界限,男女人神都可以拥有,被奉为神祇的动物自然也可以。“盖尔·安德森猫”佩戴的这件,在形式上与美国大都会博物馆所藏的一套中王国时期的“宽领”(图15)比较接近,或可视为后者的一个简化版。

首先来看胸前,这也是整个猫身上装饰最为密集之处。猫身正面,前肢与猫头之间,共有三组配饰,营造出“分层叠搭”的效果。颈项上侧打底的,是一组多层缀珠的“乌塞赫宽领”(usekh collar)。这是一种极富古埃及特色的个人饰物,通常以各种材质的珠串层结而成,因其绕颈的半环形“饰带”较宽,往往可以由颈及肩,覆盖胸背上部,因此被称为“宽领”(象形文字wsḫ本意即为“宽”)。“乌塞赫宽领”形式隆重华丽,用料和配色极其讲究,给人“堆金砌玉”之感;从公元前三千纪上半叶的古王国时代开始,“乌塞赫宽领”就广泛见于古埃及的浮雕、壁画,以及墓葬陪葬品中,是精英阶层个人财富与社会地位的象征。[10]佩戴“乌塞赫宽领”没有严格的身份及性别界限,男女人神都可以拥有,被奉为神祇的动物自然也可以。“盖尔·安德森猫”佩戴的这件,在形式上与美国大都会博物馆所藏的一套中王国时期的“宽领”(图15)比较接近,或可视为后者的一个简化版。

作为一种华丽而贵重的饰品,“盖尔·安德森猫”所戴的“乌塞赫宽领”,搭配其耳尖与鼻梢纯金质地的耳环与鼻环,以隆而重之的方式煊赫出主人的尊贵身份;[11]不过真正吐露了这只猫信仰属性的,是其颈间的另外两块配饰。

作为一种华丽而贵重的饰品,“盖尔·安德森猫”所戴的“乌塞赫宽领”,搭配其耳尖与鼻梢纯金质地的耳环与鼻环,以隆而重之的方式煊赫出主人的尊贵身份;[11]不过真正吐露了这只猫信仰属性的,是其颈间的另外两块配饰。

其中叠戴在“乌塞赫宽领”之上的,是一块方形鎏银的饰牌,与同样鎏银的项圈相连挂在猫颈前,十足醒目。和“宽领”部分线刻的方式不同,饰牌之上的图案以浮雕的方式塑形,上面是一只“乌加特眼”(wadjet eye,象形文字符号为)。这是一种典型的埃及护身符图案,流行于整个法老时期;以各种材质制成的“乌加特眼”小饰品(图16)佩戴在活人或死者的身上,有祈求治愈、护佑重生之意。

其中叠戴在“乌塞赫宽领”之上的,是一块方形鎏银的饰牌,与同样鎏银的项圈相连挂在猫颈前,十足醒目。和“宽领”部分线刻的方式不同,饰牌之上的图案以浮雕的方式塑形,上面是一只“乌加特眼”(wadjet eye,象形文字符号为)。这是一种典型的埃及护身符图案,流行于整个法老时期;以各种材质制成的“乌加特眼”小饰品(图16)佩戴在活人或死者的身上,有祈求治愈、护佑重生之意。

“盖尔·安德森猫”颈间的这件“乌加特眼”护身符,我所找到的与之形式与时期上最为接近的,是下图中现收藏于悉尼大学博物馆的一件金质“乌加特眼”饰牌(图17)。这件饰牌制成于托勒密时期(公元前332-前30年),整体以锤揲法将纯金打制成一个内部中空的长方体扁盒子,盒面上以金丝绕线的工艺,营造出“乌加特眼”图案的浮雕效果。这件作品应该代表了晚期埃及以后,此类护身符的一种比较精细的做法,当然价值也必定不菲。[12]可以推测,猫颈间的这件之所以采用浮雕鎏银的方式来做,很可能就是为了模仿此种“高规格”饰牌的效果,而侧面穿孔佩戴的方式应该也是类似的。

“盖尔·安德森猫”颈间的这件“乌加特眼”护身符,我所找到的与之形式与时期上最为接近的,是下图中现收藏于悉尼大学博物馆的一件金质“乌加特眼”饰牌(图17)。这件饰牌制成于托勒密时期(公元前332-前30年),整体以锤揲法将纯金打制成一个内部中空的长方体扁盒子,盒面上以金丝绕线的工艺,营造出“乌加特眼”图案的浮雕效果。这件作品应该代表了晚期埃及以后,此类护身符的一种比较精细的做法,当然价值也必定不菲。[12]可以推测,猫颈间的这件之所以采用浮雕鎏银的方式来做,很可能就是为了模仿此种“高规格”饰牌的效果,而侧面穿孔佩戴的方式应该也是类似的。

不过,进一步对照猫身上的银牌与悉尼的这件金牌,会发现两者尽管看似形式相似,却有着重大的区别——两面饰牌上眼睛的方向是相反的。在古埃及如同钟表一样精密而复杂的符号象征体系中,方向的颠倒往往会带来符号信息指向的南辕北辙,这在“乌加特眼”这一“意义密集型”符号上体现得尤为明显。要做到对符号意义的深度辨析,从而了解青铜猫本身的信仰属性,还需要稍微扯远一点,从这个符号的起源谈起。

事实上,“乌加特眼”还有一个相对通俗的名字,叫做“荷鲁斯之眼”。荷鲁斯(Horus)是古埃及文明中最古老、最受尊崇的神祇之一,他以猎鹰为本体,守护天空与大地,是“人间之神”,也是法老的保护神。传说中荷鲁斯左眼为月,右眼为日,目光所至,法力无边。然而在为父亲奥西里斯(Osiris)复仇的过程中,荷鲁斯左眼(月眼)为恶神塞特(Seth)所伤,后经治愈复原,从而有了月亮的阴晴圆缺,也使得左眼的符号被当作“治愈”的象征。渐渐的,荷鲁斯的右眼(日眼)因为与太阳的关系,也被称为“拉神(日神)之眼”;而左眼(月眼)则有成为“荷鲁斯之眼”专门所指的趋势。[13]

“盖尔·安德森猫”身上佩戴的“乌加特眼”护身符,刻画的正是右眼(日眼),也即“拉神之眼”。这与青铜猫前胸和额头同样标示日神信仰的“圣甲虫”(scarab)是相互呼应的。接下来,我们再来看看这两处“圣甲虫”装饰。

首先,在猫颈前所悬的“乌加特眼”护身银牌之下,是一只硕大的带翼“圣甲虫”(scarab)胸饰。“圣甲虫”的身体以及两侧张开的双翼以线刻的方式勾勒成形,循埃及传统展示为正顶视图;“圣甲虫”造型与象形文字中对应的符号“”并无二致,再次展示了埃及艺术“图文一体”的属性。[14]在“圣甲虫”身体上方,它以前足托起的,是一圈晶亮而滚圆的日轮;日轮以埃及独有的“沉浮雕”(sunk-relief)方式塑形,轮廓线以内营造球状突起效果并鎏以银粉,视觉效果极为亮眼。

在埃及文明中大名鼎鼎的所谓“圣甲虫”,是凯布利(Khepri)的象征。凯布利是一位长着甲虫脸的神,他是太阳神拉(Ra)的三个主要化身之一,其名字ḫprj来源于动词ḫpr,意为“诞生”。由其形象不难看出,凯布利的本体就是我们通常所说的蜣螂,俗称“屎壳郎”。这种虫子在埃及炎热干燥的沙漠地带极为常见。在埃及人独特而诡谲的想象中,屎壳郎滚粪球、抱卵新生的行为,像极了每天清晨打破黑暗,焕然重生的日轮;而虫体滚动粪球的方式,与太阳神托举日轮滑过天空的方式是一致的,因而埃及人以圣甲虫来象征早上初升的太阳(图18)。[15]

在埃及文明中大名鼎鼎的所谓“圣甲虫”,是凯布利(Khepri)的象征。凯布利是一位长着甲虫脸的神,他是太阳神拉(Ra)的三个主要化身之一,其名字ḫprj来源于动词ḫpr,意为“诞生”。由其形象不难看出,凯布利的本体就是我们通常所说的蜣螂,俗称“屎壳郎”。这种虫子在埃及炎热干燥的沙漠地带极为常见。在埃及人独特而诡谲的想象中,屎壳郎滚粪球、抱卵新生的行为,像极了每天清晨打破黑暗,焕然重生的日轮;而虫体滚动粪球的方式,与太阳神托举日轮滑过天空的方式是一致的,因而埃及人以圣甲虫来象征早上初升的太阳(图18)。[15]

与“乌加特眼”一样,古代埃及文明中源远流长的日神信仰,使得象征太阳神的“圣甲虫”成为最受埃及人欢迎的护身符图案之一。“圣甲虫”母题在“”符号的基础之上,可以有许多变体,诸如带翼的、无翼的、有日轮的、无日轮的……不过无论怎么变,它作为日神的化身,蓄力往复、助佑新生的寓意是常在的。“盖尔·安德森猫”胸前佩戴的这块“圣甲虫”胸饰,在此类护身符中,算是相对复杂的一款,在形式与时期上与德国柏林新馆(Neues Museum)收藏的一件同样来自于晚期埃及的鎏金彩陶带翼圣甲虫(图19)较为接近;而新王国18王朝法老图坦卡蒙墓出土的一件极其精美的圣甲虫胸牌(图20),则可以看作是同类型配饰的升级版本。

与“乌加特眼”一样,古代埃及文明中源远流长的日神信仰,使得象征太阳神的“圣甲虫”成为最受埃及人欢迎的护身符图案之一。“圣甲虫”母题在“”符号的基础之上,可以有许多变体,诸如带翼的、无翼的、有日轮的、无日轮的……不过无论怎么变,它作为日神的化身,蓄力往复、助佑新生的寓意是常在的。“盖尔·安德森猫”胸前佩戴的这块“圣甲虫”胸饰,在此类护身符中,算是相对复杂的一款,在形式与时期上与德国柏林新馆(Neues Museum)收藏的一件同样来自于晚期埃及的鎏金彩陶带翼圣甲虫(图19)较为接近;而新王国18王朝法老图坦卡蒙墓出土的一件极其精美的圣甲虫胸牌(图20),则可以看作是同类型配饰的升级版本。

此外,“盖尔·安德森猫”的前额顶上,还有一处凸起的小装饰,也是一只“圣甲虫”,不过无翼也无日轮。这种额顶的简易版“圣甲虫”装饰,似乎在同类的“”型猫雕像中比较普遍,之前提到过的卢浮宫收藏的青铜猫头顶上就有此符号的线刻(图12),美国纽约布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum)收藏的一件托勒密至罗马时期(公元前305年-公元100年)的木质猫雕像,头顶特别镶嵌了一枚青金石“圣甲虫”(图21)。

此外,“盖尔·安德森猫”的前额顶上,还有一处凸起的小装饰,也是一只“圣甲虫”,不过无翼也无日轮。这种额顶的简易版“圣甲虫”装饰,似乎在同类的“”型猫雕像中比较普遍,之前提到过的卢浮宫收藏的青铜猫头顶上就有此符号的线刻(图12),美国纽约布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum)收藏的一件托勒密至罗马时期(公元前305年-公元100年)的木质猫雕像,头顶特别镶嵌了一枚青金石“圣甲虫”(图21)。

在埃及人的信仰体系中,猫与日神崇拜密切相关;在猫的形象符号()上叠加象征太阳的“日眼”()与“圣甲虫”()符号,标示了猫在埃及信仰体系中的基本站位,大致相当于给它贴了个“日神所属”的标签,为其“神猫”的身份盖章认证(图22)。

这只“神猫”,在古代埃及,被称为贝斯泰特(Bastet),也即大名鼎鼎的“猫女神”。公元前五世纪,希腊历史学家希罗多德游历到埃及,在猫女神的圣地布巴斯提斯(Bubastis)目睹七十万民众共庆贝斯泰特节,曾经震惊不已;[16]两千五百年后,今天的我们在分散于世界各大博物馆的埃及文物里,看到数不清的“神猫”收藏,心中想必也忍不住好奇——埃及人为什么会奉猫为神?“埃及猫”的神圣属性来自哪里,又去向何方?想要透过“盖尔·安德森猫”与埃及文明“对话”,须得就这些问题进一步探究方得。

这只“神猫”,在古代埃及,被称为贝斯泰特(Bastet),也即大名鼎鼎的“猫女神”。公元前五世纪,希腊历史学家希罗多德游历到埃及,在猫女神的圣地布巴斯提斯(Bubastis)目睹七十万民众共庆贝斯泰特节,曾经震惊不已;[16]两千五百年后,今天的我们在分散于世界各大博物馆的埃及文物里,看到数不清的“神猫”收藏,心中想必也忍不住好奇——埃及人为什么会奉猫为神?“埃及猫”的神圣属性来自哪里,又去向何方?想要透过“盖尔·安德森猫”与埃及文明“对话”,须得就这些问题进一步探究方得。

在接下来的“驯养与信仰”这部分内容中,我将就自然界中的猫逐步走进埃及人世俗生活与精神世界的过程稍作梳理,并对之前遗留的一个小问题,也即猫神信仰与日神崇拜之间的具体关联专做论述。

[1] 本文中涉及到的埃及历史分期与年代表,均以Ian Shaw所编《牛津古代埃及史》为准,参见:Ian Shaw ed, TheOxford History of Ancient Egypt (Oxford: Oxford University Press, 2000).

[2] 详见大英博物馆官方关于这件明星展品的介绍专册:Neal Spencer, The Gayer-Anderson Cat (London: British Museum, 2007).

[3] 关于收藏家盖尔·安德森的生平,以及包括这件青铜猫在内的私人藏品入藏大英博物馆的过程,可参考:Louise Foxcroft, Gayer-Anderson: The Life and Afterlife of the Irish Pasha (Cairo: The American University in Cairo Press, 2016).

[4] 关于埃及艺术的“符号性”解读,可参考:Richard H. Wilkinson, Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture (London: Thames and Hudson, 1992).

[5] (瑞士)费尔迪南·德·索绪尔著《普通语言学教程》,高名凯译,岑麒祥、叶蜚声校注(北京:商务印书馆,1999年版),第102页》.

[6] Dorothea Arnold, "Wildcat," The Metropolitan Museum of Art Bulletin 52: An Egyptian Bestiary, no. 4 (1995)。

[7]例如大英博物馆涅伽达I期(约公元前4000年-前3500年)的随葬骨人小像(馆藏号EA32141),眼部就有青金石镶嵌,是这类“点睛”传统在埃及已知的最早案例之一(此处感谢英国伦敦大学学院考古学系田天博士提示)。

[8] 关于古代近东以“黄金”与“青金”相搭配传达“神性”意义的物质文化传统的探究,可参考作者之前的一篇小文:《神采幽深:青金石在古代美索不达米亚使用的历史及文化探源》,载《器服物配好无疆:东西文明交汇的阿富汗国家宝藏》,清华大学艺术博物馆编,上海书画出版社2019年5月版,第217-234页。

[9] Mieke Bal, "Sticky Images: The Foreshortening of Time in an Art of Duration," in Time and the Image, ed. Carolyn Bailey Gill (Manchester, England; New York: Manchester University Press; St. Martin's Press, 2000).

[10] Edward Brovarski, "Old Kingdom Beaded Collars," in Ancient Egypt, the Aegean, and the near East: Studies in Honour of Martha Rhoads Bell, ed. Jacke Phillips (San Antonio: Van Siclen Books, 1997).

[11] 有学者认为,耳环与鼻环可能并不是青铜猫雕塑原来有的,而是收藏者盖尔·安德森自己添加加上去的,具体为何,现已难于考证;不过,类似的猫的耳鼻装饰在埃及出土的青铜猫上并不罕见,在古埃及描绘家养猫的壁画中也有出现(见后图#),因此可以视为埃及猫的形象范式的一部分。

[12] 开罗埃及博物馆收藏的一套托勒密时期的纯金项饰,上面包含了两枚以类似方式打造的“乌加特眼”饰牌。详见:Alessandro Bongioanni and Maria Sole croce, The Illustrated Guide to the Egyptian Museum in Cairo, Cultural Travel Guides (Vercelli: White Star, 2003), 308.

[13] Wilkinson, 43.

[14] Ibid., 113.

[15] Richard H. Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt (New York: Thames & Hudson, 2003), 230-33.

[16](古希腊)希罗多德:《历史》,王以铸译(北京:商务印书馆,1997年),上册,第136-137页。