线上雅集

中国文人素来有雅集的传统,文研院也自成立之初便推出“静园雅集”系列学术活动,邀请海内外学者畅叙诗词书画、图像与音乐、戏剧与电影等等,不仅丰富了我们对于学术的理解与认识,也为文研院的学术活动增添了别样的意趣。在疫情防控的特殊时期里,宅居在家,“雅兴”依然。虽暂时无法相聚于静园,文研院特开设“线上雅集”栏目,借助文化与艺术的渗透力量,带领大家一起“云游”于古今中西,追寻故事背后的故事,品味学术以外的学术,收获欣然自足的乐趣。

今天,我们推送《塔缪的理想——“云养”一只埃及猫》系列的第二期《驯养与信仰·上篇》,撰稿人为北京大学艺术学院贾妍老师。疫情期间,贾妍老师撰写了多篇精彩纷呈的文章,从多重侧面,立体展现“猫”这一古埃及艺术中深受喜爱的“萌宠”,将人与猫之间自古以来密切互动的故事娓娓道来。让我们继续跟随贾妍老师,共同去完成“云养”一只埃及猫的理想。

贾妍老师曾担任文研院未名学者讲座主讲人,并受邀主讲“文明之间”系列讲座,同时也是“传承:我们的北大学缘”活动主讲人之一。感谢贾妍老师授权发布。

驯养与信仰 · 上篇

从“在林间”到“在人间”

前面用了一个章节的篇幅,以大英博物馆收藏的“盖尔·安德森猫”为入手点,探讨了一个在埃及延续了三千年的猫造型范式。从这件经典作品中不难看出,埃及人怎样毫不掩饰的向猫奉献虔诚之心,将宠爱上升到精神和艺术的层面,并将之与信仰相连。

由此便引出一个自然而然的问题:古埃及人为何如此爱猫?或许对于生活在现代的我们来说,这只是带孩子逛宠物店之前一个例行公事的提问,可是对于生活在五千年前的埃及人来讲,这却构成了一个必须直面自然与内心的严肃而实际的选择,一个需要在世俗生活与精神世界两个层面付诸实践的承诺——一方面,要将四野逡巡的野猫召到家宅之内,调教为可以“缱绻依人”的“狸奴”,来做它们的主人;另一方面,则要在世间千万只或在野、或在堂的猫咪之上抽象出一个精神领袖,将其捧上神坛,并以之为“主人”——前者我们谓之为“驯养”,后者奉之为“信仰”,然而二者之间是怎样的因果关系,恐怕并不容易说清楚。

我们先来说“驯养”的问题。

古埃及人是最早尝试驯养猫的民族之一,这个并无太多疑问。[1] 现有的证据表明,大约在公元前3700年上下,古埃及人已经开始驯养小型猫科动物,特别是体型轻盈,性情也较为平和的“非洲野猫”(图3右)。[2] 不过究竟这一驯化的过程是在何时完成的,很难准确考证。一些考古及古生物学家将后期埃及(公元前664-前332年)的猫木乃伊进行群体基因检测后发现,这个时期的埃及猫已经具有了现代中东地区“家猫”的典型特征,而其基因的线性起源可以追溯到前王朝和早王朝时期。[3] 当然,基因上的可能性还须得到考古证据的支持,就现有的发现来看,公元前2500年以前的埃及遗存中极少能找到猫的影子,应该表明彼时的埃及猫还没有达到可以与人和谐共居的程度,它们在埃及人世俗和信仰生活中的作用也远没有之后的三千年那么突出。

新王国开始(公元前1550年)以前,关于埃及猫的文献材料少之又少,所以要考证这一物种的驯化过程,主要还是要依赖考古及图像证据。猫最早出现在埃及艺术中,应该在古王国中后期。从第五王朝(公元前2494-前2345年)起,视觉材料中可见零星猫的形象。美国纽约大都会博物馆所藏的一件可能原属于第六王朝(约公元前2345–前2181年)的浮雕残片(图1、2),是猫在埃及的文物遗存中留下的最早的印迹之一。在浮雕残片上部,三只大体上呈“”型范式左向蹲坐的猫,以“品”字结构堆列于残片一角。

牛津大学埃及学家马莱克教授(Jaromír Málek)在1993年出版的专著《古代埃及的猫》一书中已经关注到了这块浮雕。按照马莱克的解释,猫的形象在这里是象形文字铭文的一部分,三猫叠写表示复数,与其他符号连起来,一并读作“猫城之主”("Lord of Cats' Town")。这个头衔应该是用以标注画面上主要人物,也即猫下方那位可能是男性神祇的人物身份。不过这位神祇究竟为谁,所谓“猫城”所指何在,今皆已不得而知。[4] 如果接受马莱克的观点,那此处出现的三只猫不仅是埃及猫最早的图像证据之一,也是他们在象形文字中最早的出处所在。

顺着“驯养”的话题,这块古王国浮雕残片引起我格外关注的细节,在于三只猫的颈间似乎隐隐可见“项圈”的痕迹(图3)。事实上,林瑟利(V. Linseele)等人关于“猫在埃及的早期驯化证据”一文中也提及,在萨卡拉(Saqqara)发掘的一处比这更早的,来自第五王朝的墓室壁画中,也有一处描绘了一只戴着项圈的猫。[5] 这种人为添加的饰物,在一定程度上显示了人对猫的所有权以及控制力,或可作为“驯养”的旁证。不过整体来看,古王国时期与猫相关的材料还是太稀少零散,很难就一两个例子对这个时期埃及人驯养猫的范围和程度作出准确推断。

进入中王国以后,猫在埃及的文献和文物中出现的频率明显增加,不过“野性”难掩。前一章讨论过的一件来自中王国第十二王朝早期的“”型石罐猫(上期推送图9),就是其中非常引人注目的作品。纽约大都会博物馆在官方刊发的文物图录中,将“野猫”直接列为这只石罐猫的条目名,[6] 可能是因为无论从猫的体态还是神态来看,它都显出十足桀獗未训的模样,与新王国以后常见的“家猫”形象相去甚远。和石罐猫在时期和形象上极为相近的,还有一只来自本尼哈桑(Beni Hasan)洪努霍太普二世(Khnumhotep II)墓壁画中的猫。这只猫通体呈沙粽色,尾巴和前足有黑色条纹,头颈短小,四肢强劲,身型精干修长,在现代“非洲野猫”(学名Felis silvestris libyca)的体貌中仍能找到它的影子。[7]

进入中王国以后,猫在埃及的文献和文物中出现的频率明显增加,不过“野性”难掩。前一章讨论过的一件来自中王国第十二王朝早期的“”型石罐猫(上期推送图9),就是其中非常引人注目的作品。纽约大都会博物馆在官方刊发的文物图录中,将“野猫”直接列为这只石罐猫的条目名,[6] 可能是因为无论从猫的体态还是神态来看,它都显出十足桀獗未训的模样,与新王国以后常见的“家猫”形象相去甚远。和石罐猫在时期和形象上极为相近的,还有一只来自本尼哈桑(Beni Hasan)洪努霍太普二世(Khnumhotep II)墓壁画中的猫。这只猫通体呈沙粽色,尾巴和前足有黑色条纹,头颈短小,四肢强劲,身型精干修长,在现代“非洲野猫”(学名Felis silvestris libyca)的体貌中仍能找到它的影子。[7]

洪努霍太普二世是十二王朝中期的一位贵族出身的地方大员,生活在公元前1900年前后,他的墓是现存埃及中王国时期保存最完好的墓葬之一。与同时代的贵族墓葬类似,洪努霍太普二世墓为依山凿穴而建的“石墓”,墓室分内外两间,皆以精美的壁画装饰。这只猫出现在外室东壁南侧一组捕鱼图里(图4)。东壁是系连外室与内室的通道所在(图5),以门相隔,两侧墙面壁画呈南渔北猎的对称布局;小猫藏身在南侧近门处一丛茂密的纸草花间,不仔细看很难发现。在猫身前方的沼荡里,隐着几个鸟巢,里面有幼鸟和鸟蛋,它们应该是小猫捕食的目标所在。

洪努霍太普二世是十二王朝中期的一位贵族出身的地方大员,生活在公元前1900年前后,他的墓是现存埃及中王国时期保存最完好的墓葬之一。与同时代的贵族墓葬类似,洪努霍太普二世墓为依山凿穴而建的“石墓”,墓室分内外两间,皆以精美的壁画装饰。这只猫出现在外室东壁南侧一组捕鱼图里(图4)。东壁是系连外室与内室的通道所在(图5),以门相隔,两侧墙面壁画呈南渔北猎的对称布局;小猫藏身在南侧近门处一丛茂密的纸草花间,不仔细看很难发现。在猫身前方的沼荡里,隐着几个鸟巢,里面有幼鸟和鸟蛋,它们应该是小猫捕食的目标所在。

渔猎场景是自古王国晚期以降埃及贵族精英阶层十分喜爱的一个墓室装饰主题,体现了人在和谐的“世界秩序”(maat)中的位置及作用,也象征了古埃及崇尚的“大道自然”。[8] 在洪努霍太普二世的这幅捕鱼图里,尽管人和猫共处于同一个场景之中,但小舟上叉鱼的人与沼丛间捕鸟的猫各行其是,两者之间没有任何可见的互动,抑或可察的情感系联。就此图来看,这里的猫显然尚被归于“自然”世界一边的,与墓主个别的“人生”关系尚远;但猫的出现足以说明它已成为埃及人对自然认知的一个重要部分。

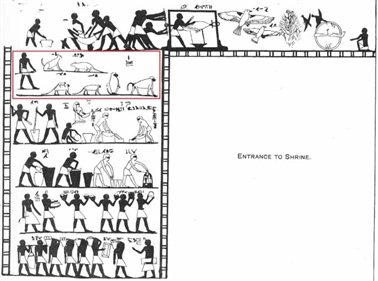

中王国为数不多的猫图像中,就猫与人之间的关系可以提供进一步阐释空间的,还有一幅同样来自本尼哈桑的稍早时期墓葬壁画,墓主人名为巴凯特三世(Baket III),与洪努霍太普二世一样,也是当地的一位高官贵族。巴凯特三世的墓中有一处壁画捕捉到了一只带有些许“家养”属性的猫。这只猫现身于墓外室南壁东侧一个分层构图的场景中(图6),画面以水平图像带铺陈,描绘了备食、酿酒、捕鸟等日常生活行为。

中王国为数不多的猫图像中,就猫与人之间的关系可以提供进一步阐释空间的,还有一幅同样来自本尼哈桑的稍早时期墓葬壁画,墓主人名为巴凯特三世(Baket III),与洪努霍太普二世一样,也是当地的一位高官贵族。巴凯特三世的墓中有一处壁画捕捉到了一只带有些许“家养”属性的猫。这只猫现身于墓外室南壁东侧一个分层构图的场景中(图6),画面以水平图像带铺陈,描绘了备食、酿酒、捕鸟等日常生活行为。

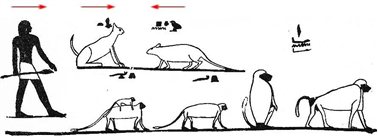

猫的形象出现在门道入口左侧下数第五层图像带(图7),大体仍以“”型范式呈现,不过猫尾竖立,前足突进,有伺机而动之势,与洪努霍太普二世墓里的猫在姿态上十分肖似。猫的头侧特别以“榜题”标注“mit”(图中写作),即埃及语“猫”(mjw)的阴性形式,表示画面中的是一只母猫。在猫的对面,与其处于同一水平线上,呈对峙状态的,是一只鼠(埃及语pnw,图中为变体)。[9] 这是现存的材料中,猫与鼠这对天敌第一次出现在同一画面里。相比于体态小巧精悍的猫,鼠的身形显得异常肥大,再三对照它上方的“榜题”,我才敢确认这确乎是一只“硕鼠”。在猫鼠下方以另一层水平线展开的,是一队五只或行或停的狒狒;而上下两组动物左侧,有一男性持杖而立,仿佛在“监管”动物的活动。

猫的形象出现在门道入口左侧下数第五层图像带(图7),大体仍以“”型范式呈现,不过猫尾竖立,前足突进,有伺机而动之势,与洪努霍太普二世墓里的猫在姿态上十分肖似。猫的头侧特别以“榜题”标注“mit”(图中写作),即埃及语“猫”(mjw)的阴性形式,表示画面中的是一只母猫。在猫的对面,与其处于同一水平线上,呈对峙状态的,是一只鼠(埃及语pnw,图中为变体)。[9] 这是现存的材料中,猫与鼠这对天敌第一次出现在同一画面里。相比于体态小巧精悍的猫,鼠的身形显得异常肥大,再三对照它上方的“榜题”,我才敢确认这确乎是一只“硕鼠”。在猫鼠下方以另一层水平线展开的,是一队五只或行或停的狒狒;而上下两组动物左侧,有一男性持杖而立,仿佛在“监管”动物的活动。

这条图带具体描绘的是什么事件,并不是很清楚,不过在整幅以日常生活主题为基调建构的画面中,图带里的动物显然以某种方式参与到了人的社会行为中,并具有了以文字专门标注身份的重要性。此处的猫是否经过“驯化”未可尽知,但是就视觉语言的传达来看,它已脱离了其野外生存的大环境,处在图带中最贴近人的位置,并顺循人的视线,专门与鼠相对而立,[10] 画面中“人→猫→←鼠”三者的站位、方向、与姿态很好的传达出猫在此处“为人御鼠”的作用,[11] 这至少是符合我们现代人对“家猫”基本职能的期待的。

新王国(公元前1550-前1069年)以后,猫的形象在艺术中出现得越来越多,展现的形貌也越发丰富多样起来。我们开始频繁看到出现在居室以内的猫,它们以前所未有的亲密程度与人接触,并呈现出准确无误的“宠物”特质,可以任由主人弄于膝头,藏于座下(图8),并由主人专门供应餐饭,修饰打扮。猫的存在是如此为埃及人所喜闻乐见,以至于生前死后都希望有它们的陪伴,“椅子下的猫”成为上至王室贵族,下到平民百姓墓室装饰中反复重现的图像母题(后文将做专论)。

新王国(公元前1550-前1069年)以后,猫的形象在艺术中出现得越来越多,展现的形貌也越发丰富多样起来。我们开始频繁看到出现在居室以内的猫,它们以前所未有的亲密程度与人接触,并呈现出准确无误的“宠物”特质,可以任由主人弄于膝头,藏于座下(图8),并由主人专门供应餐饭,修饰打扮。猫的存在是如此为埃及人所喜闻乐见,以至于生前死后都希望有它们的陪伴,“椅子下的猫”成为上至王室贵族,下到平民百姓墓室装饰中反复重现的图像母题(后文将做专论)。

与此同时,新王国时期已成寻常的“家猫”并未被局限于家宅之内,它们仍不时现身于户外场景之中,展现野性灵动的天性。于是就有了以下内巴蒙墓室壁画中“家猫捕禽”这样有趣又有爱的画面(图9),被艺术家捉于笔端,落于墙表,封存三千年后跳脱于世,成为古埃及绘画中最为人所爱的“经典名场面”之一。

与此同时,新王国时期已成寻常的“家猫”并未被局限于家宅之内,它们仍不时现身于户外场景之中,展现野性灵动的天性。于是就有了以下内巴蒙墓室壁画中“家猫捕禽”这样有趣又有爱的画面(图9),被艺术家捉于笔端,落于墙表,封存三千年后跳脱于世,成为古埃及绘画中最为人所爱的“经典名场面”之一。

内巴蒙(Nebamun)生活在十八王朝中期(约公元前1350年前后),是底比斯(Thebes)的一位“书吏与记粮官”,算是个地方中层官吏。[12] 他的墓位于底比斯西岸(具体方位已佚),1820年被一位希腊探险者偶然发现;后者将墙面装饰的壁画分片凿下,其中主要部分被大英博物馆收购。内巴蒙墓室壁画包括花园、宴饮、捕禽、牧牛、放鹅等共十一个著名场景,题材丰富,技巧精湛,在现存于世的埃及壁画中属于不可多得的精品。

内巴蒙捕禽图描绘了内巴蒙和他的妻儿乘小舟在沼丛间捕鸟的场景,可视为自古王国晚期以降埃及墓葬装饰中常见的“渔猎”主题的延续。猫的形象(图10)在画面中心人物内巴蒙身前,皮色棕黄,带虎皮横纹。小舟荡过沼丛,各色禽鸟齐飞。猫儿置身于小舟之上,正扬起头,飞身跳跃间前后足各擒住一只雀儿,口中还衔得一羽鸟翅,惊起身侧彩蝶翩翩;它目光上扬,昂然有得意之色,似在求寻主人的赞许。

内巴蒙捕禽图描绘了内巴蒙和他的妻儿乘小舟在沼丛间捕鸟的场景,可视为自古王国晚期以降埃及墓葬装饰中常见的“渔猎”主题的延续。猫的形象(图10)在画面中心人物内巴蒙身前,皮色棕黄,带虎皮横纹。小舟荡过沼丛,各色禽鸟齐飞。猫儿置身于小舟之上,正扬起头,飞身跳跃间前后足各擒住一只雀儿,口中还衔得一羽鸟翅,惊起身侧彩蝶翩翩;它目光上扬,昂然有得意之色,似在求寻主人的赞许。

如果和中王国洪努霍太普二世墓渔猎场景中的猫(图6、7)做个对比,内巴蒙捕禽图中的猫至少有三点突出的不同之处,显示了新王国时期埃及人与猫在“驯养”关系上的推进:其一,在形象塑造上,内巴蒙壁画中的猫完全放弃了之前刻板的“”型范式,形体呈S型打开,姿态自然舒展,又轻盈跳脱;同时,猫身上几乎已看不到“野猫”的凶悍之势,却也全无“家猫”的依人之举,神态温和灵动,又恣意狡黠。

其二,在空间站位上,相比于中王国时期偏栖沼丛一隅,与人全无互动的冷脸猫,内巴蒙捕禽图中的猫已完全跃入画面中心。它置身舟内、处在主人公内巴蒙的正前方;猫的姿态、眼神等身体语言全面指向主人的同时,也与内巴蒙身后的妻子,腿间的女儿,形成一个环绕呼应式的布局——这是一个典型完满的“家庭空间”,与舟外和谐的“自然空间”两相交融,构成埃及人理想中秩序井然的世界,也成为他们来世期许中的象征性图景。从中王国到新王国,渔猎画面里的猫从小舟之外的“林间”,移步于小舟之内的“人间”,表明猫在此时已经完全走进、并真正融入了人的生活。

其三,在角色功能上,内巴蒙捕禽图中的猫,在进入“人的世界”同时,业已被埃及人纳入其图像象征体系中,使其发挥积极作用。渔猎场景代表了埃及人对和谐世界秩序的想象与建构;“捕鱼打鸟”的画面是对来世富足生活的向往,是也是对秩序战胜混乱的期待。猫在这样的场景中,是人嬉戏的伴侣,也是破乱的助力,在生活与信仰两端都扮演着重要的角色,在很大程度上起到了“秩序守护者”的象征性职能。联系墓葬壁画的语境,特别是考虑到猫在《亡灵书》中斩妖除恶的作用(后图),画面中猫的象征性语意就更为凸显。值得一提的是,大英博物馆的研究人员在勘测此壁画颜料用色时发现,猫的眼睛部分有金箔镶嵌残留,在整幅壁画中属唯一一处。[13] 此做法的用意,除了使得画面中的猫眼更富栩栩如生的光彩外,也有可能提示出猫与日神相关的神圣属性。

回顾古王国到新王国艺术中的猫,从一开始的一个存在性的符号,到后来与人为伴的爱宠,我们能够在零散的材料中清晰无误地找到这千余年的时间里,埃及猫一步步走近、再走进人的生活,并最终登堂入室,和人类开始“同居时代”的线索。这是一个堪称漫长的“驯养”过程,在生物学上,此过程一般以物种的最终“驯化”为结果,且须以基因线索为证据——而埃及猫究竟何时完成“驯化”的?这至今还是一个有很大争议空间的问题,有学者猜测新王国以后埃及的家猫已经大部分驯化完毕,也有学者认为驯化进程直到第二十一王朝以后才真正完成。[14]

在我看来,埃及猫“驯化”的时间点之所以难断,究其根本,在于埃及人从未将猫的“驯化”作为“驯养”它们的终极。换句话说,埃及人养猫,从一开始就不是以“驯化”为目标的;而反过来,猫之所以可以被人养,也不是以“驯化”为前提的。

首先,从猫的方面来说,在所有被人驯养的动物之中,猫是最特别的。近期美国《国家地理杂志》发表的一篇关于猫的DNA比较研究表明,所谓“家猫”,在基因组成方面和“野猫”的差异其实微乎其微。也就是说人在驯养猫的过程中,几乎不需要参与其后代繁育来帮助它们作出基因上的改变,只需要配合其饮食和生活方式的调整。这样看来,“家猫”进化的过程更像是“自主选择、自我驯化”的结果。[15] 在这个意义上,人和猫的关系,更像是一种契约关系,涉及到人与猫在互惠互爱的前提下,各自生活习性的自主磨合与改变,与婚姻或可一比。我想这也解释了一些猫奴朋友常说的养猫就像娶老婆的道理。

另外,从人的方面来讲,猫本身的野性与灵性一直是埃及人最为喜欢和欣赏的特质,是而在驯养猫的过程中非但不着意改变,甚至有意保护这些特质。很多证据表明,埃及人一直到很晚,都还是家猫与野猫参杂混养,他们也并未对两者进行着意区分。直接体现在埃及语里作为动物的猫只有一种称呼,叫做“缪”(mjw,读音miu,象形文字写作),字面上意思就是“喵喵叫的它”,这与拥有多个种类区分性称呼的“狗”形成了鲜明的对比。[16] 埃及人对猫“野性”的尊重,投射在神话中,就是猫被持续塑造为可以驱邪祟、战恶魔的保护性形象;反映在艺术里,则是始终未放弃将猫“郊野捕手”的一面呈现出来。

另外,从人的方面来讲,猫本身的野性与灵性一直是埃及人最为喜欢和欣赏的特质,是而在驯养猫的过程中非但不着意改变,甚至有意保护这些特质。很多证据表明,埃及人一直到很晚,都还是家猫与野猫参杂混养,他们也并未对两者进行着意区分。直接体现在埃及语里作为动物的猫只有一种称呼,叫做“缪”(mjw,读音miu,象形文字写作),字面上意思就是“喵喵叫的它”,这与拥有多个种类区分性称呼的“狗”形成了鲜明的对比。[16] 埃及人对猫“野性”的尊重,投射在神话中,就是猫被持续塑造为可以驱邪祟、战恶魔的保护性形象;反映在艺术里,则是始终未放弃将猫“郊野捕手”的一面呈现出来。

是以古代埃及的猫在形象、性格、基因中,自始至终都保持了一些“野性未驯”的因素,即便是新王国以后的艺术中见到的确定无疑的家养猫咪,也往往仍带有点儿警醒桀骜的神色,很难见到它们全然乖顺的模样。这种游走于宅野之间,“可盐可甜”,不倚于人的做派和气质,在某种程度上构成了埃及猫的独特品貌,一直到后期埃及的艺术中还能够见到。

去年夏天带学生游访意国期间,在梵蒂冈埃及格里高利博物馆(Museo Gregoriano Egizio, Vatican)看到一块大约公元前七世纪时期的浮雕残片(图11),上面刻画了一只小猫和两只斑獛在丛野花间觅食捕鸟,这应该是从早期渔猎主题中分离出来的场景。小猫顺着纸草花藤,悄悄迫近眼前的猎物,嘴角分明带着点儿调皮的笑意(图12)——而它究竟是“家猫”还是“野猫”?恐怕埃及人自己也弄不清楚,还好他们对此并不在意。

去年夏天带学生游访意国期间,在梵蒂冈埃及格里高利博物馆(Museo Gregoriano Egizio, Vatican)看到一块大约公元前七世纪时期的浮雕残片(图11),上面刻画了一只小猫和两只斑獛在丛野花间觅食捕鸟,这应该是从早期渔猎主题中分离出来的场景。小猫顺着纸草花藤,悄悄迫近眼前的猎物,嘴角分明带着点儿调皮的笑意(图12)——而它究竟是“家猫”还是“野猫”?恐怕埃及人自己也弄不清楚,还好他们对此并不在意。

注释

[1] 其实就在十几年前,这个事实判断句的后面还不需要添上“之一”两个字,但是近年来随着考古发掘和古生物基因学研究的推进,科学家们在新时期时代的塞浦路斯(Cyprus)地区发现了距今9500年的人猫合葬墓,于是将人类开始驯养猫的可能起点进一步向前推进,也给埃及人“最早驯养猫的民族”这一头衔增添了可以商榷的余地。参见:J. D. Vigne et al., "Early Taming of the Cat in Cyprus," Science (Washington) 304, no. 5668 (2004): 259.

[2] V. Linseele, W. Van Neer, and S. Hendrickx, "Evidence for Early Cat Taming in Egypt," Journal of Archaeological Science 34, no. 12 (2007): 2081-90. 作者认为相较于新石器时代的塞浦路斯(公元前7500年)发现的考古证据,上埃及的希拉孔波利斯(Hierakonpolis)的一个前王朝墓葬中发现的小型猫科动物,从骨骼检测推断其被埋葬前已被圈养至少4-6周,因而作为早期人类驯化猫的证据可能更令人信服。

[3] Jennifer D. Kurushima et al., "Cats of the Pharaohs: Genetic Comparison of Egyptian Cat Mummies to Their Feline Contemporaries," Journal of Archaeological Science 39, no. 10 (2012): 3217-23.

[4] Jaromír Málek, The Cat in Ancient Egypt (London: British Museum Press for the Trustees of the British Museum, 1993), 45-47.

[5] V. Linseele, W. Van Neer, and S. Hendrickx, "Evidence for Early Cat Taming in Egypt," Journal of Archaeological Science 34, no. 12 (2007), p. 2081.

[6] Dorothea Arnold, "Wildca," The Metropolitan Museum of Art Bulletin 52: An Egyptian Bestiary (1995), no. 17.

[7] 马莱克认为尽管此猫在体态上与非洲野猫更接近,但是从其所处的沼泽地貌来看,这也有可能是埃及原生的另一个野猫品种,即“沼泽丛林猫”(Felis chaus)。参见:Málek, 41.

[8] 关于洪努霍太普墓中捕鱼场景的具体分析,参见:Janice Kamrin, The Cosmos of Khnumhotep Ii at Beni Hasan (New York: Kegan Paul International, 1999), 110-15.

[9] Rainer Hannig, Die Sprache Der Pharaonen : Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 V. Chr.), Kulturgeschichte Der Antiken Welt (Mainz: Philipp von Zabern, 1995), 343.

[10] 此外注意图中“猫”与“鼠”这两个象形文字的读序,亦与各自标注的动物的朝向一致,也就是说连文字榜题都是“猫鼠对峙”的格局。

[11] 另外,感谢伦敦大学学院考古系田天博士提点,此处或可作为猫、鼠与人关系旁证的是,猫下方有象形文字hr=f.t,鼠下方有象形文字hr=f,性数一致,都表示“它的”;此处的所有格如果与上面的猫、鼠相连,有“他的猫”、“他的鼠”之意;当然,此处所有格与下面的狒狒(象形文字jana)相连亦有可能。

[12] R. B. Parkinson, The Painted Tomb-Chapel of Nebamun, Masterpieces of Ancient Egyptian Art in the British Museum (London: British Museum Press, 2008), 39.

[13] Andrew Middleton et al., The Nebamun Wall Paintings: Conservation, Scientific Analysis and Display at the British Museum (London: Archetype Publications : In association with the British Museum, 2008), 38.

[14] 关于猫的“驯化史”,另可参考:James A. Serpell, "Domestication and History of the Cat," in The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour, ed. Dennis C. Turner and P. P. G. Bateson (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 177-92.

[15] https://www.nationalgeographic.com/news/2017/06/domesticated-cats-dna-genetics-pets-science/

[16] Jaromír Málek, The Cat in Ancient Egypt (London: British Museum Press for the Trustees of the British Museum, 1993), 25-26.