为展示20世纪学人在时代变迁中追求真理、潜心为学的学术人生,激励后人,中国文化书院发起设立“汤一介当代学人讲座”。2023年11月12日下午,“汤一介当代学人讲座”系列第三讲在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“梁漱溟的思想与精神世界”。深圳大学国学院、哲学系教授景海峰主讲,北京大学哲学系教授王守常主持,北京大学哲学系教授干春松评议,北京大学副教务长、光华管理学院教授姜国华与文研院院长、北京大学哲学系教授杨立华致辞。本次活动由中国文化书院与文研院共同主办。

景海峰老师首先介绍了梁漱溟先生的生平概况。梁漱溟是现代新儒家的早期代表人物之一,社会活动家,爱国民主人士,同时也是一位社会改造实践家。从思想方面来看,他经历了从西方功利主义到佛学、再到儒学的转变。景海峰老师指出,本次讲座将以梁漱溟的人生经历为线索,结合其生平著述,考察梁漱溟的思想与精神世界。

一、梁漱溟思想的形成与特点

景海峰老师认为,一个人的早年经历、家庭环境与教育背景等因素对其思想的形成有着重要影响。因此,在考察梁漱溟的思想与精神世界时,可以从上述几个方面切入。据《自述早年思想之再转再变》一文可知,梁漱溟早期的思想经历了功利主义、出世主义和由佛转儒三个阶段,而这三个阶段均与其人生际遇密切相关。

鸦片战争以后,中国面对西方的强力冲击节节败退,功利主义思想遂盛极一时。梁漱溟的父亲梁济受曾国藩、胡林翼用兵之后崇尚事功的风气之鼓荡,同样接近于功利主义,以“有用处”三字为标准来评价世间一切事。在家庭环境与时代思潮的共同影响下,梁漱溟自14岁开始即已立定了功利主义的处事思想,“以利害得失说明是非善恶”,认为人生就是去苦就乐、趋利避害而已。此外,梁漱溟早年在顺天中学堂就读时,也受到了许多有新思想的同学的影响,毕业后很早就投入改造社会的实践中去。在甄元熙的介绍下,他加入了京津同盟会;南北议和后,他又进入《民国报》做外勤记者。在担任记者期间,他接触到了社会上的各色人物,了解到当时国家的混乱状态,应该是深有感触的。

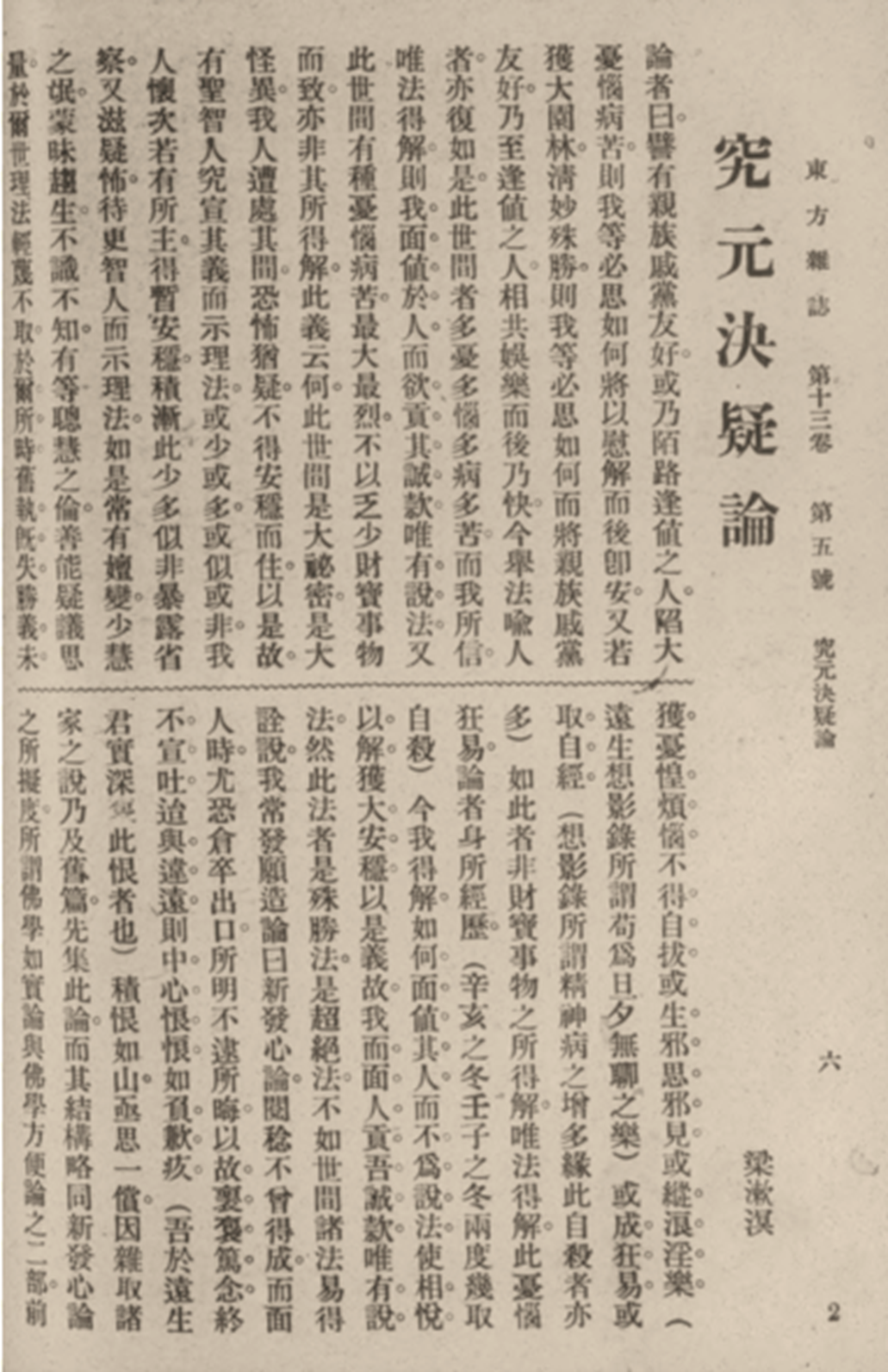

▴

梁漱溟家族旧影

民国虽然成立,国民预期的政治改造不仅没有如期达成,国内局势甚至还一年不如一年。在这种情况下,梁漱溟大为失望,遂从改造社会的工作中脱离出来,既不再参加同盟会改组之后的国民党,也不再继续担任《民国报》的记者,而是居家自学。梁漱溟在济世的愿望撞到民国初年的混乱政局后,只好以出世态度自处。随着政治理想的破灭,梁漱溟对佛教大感兴趣。从20岁开始,大约有6年时间,他对佛教的典籍下了很大的功夫,甚至一度抱有出家的念头。

在这一阶段,梁漱溟写出了对他一生影响至深的《究元决疑论》,并在1916年将其发表在《东方杂志》上。“究元”部分为“佛学如宝论”,“决疑”部分为“佛学方便论”。前者谈本体,即揭示佛法的根本。他一反清末学者为俗世功利目的,只关心佛学之实用的做法,而是探寻出世间法的高深理境。后者论人生,即以“究元”所得之真谛,来认识和指导现实的人生。这篇长文不仅代表了他早期的佛学思想,也为其重新入世提供了契机——正是因为此文,梁漱溟结识了一大批如林宰平、熊十力等学术界的朋友;也因为此文,梁漱溟得到了蔡元培的邀请,来到北大讲印度哲学。

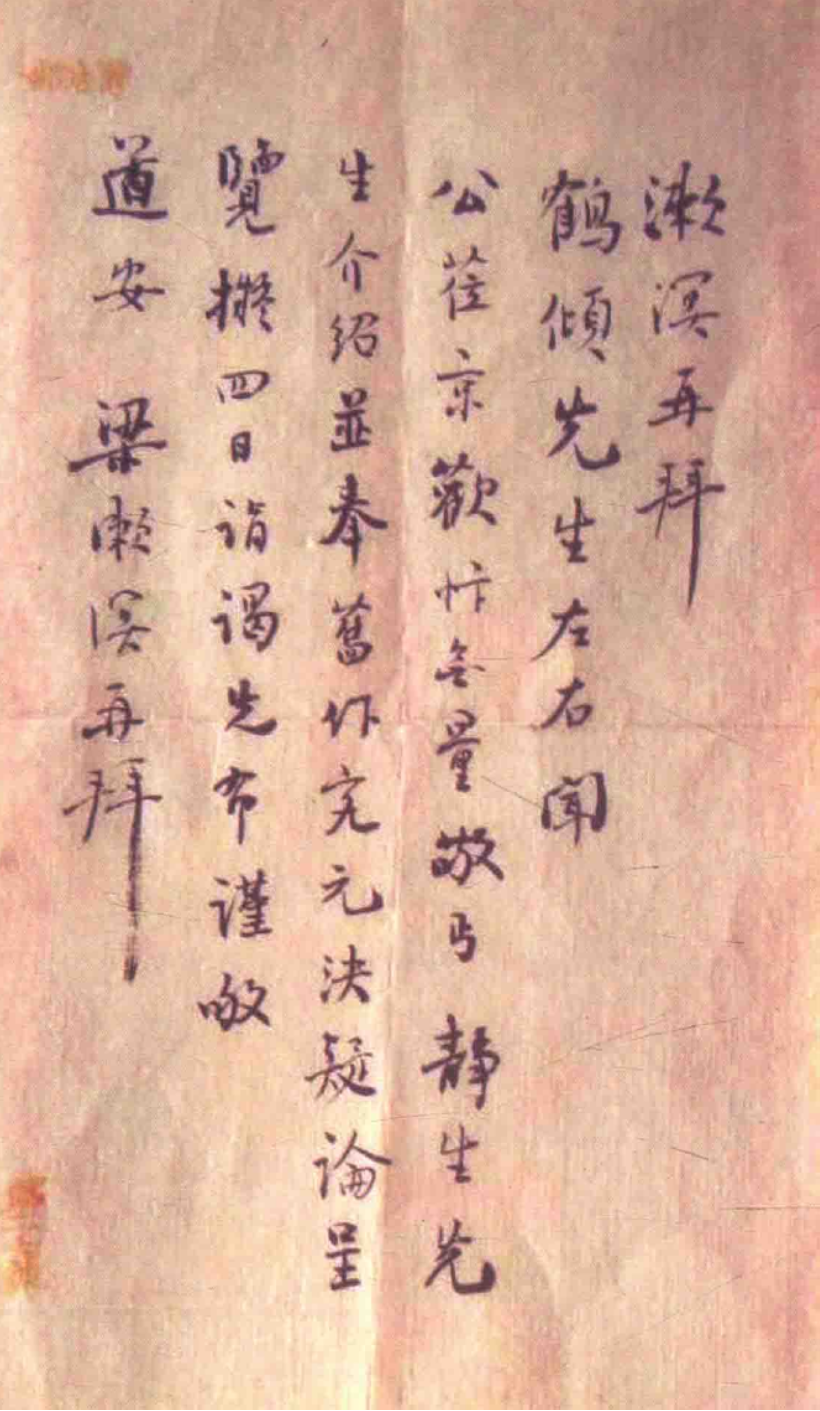

▴

梁漱溟《究元决疑论》

《东方杂志》1916年第13卷第5-7号

进入北大之后,梁漱溟渐渐属意于儒家思想。他在《东西文化及其哲学》中有言:

民国六年,蔡孑民先生约我到大学去讲印度哲学。我的意思不到大学则已,如果要到大学作学术方面的事情,就不能随便做个教师便了;一定要对于释迦、孔子两家的学术,至少负一个讲明的责任。所以我第一日到大学,就问蔡先生他们对于孔子持什么态度。蔡先生沉吟地答道:我们也不反对孔子。我说:我不仅是不反对而已,我此来除替释迦、孔子发挥外,更不作旁的事。

在北大的教席上,梁漱溟采取了一种与西方和日本的大学迥异的方式讲印度哲学,即以佛法兼及六宗哲学。梁漱溟强调了印度六派哲学的宗教性,认为应该从宗教的眼界与心态来求知印度哲学,宗教与哲学在印度是一而二、二而一的关系。与其他宗教相比,印度的宗教有三个显著的特点:一是在出世倾向上特别突出,二是“根本反对世间生活”,三是以哲学辩证所得之宇宙本体为其寄托与归宿。其《印度哲学概论》对佛学思想中的本体论问题做了反复申说,认为本体论是哲学的核心,也是东方哲学的精要处。

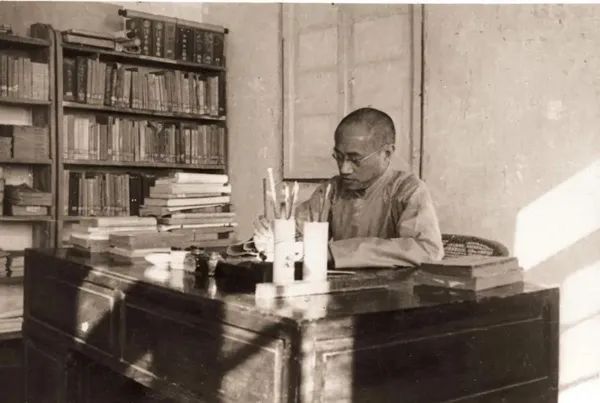

▴

梁漱溟致蔡元培信

1916年

抱着讲明东方古学的念头,又自认为肩负着昌明东方学术的责任,梁漱溟于1919年开始构思和写作《东西文化及其哲学》。他把这本书看作是自己“总爱关心种种问题,萦回胸抱地思求它”的现实关怀情感的复苏,这也是他由佛转儒的一个标志。景海峰老师指出,这一转变并不是简单的思想跳跃,而是伴随着精神世界的紧张的过程。

二、梁漱溟的文化观及实践活动

景海峰老师认为,梁漱溟进入北大后,既抱着阐明东方学术的抱负,就不会不受当时文化环境的影响。在北大这一新文化运动的主阵地,面对否定传统、全盘西化的主张,梁漱溟深切地感受到了“刀临头顶、火灼肌肤、呼吸之间就要身丧命倾”的严重威胁。因此,梁漱溟抱着一种强烈的使命感,以积极思考现实、回应时事的论战姿态,投入到了当时如火如荼的东西文化大讨论中。《东西文化及其哲学》因而是理解其文化观的重要渠道。

▴

梁漱溟著《东西文化及其哲学》

商务印书馆,1926年

梁漱溟认为,文化说到底就是“一个民族生活的样法”,可以分为三个层面来考察,即精神生活(宗教、哲学、科学、艺术等)、社会生活(人与他人之间的关系)和物质生活(饮食起居与对自然的利用),而生活就是“没尽的意欲”。景海峰老师指出,“意欲”这一用以理解文化的枢纽性概念,既受到了叔本华和柏格森等西哲思想的影响,又体现了佛学唯识论的要素,但更重要的是梁漱溟对这些思想资源的融合与改造。梁漱溟所讲的“意欲”最后落脚到一种生机勃勃的人类创造的活动当中,具有一种积极能动的文化建构地位。基于此,三种人生态度便造就了西、中、印三大文化路向,可以分别用“逐求”“郑重”“厌离”等关键词概括:

(一)本来的路向:就是奋力取得所要求的东西,设法满足他的要求;换一句话说就是奋斗的态度……。

(二)遇到问题不去要求解决,改造局面,就在这种境地上求我自己的满足。……他并不想奋斗的改造局面,而是回想的随遇而安。他所持应付问题的方法,只是自己意欲的调和罢了。

(三)……遇到问题他就想根本取消这种问题或要求。这时他既不象第一条路向的改造局面,也不象第二条路向的变更自己的意思,只想根本上将此问题取消。这也是应付困难的一个方法,但是最违背生活本性……。

那么,梁漱溟是如何看待这些文化之间的关系的?在西学东渐的大背景下,是时中国学界的思潮基底是进化论思想,即历史注定将从野蛮的东方进化到文明的西方,这也是当时中国的知识分子要求遵循进化的道路改造中国社会的思想动力。梁漱溟则以模式论看待世界诸文明,将中国文化、印度文化和西方文化视为不同的模式,它们不处于有既定序列的进化过程上。其中,中国文化在物质生活层面上讲求相对的富足而非无止境的追求,在社会生活层面上强调人文关系的调和而非冷冰冰的利益计算。梁漱溟的这一论述从生命的本源意义上肯定了中国文化的优势,使其能够与另外两种路向相提并论。

▴

1948年,梁漱溟在重庆撰写《中国文化要义》时留影

景海峰老师特别指出,这一现实层面的模式论可能同理想层面的位次顺序相异。从终极性上讲,印度文明应该是属于最高一层的,中、西、印文化依然有层次之高下。不过,梁漱溟清楚地表明,中国文化应该以区别态度对待另外两个文化:

第一,要排斥印度的态度,丝毫不能保留;

第二,对于西方文化是全盘承受,而根本改过,就是对其态度要改一改;

第三,批评的把中国原来态度重新拿出来。

也就是说,要解决中国当前面临的问题,决不能采取印度文化的态度,要走的是中西文化的调和之路。这就是梁漱溟的文化观。景海峰老师指出,梁漱溟的社会政治实践是基于这种文化观及其对中国社会问题的判断而发生的,认识和行动这两者具有高度的契合性。在梁漱溟看来,中国社会的特点是“伦理本位,职业分途”,中国乃一理性之国。正因为此,他的“乡建运动”与“奔走国事”才都是围绕培养中国人的新政治意识进行,而未采取革命的道路。

三、梁漱溟思想的定位

在回顾辨析了梁漱溟的思想变化与文化观之后,景海峰老师进而讨论究竟应该如何定位梁漱溟思想的问题,并认为可以从“儒佛之辩”出发,把握梁漱溟精神世界的丰富性,进而理解他思想中的“世间”和“出世间”这两个面向。

基于之前的梳理,景海峰老师认为,儒学在梁漱溟思想世界中毫无疑义是占据重要地位的。梁漱溟从佛转儒的改变当由三个原因促成:一是北大的客观环境。当时新派人物一味压低传统学问,梁漱溟身处其中而不得不用论辩的心态与之对抗;而在朋友间的志趣感染与精神提撕中,他对生活价值有了新的理解,生发出一种积极的入世态度。二是他父亲的影响。梁漱溟违逆父意,早有一种负疚感;父亲的自杀和殉道精神更给他以强烈的心灵震撼,由负疚而觉负罪。父辈对少辈的精神感召和无形传接,是促使梁漱溟思想转向的重要因素。三是他强烈的社会情怀。梁漱溟早年在外游历的过程中看到了种种悲惨的社会景象,于心不忍,遂有悲天悯人之情,博施济众之志。故一有机会,这一愿望便朗现出来,这使他将生命投注到了对社会的改造过程之中。

▴

梁漱溟之父梁济纪念碑

那么,又该如何理解梁漱溟晚年说的“其实我一直持的是佛家的思想”?景海峰老师认为,梁漱溟晚年的自白表明,他来到了一个新的层面,即在所谓世间和出世间之间,修正了他过去儒佛不能并立的认识,辩证地认识到二者的相依相成关系。梁漱溟此时认为,世间和出世间是现象和本体的关系,世间是现象,“生灭不住”;出世间是本体,“无生灭可言”。在这一理解之下,出世间就不再有他早期信奉的出世主义的意味,而是一种比世间更为真实的事,始终在世间之内。景海峰老师认为,儒佛之间的紧张与纠结,始终萦绕在梁漱溟心头,影响着他的运思与抉择。世间与出世间二者双轨并行,梁漱溟倚重何者,随外在情势而有变化。当社会和人生的关系较为条畅时,他对世间意义的把握更多地表现在有目标的自觉的行动之中;当面对社会显得无力无奈时,如何说明世间的意义便成为了他的主要关切。

就此而言,同一个世间对梁漱溟来说便有了双重意义,即解释的意义和改造的意义。解释的世间有多种可能性,可以设想和模型化,可以根植于人的理念;而可改造的世间只有一种可能性,那就是不以人的意志为转移的历史的既成事实。解释世间不得不考虑玄远的终极性问题,而改造世间所应对的主要是现实的社会运程。景海峰老师认为,把握好这两个层面,有助于我们理解梁漱溟思想的变与不变,有助于我们认识梁漱溟作为思想家和作为社会活动家的两个面向。因此,梁漱溟虽自认改造世间的活动失败了,却始终没有放弃在诠解方面的坚持,这也体现在他晚年认为儒家一定会复兴的信念上。

评议环节

▴

讲座现场

评议环节,干春松老师认为,本次讲座呈现的梁漱溟思想与精神世界的丰富性与复杂性,可以通过以下四对关系进行把握。首先是儒与佛之间,即出世与入世的关系。在许多近代的思想家身上,都可以看到佛教的影响,但这种影响并不一定将他们导向出世一途。思想家们特别吸收了佛家的“慈悲”观念,并将其与儒家的“不忍人之心”结合起来,反而形成了更加强烈的入世动力,乃至谭嗣同式的烈士精神。这一点在梁漱溟身上表现得尤为典型,这种信念鼓励着他投入社会服务的实践中,帮助他度过复杂的社会变化与精神困境。其次是中西与新旧的关系。梁漱溟到北大任教后,非常直接地受到新文化运动的影响。他并不赞同全盘西化,但与极端保守派也不相同。对待中西与新旧的问题,梁漱溟主张要破除这种非此即彼的二元论,这跟他的家学背景与新式学堂教育相关。

与此联系在一起的,是线性历史观与多元历史观的关系。梁漱溟认为中、西、印三种文化有着不同的路向,代表了三种生活的样法,也就是承认三者都具有合理性,这是一种多元的文明历史观。但与此同时,他又认为身心关系存在一个从西方式到中国式,最后到印度式的线性历史,即从西方文明代表的身对心的压制最后发展到印度文明代表的心对身的调节。最后是观念与实践的关系。梁漱溟的文化观同他的政治实践有着密切关系,前者是对“旧中国”的认识,被他归结为“伦理本位,职业分途”,因此建设“新中国”的事业,必须从培养中国人的新政治习惯入手。当乡村建设运动因战争等原因受阻后,他又转向政党建设,但始终没有偏离原初的目的。

最后,与会师生就梁漱溟思想研究的现实意义、印度哲学在当代哲学对话中的地位等议题进行交流。至此,本次讲座在热烈的气氛中结束。