2021年5月31日下午,“书志学和书籍史系列”系列讲座第17场在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“北平分店与出版大腕——汉籍书店文求堂的另一面”。文研院邀访学者、中国人民大学文学院教授吴真主讲,北京大学历史学系副研究馆员史睿主持。北京大学中文系教授潘建国、北京社会科学院文化研究所研究员陈言、北京大学中文系副教授陆胤出席并参与讨论。

文求堂是日本近代以来著名的汉籍书店,从1898年到1954年的半个多世纪中,一直在中日文化交流史中扮演着重要的角色。吴真老师首先介绍了文求堂创建发展的始末,其经营活动横跨了日本江户末期、明治时期、昭和时期以及战败以后的四个不同时代。 1861年创立之初,文求堂主营和、汉、洋各类书籍,初代经营者为田中治兵卫。1900年,文求堂迁址东京,成为当时东京第一家专营汉籍和中国书画的专业书店。

1861年创立之初,文求堂主营和、汉、洋各类书籍,初代经营者为田中治兵卫。1900年,文求堂迁址东京,成为当时东京第一家专营汉籍和中国书画的专业书店。

学界对文求堂的种种观察,建立在两份关键文献的基础之上:一是田中氏的三子田中壮吉编辑出版的《日中友好的“先驱者”:文求堂主人田中庆太郎》一书,收录了多篇回忆文章;其次是文物出版社所出《郭沫若致文求堂书简》。从这些文献出发,以往学者关注的重点自然在于与文求堂相关的人事交往。吴真老师指出,书志学和书籍史的视角同样重要。从书籍史角度切入,文求堂书店如同汉籍流通中的“水库”,其上游是众多私人藏家,文求堂从各处收集流散汉籍,重新编目、包装,再销售给下游的藏书机构和私人藏家。与此相关的主要文献是2011年出版的《文求堂书目》,其中包含了刘玉才老师和高田时雄老师从海内外访求整理的49种文求堂书目。除此之外,“人”的维度也不可或缺。田中庆太郎与其子田中乾郎堪称两代经商奇才,在时代的转折点中敏锐察觉商机,不断转变经营的重点。

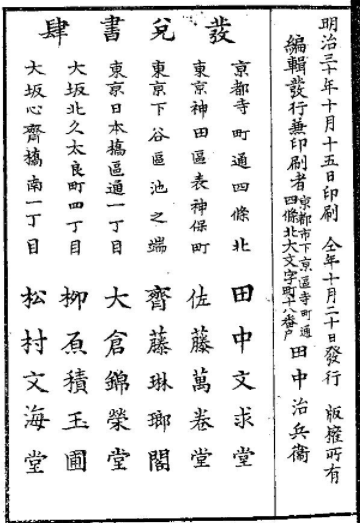

“京都时代”田中文求堂印刷发行的书籍

梳理研究思路后,吴真老师介绍了文求堂的汉籍输入、经营概况。1900年之前的“京都时代”,文求堂以制版印刷作为经营重点。1898年,田中庆太郎从京都前往东京外国语学校“清语科”(教授清末的官话,即北京话),两年后顺利毕业,又跟随老师河井荃庐前往上海拜见吴昌硕,1901年,又来到北京购买汉籍,通过邮政小包、船运等方式运回日本出售。1901年的《文求堂唐刻书目》中提到本店设在京都、支店则在东京,并且列出为顾客到中国寻书的服务。

梳理研究思路后,吴真老师介绍了文求堂的汉籍输入、经营概况。1900年之前的“京都时代”,文求堂以制版印刷作为经营重点。1898年,田中庆太郎从京都前往东京外国语学校“清语科”(教授清末的官话,即北京话),两年后顺利毕业,又跟随老师河井荃庐前往上海拜见吴昌硕,1901年,又来到北京购买汉籍,通过邮政小包、船运等方式运回日本出售。1901年的《文求堂唐刻书目》中提到本店设在京都、支店则在东京,并且列出为顾客到中国寻书的服务。

1909年,田中庆太郎在北京东单开设了办事处,隔月定期向日本寄送汉籍旧书。三年间,田中携妻子一直旅居北京,又适逢辛亥,趁机购入满清贵族散出书籍,斩获前所未有。

经过多年苦心经营,文求堂逐渐成为日本最大的汉籍书店,1923年关中大地震,本乡附近建筑全部被毁,文求堂也未能幸免。田中庆太郎因此决定建设防震的钢筋水泥建筑,这在当时的日本书店中堪称罕见。震后文求堂也开始转变经营重点,开始大量输入学术新书,迎合日本汉学界转型的风潮。1943年,田中庆太郎因身体原因退出经营,乾郎回到日本成为店主。1951、1953年,庆太郎与乾郎相继因肺癌去世,次年三月文求堂被迫闭店。

郁达夫(前左一)与田中家人的合影

后排男子为田中乾郎

1936年11月

第二部分,吴真老师着重介绍了文求堂第三代店主田中乾郎的人生道路。田中乾郎1910年出生在北京东单,在庆太郎所育三子中居长。吴真老师指出,庆太郎次子田中震二与郭沫若有师生之缘,更为中国学界所熟知,对于乾郎的研究相比较为薄弱。日本文献中有关乾郎的资料其实相当丰富。学者往往以为乾郎接手文求堂是震二早逝之下的无奈之选,但这并不符合日本人对长子继承制的传统认知。实际上,田中乾郎一开始就是庆太郎精心培养的接班人,少年即加入太平洋画会,进入画界核心,又跟随河井荃庐学习篆刻,此外还时时跟随文求堂来往的学人积累版本学知识,俨然是庆太郎的翻版。他在艺术、古籍方面的造诣颇高,颇有“中国贵公子”的风度。

1937年,田中乾郎经父亲安排前往中国熟悉汉籍事业,次年又携妻到北京进修商业事务,在鲍家街开设北平办事处。吴真老师考证认为,文求堂所处的街区当时环境优雅、与琉璃厂亦相距不远,正合于少主人熟悉北平的文化氛围。田中乾郎发回日本的系列通信中有对北平闲适生活的描述,也有关于文昌会馆古书拍卖的详细记载。由此切入,田中乾郎的经历也为我们研究沦陷区文人生活提供了一个独特的窗口。

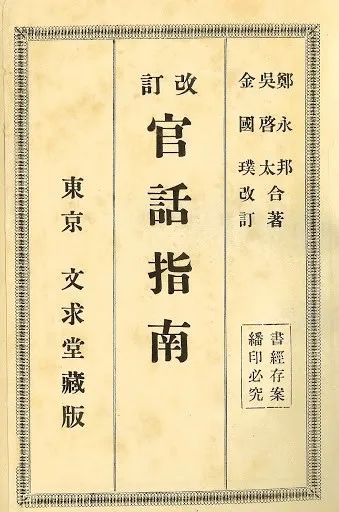

鲍家街附近胡同近貌

第三部分,吴真老师聚焦文求堂的出版经营活动。自1900年迁址东京之后,文求堂总共出版了365种书籍,其中“支那语”(即“中国语”)书籍占了64%。这种经营取向也与田中庆太郎的生涯轨迹同步。庆太郎在东京外国语学院学习时,他的导师金国璞、平岩道知正写作了《谈论新篇》一书,由文求堂买下版权并发行。文求堂迎合了日本明治维新以后,从学习南京官话转向重视北京官话的发展趋势。这本改定版的北京官话教科书也就成为日本国内风行半世纪的畅销书。

日俄战争胜利后,东北成为日本“大陆侵略政策”殖民统治的目标,日本国内兴起了学习北京官话的热潮。文求堂的出版事业也与此关系密切,比如它获得《官话急就篇》的独家经销权,垄断版权、发行权,29年间再版了126次,获益无数。据反町茂雄回忆,七七事变以后,田中庆太郎就将经营活动全面转向出版,这与中国学界对于文求堂主营汉籍买卖的一般认识有显著不同。吴真老师指出,从出版数据中看,不仅文求堂自己的出版活动以中国语书籍为主,1939年日本本土的大部分中国语言书也全由文求堂出版。在文求堂的最后十年,古书业、出版业都受到国家战时管制政策的打击,但文求堂仍然找到了自己的生存之道,获得了许多国家机构出版计划的资助。

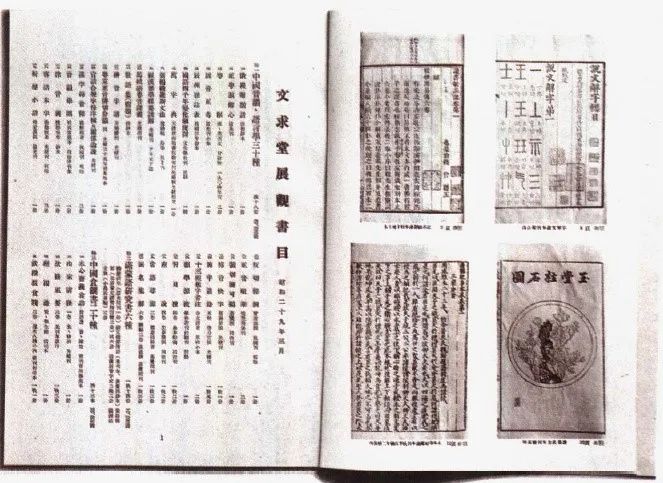

战争中,文求堂也遭受了一定损失。1945年,田中父子的藏书被东京市立日比谷图书馆紧急收购,幸运地躲过了东京大轰炸中的图书劫难,文求堂的钢筋水泥建筑也得以幸存。战后日本经济凋敝,旧书事业难以为继,中国语类出版物的市场也大大缩减,盛行半世纪的传奇书店就此走向落幕。第二、三代店主田中庆太郎、乾郎相继去世,文求堂的经营后继无人,库存于1954年清仓卖出。于清仓目录中,我们仍能一窥文求堂存书之丰。在此之后,文求堂藏书陆续流入市场、国家机构和图书馆公藏,图书拍卖市场上至今也往往可见田中家族的珍藏。

文求堂于1954年闭店,最后发行《文求堂展观书目》

吴真老师总结道,文求堂是研究近百年中日书籍史与学术史绕不开的庞大身影。文求堂书店本身及它三代经营者的坎坷经历则映照着东亚社会半个世纪的巨大动荡,尤其是老一辈店主庆太郎的命运,正与甲午战后日本侵略大陆的步伐共享着相同的轨迹。

田中文求堂刻印

与谈环节

讨论环节,潘建国老师提出,吴真老师的报告为我们展现了文求堂发展史上的丰富面向,特别是提出了以往学界关注不多的中国语教材编纂、出版和研究问题。此外,吴真老师善于寻找不同学术面向中的交集点。从仁井田陞的一张邮政收据出发,报告追踪了文求堂的北平经营史,又发掘出田中乾郎的生命史,可谓精彩十足。

潘建国老师还提到,从他自身的专业中国小说研究出发,文求堂也在明清白话小说善本流入日本的过程中扮演了重要的角色。《文求堂书目》中就有不少小说、戏曲版本的记录。这对东京大学乃至整个日本文学史界早期的研究取向可能颇有影响。再有,从庆太郎的藏书来看,他对古书价值的判定颇有心得,并不盲从行业传统的价值标准。潘建国老师以明代的《三国志演义》一书为例指出,田中庆太郎虽然不是专业研究者,却在直觉上对俗文学出版情况有着敏锐的判断。

吴真老师在讲座中

陈言老师接下来发言,认为文求堂的研究既是吴真老师个人学术兴趣的延续,又处在北平文化历史发展、近代中日文化交流史的脉络中,内涵丰富、研究前景广阔。陈言老师同时也指出,文求堂在北京建立的出张所属于办事处性质,可能不宜冠以“分店”之名。在1940年代北京书业目录列举的书店目录中也没有文求堂的记录。此外,她还就文求堂与东方文化事业委员会合作编修《续编四库全书总目提要》、1939年出版《周作人随笔抄》等具体细节提出了商榷和补充。

陆胤老师则谈道,田中庆太郎的学术眼光之所以能够转化为经济利益,恰恰是赶上了中日学术潮流的时间差,能够在方志、边疆史地和小说戏曲等新兴领域有所斩获。吴真老师的研究也破除了既往研究中的不少陈见,揭示了文求堂新的面相。最让陆胤老师感到惊讶的一点则是,文求堂在其鼎盛时期能与东京大学并立,号称“文求大学”,相当于在体制内的学术标准之外另立门户。这种以书店为中心的学术共同体构建,也展示了近代以后学术权柄的变化,体现了新的学术风尚。

1927年于东京重新建成的文求堂书店

结合自己的研究,陆胤老师进一步阐发了文求堂官话教科书出版背后的社会情境。近代日本将汉语官话是为与国策密切相关的“特殊外语”。将文求堂的出版事业置于日本的汉语教学脉络中,明治时期的日本官话教材强调从日常语言中了解现实中国,超越了传统通过诗文展现的古代中国。而文求堂战争期间的转变则引导我们思考书店与国家政策间的关系,似乎也可以从“被统治的艺术”这一视角进行探讨。陆胤老师建议,把文求堂的书业与日本近代民族国家发展的历程进行对照,可以进一步发掘其理论潜力。