2022年11月11日下午,“书志学与书籍史系列”讲座第21讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“写刻转换与文集生成”。本次活动由文研院与北京大学中国古代史研究中心共同主办,北京大学中国古代史研究中心副研究馆员史睿主持。中国艺术研究院《文艺研究》编辑部副研究员陈斐,文研院邀访学者、清华大学人文学院副教授李成晴作引言。中央财经大学文化与传媒学院副教授司聃、北京大学中文系助理教授张学谦、人民文学出版社古典文学编辑室副编审董岑仕、北京大学中国古代史研究中心助理教授苗润博与谈。北京大学中国古代史研究中心教授朱玉麒、,文研院邀访学者、中国社会科学院研究员万海松,北京大学新闻与传播学院访问学者、南京艺术学院设计学院副教授蔡书涓,北京大学中文系博雅博士后杜以恒出席。

一、北宋西湖莲社社集编纂考

讲座伊始,陈斐老师以“北宋西湖莲社社集编纂考”为题作学术演讲,讨论刻本时代一个文本从日常交际中的写物到进入刻本文集时,在内容、版式、署名等方面有哪些延续与变化。西湖莲社是北宋文化史上的重要社团,兼具文学和佛教性质。有学者称其为“目前可以考知的宋代最早的诗社”,社主省常亦被尊为“莲社七祖”之“七祖”。向敏中、王旦、王禹偁等重要人物纷纷投诗入社,但由于距离遥远、公务缠身,大多未能亲临寺院参加活动。莲社这个“共同体”,很大程度上是寺方通过编纂社集“建构”、宣传出来的。长期以来,由于史料阙如,国内学者对莲社的具体情况不甚了解。直到近年从韩国流入国内的宋刻孤本《杭州西湖昭庆寺结莲社集》面世,才大大推进了相关研究。根据对刻本特征、避讳使用及碳14检测,可确定其最后成编应在大中祥符二年年底前后,付梓最晚在仁宗朝之前。就其版式、行款整体而言,《莲社集》的序文及大多诗文刊刻时,凡遇佛、法席、宝偈、省常(上人、高人、常师等)、昭庆寺、白莲社(社、白莲、莲社)、华严净行品、朝廷(景祚、京师)、君王(圣主)以及三公四辅相关诗社成员等词语,个别作空格抬头,更多的是跳行抬头,以示尊敬。有些形式上未作抬头,但对敬辞特意作每行字数的调整处理,使之位于行首,同具有抬头的效用。显然,寺方刊刻此集,并未求版式行款的齐整划一而刻意对文字作形式上的编排调整,而是直接根据序文及入社诗的原稿(用于交际的写物)面貌刊刻的。核诸作者履历,序文之署衔与创作时间皆一一对应。然而,《入社诗》中不少作者(特别是官职较高的名公巨卿)的署衔,比该人投诗入社时的职衔要高。这只能是编者在编集时为了抬高身价,根据截至编集时作者最新、最高的职衔做了修订。读者如果仅着眼于书籍外在的版式、行款,极其容易错判。而将孙何《白莲社记》所载社员入社职衔和这些人在其作文时最新、最高职衔,同《入社诗》所署职衔相对照,不但可以确证该人姓名,而且可以探究此人的入社时间及《入社诗》所署职衔是否经过修改、修改时间大致在何时,进而推断编集过程。

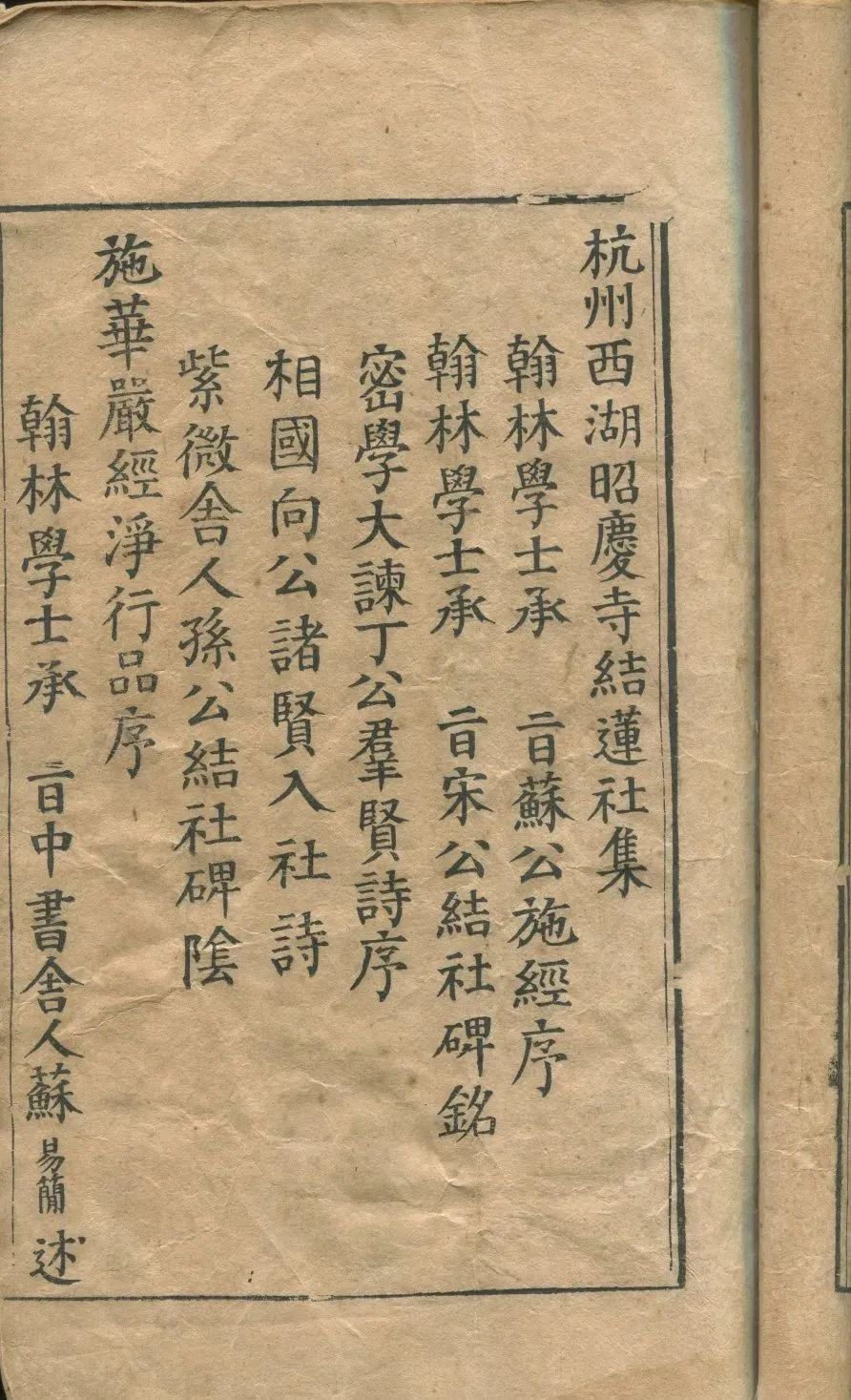

▴

杭州西湖昭庆寺刻本《结莲社集》

随后,陈老师以陈尧叟与王化基二人的职衔变化为例,指出《入社诗》一方面在版式、行款上尽量保留了诸人投寄时的原貌,这样做既省事,又能显示投诗者对寺方的尊重;另一方面,对有些社员(特别是名公巨卿)的署衔又做了修改。这种修改很可能出于编集的需要。寺方编书,目的是为了弘法宣传,自然要将诸人署衔改为最新、最高的以抬高身价、扩大影响。这是“官本位”社会的普遍心态。比如,别集中尺牍之拟题,交往者的署衔也会在编集时修改为最新、最高者。《入社诗》的情况与此有些类似。至于有些职衔经过修改,对应的时间互为先后,极有可能是多次不同时间编集、修改遗留下来的“漏洞”,这也符合社员不断增多、社员职衔不断迁转的实情。由此看来,《入社诗》可能存在多种版本,现存者只是其中层累编成的一种而已。

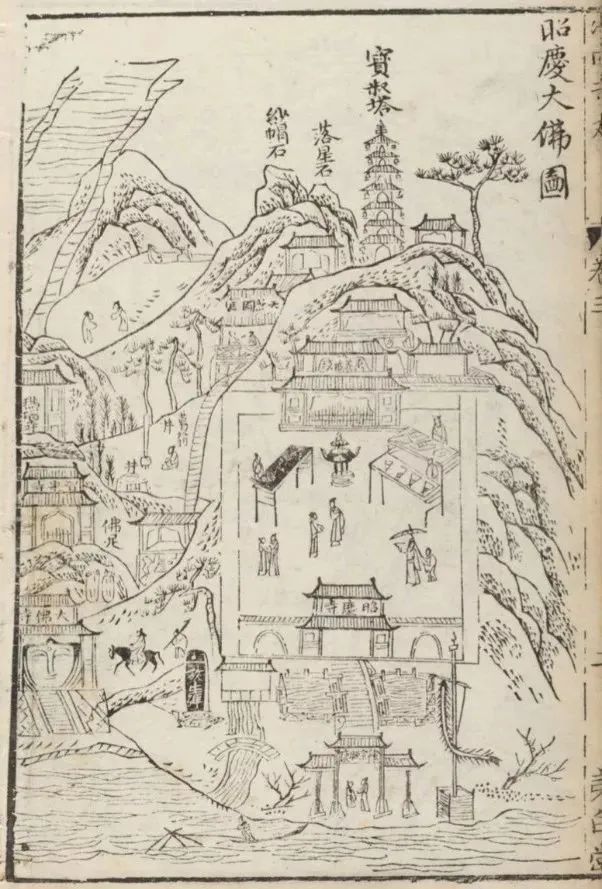

▴

左:《杭州西湖昭庆寺结莲社集》书影

右:杨尔曾《新镌海内奇观·十卷》中的昭庆寺、大佛寺图

在结束对《入社诗》版式、署衔的讨论后,陈老师继续探讨《莲社集》同样存在的层累递编或续编现象。《莲社集》中,撰写时间最晚的钱易《总序》为柳体,其他部分皆为颜体;且目录中无钱序,故极有可能在钱序撰成之前,该书不但已经编成,甚至已完成雕版,钱序为后来增刻,或许曾有无钱序之印本流传。又《入社诗》中的一些诗作已经提到了莲社集,如苏易简诗云“忽览群公莲社集”、赵稹诗云“每思胜地空开卷”、张去华“相识公卿皆入社,旋吟章句已成编”,这说明作者在写诗入社前,已收到寺方寄来的莲社集。因莲社集主要承担着介绍结社缘起、招徕社员的交际功能,寺方不可能只编一份稿本给某个特定的人,抄多份的话成本也比较高,故他们所收者应为刻本。另外,《秘书省续编到四库阙书目》卷一:“《西湖莲社集》一卷……《续西湖莲社集》一卷。”《宋史•艺文志》:“僧省常《钱塘西湖净社录》三卷。”《文渊阁书目》卷二“月字号第一厨书目•诗词”载:“宋《莲社诗盟》一部四册。”《(咸淳)临安志》卷七九“大昭庆寺”条载:“天禧中圆净大师创白莲社……古刻有《白莲堂诗》《莲社诗》《文殊颂》《入社诗》《真悟律师行业记》《菩提寺记》,皆毁于火。”现存刻本《莲社集》,作为物证,证明书目著录不虚(起码是其中的一种)。由此类推,西湖莲社在长达三十余年的活动过程中,随着社员的逐步壮大,层累递编或续编、续刻莲社集的情况是很自然的。

接着,陈老师对西湖莲社的成员及其所编系列社集的内容做了探考。他指出,省常仿效东林慧远发起西湖莲社,据考,社员有八十高僧、一千大众、一百二十三位士大夫。就士大夫这一圈层而言,莲社具有很强的诗社性质,系列社集就是在这样的背景下陆续编纂的。《入社诗》即士大夫寄呈的诗体“投名状”,某种意义上说,是中国文学史上较早的大规模“同题共咏”诗集。其中因多名公巨卿之作,应是莲社编集的主体和招徕社员的主打宣传品。而《莲社诗》所录,应是士大夫在寺院雅集时闻法随喜赞叹而创作的诗作,或僧、俗社员你来我往的唱和诗。由于距离遥远,加上公务缠身,绝大多数投诗入社的士大夫都不能亲临寺院参加活动。对于这些人而言,莲社不过是“想象的共同体”。他们投诗入社,更多的是在表达一种亲佛姿态,或许诺退休后前来清修,或感慨当下身不由己。还有些不一定信仰佛教甚至排佛的人应约赋诗,可能是碍于情面、聊为应酬罢了,然而,寺方为了宣传,也将其作品编入《入社诗》以壮声势。真正能在寺院参加雅集或者与僧人唱和的,应该都是在杭州为官、居住或路过杭州的士大夫,这些人数量不多。

总之,西湖莲社在发展、壮大的过程中,基于弘法宣传、招徕或联络社员的目的,编纂过一系列社集,呈现出层累递编或续编迹象,符合随着时间的推移,莲社社员不断壮大、诗作不断累积的状况。由于社集交际功能比较狭窄且需要频繁更新,所以它们应是由寺方或其浼人编纂并版刻的。令人叹惋的是,因为一场大火,寺院及社集版片化为乌有。许景衡曾于宣和七年(1125)赋诗云“莲社群公迹已陈,壁间诗句尚清新”,这天他受邀到昭庆寺吃饭,登临过白莲楼(应即白莲堂),还在寺院墙壁上看到过莲社诸公的诗句(应即寺方悬挂的“诗牌”)。最终该寺应毁于南北宋之交,版片也在付梓百年左右就亡毁了,故这些社集流传不广,宋以后罕见传本及谈艺家提及,近年才有《莲社集》从韩国流归国内。

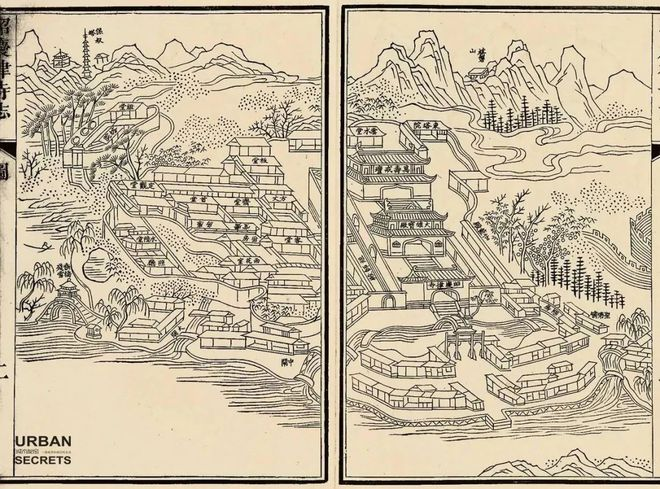

▴

吴树虚《大昭庆律寺志》中的昭庆寺分布图

通过西湖莲社社集编纂的探考,可以看出,在刻本时代,文本也存在从日常交际的写物到版刻文集转换的问题。在这个过程中,内容、版式、署名等既有延续,也可能发生变化。不同主体、不同层次的改写,都可能没有任何标识地反映在刻本中,有时甚至是层累式地反映。因此,我们依然要重视文本生成、流传的流动性,意识到我们看到的某一形态的文本,可能只是处于不断流动、变化的文本链条中的一环,要有与链条中其他文本(包括通常文献学上所说的同一版本的不同印本以及实际交际的写物与随后编集的刻本)比勘异同并探究成因的思维,否则,可能会遗漏文本的很多重要信息及其蕴含的丰富文学史及文献文化学意义。因此,有必要提倡一种“用文献学的方法发现并论证文艺学问题”的研究理路。

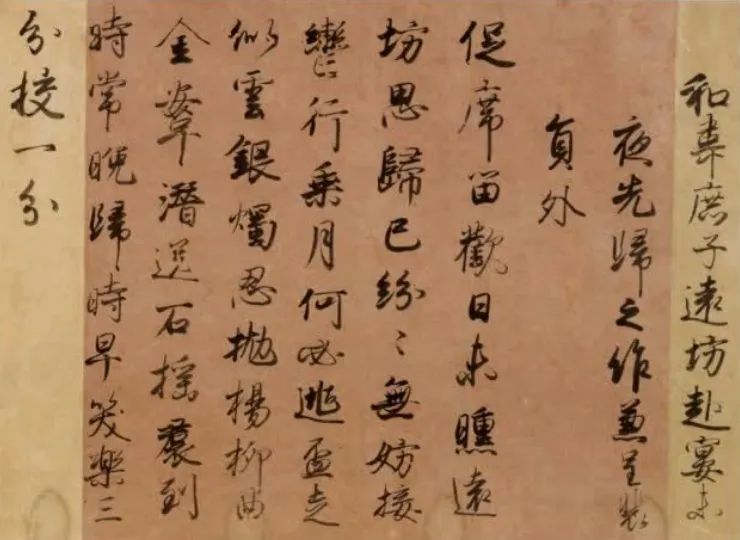

二、南宋绍兴本《白氏文集》诗题之“例校”

李成晴老师从体制、义例角度切入,考察白居易诗在唐写到宋刻的流变过程中,许多卷轴古本中的题下注羼入到诗题之中的现象,并由此讨论南宋绍兴本《白氏文集》诗题的“应然”与“例校”问题。唐宋嬗递,四部典籍的物质性载体也发生了深刻变革,“写刻”(或称“抄印”)转换即为其重要内容。但宋刻唐集已是写卷唐集迭经众抄又经版刻后的“固化”之集,其文本面相已经远离了唐集作者的手墨体制和编次义例,而这其中尤其以诗题的变貌最为严重。究其原因,与古人在抄诗、读诗时对诗题、题注不甚留意有很大关系。唐人诗卷中常见的题下注或被有意刊落,或被无意遗漏,或被误抄、误刻而同诗题联为一体,致使后世翻刻传抄之本沿承其误,习非成是。以白诗为例,宋刊《白氏文集》将这种变貌加以固化,并在后世渐渐形成了阴差阳错的制题“传统”。在大部分唐集写卷原本已不可见的情况下,运用本证、旁证并举的方法,总结唐集体制、义例规律,仍能够有逻辑、有按断地对部分羼乱的唐人诗题进行“例校”。所谓“例校”,系据唐写卷文集之义例斠理文本编次的变貌,与涉及文字本身正误的“理校”取径同而旨归异。由白诗的诗题、题注入手,可以寻绎出唐集文本体制、书写义例的某些通例,从而为《白氏文集》的文本校勘再进一解。

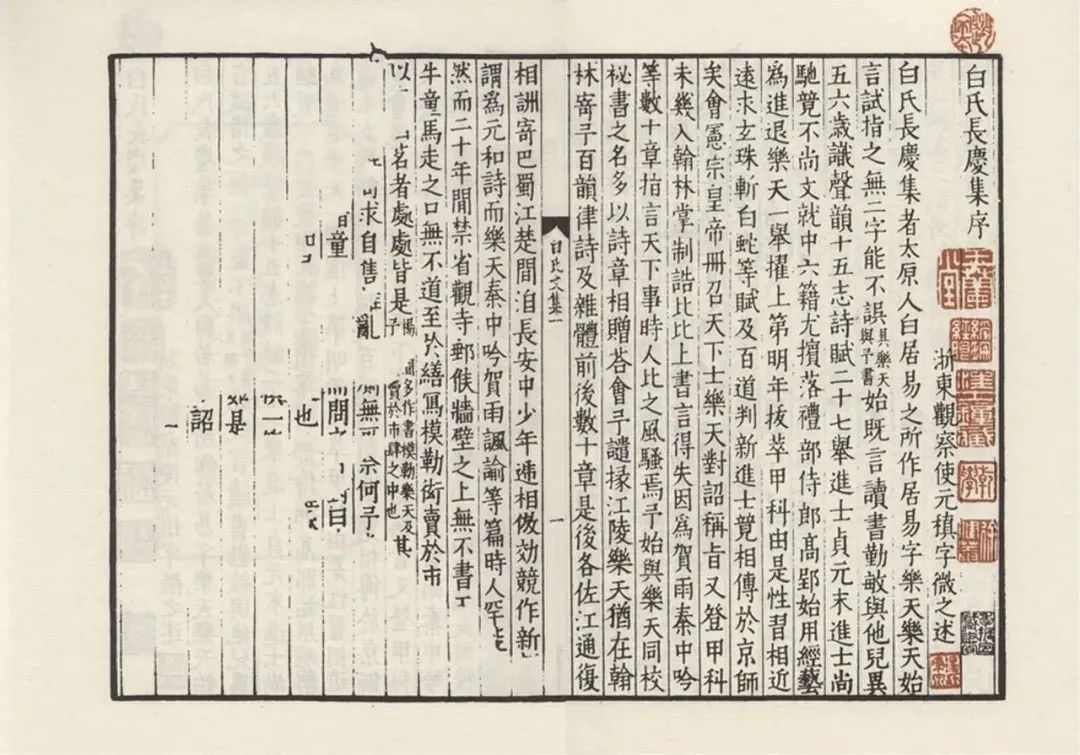

▴

宋绍兴本《白氏文集》序书影

李老师以元白诗题结穴处的文本体制为例,抽绎三种通例,进而就白诗诗题的“违例”之处进行例校。继而,李老师指出,在唐诗篇章这种不同文本单位区隔正、副文本的秩序里,会有特定的文字充当标识词,将这类标识词发现并提取出来,即可以梳理出唐人视野中副文本诗题、诗注与正文本诗歌之间约定俗成的“应然”义例。唐诗文本体制、义例既明,则可以反过来依例检视一篇唐诗的正副文本中是否存在文本羼乱导致的变貌,进而予以例校。比如,唐人诗题,每以“时”字引起题下自注,用来对诗作本事背景进行补充诠解。在唐诗传写、传刻的过程中,“时”字引起的题注很容易羼乱而进入诗题,如白居易著名的《观刈麦时为盩厔县尉》诗,宋绍兴本《白氏文集》载“时为盩厔县尉”为小字题注,尚存唐卷旧貌;而《四部丛刊》影日本古活字本则作《观刈麦 时为盩厔县》。像“时为盩厔县”这样抄作大字(漏抄“尉”字)但实际文本性质属于题注的例证,在传世唐写卷、诗刻中尚有其佐证。一个字符的空格,也向世人昭示着此后五字并不联属于诗题这一文本单元。同时,考察元白诗之“时”字界分诗题、题注的规律,可以推广开来,从而考察传世唐人诗集是否也存在着类似题下注羼入诗题的变貌。

▴

左:宋绍兴本《白氏文集》

右:《四部丛刊》影日本古活字本《白氏文集》

检视唐集,我们还可以发现唐集中人物类、名物类诗题及题下注的通例性规律。题下注与诗题往往有重文,一望而知诗题与题下注具有对文互补关系。此外,唐集诗题的题注还往往起着解释补充诗题的作用,由此义例,我们得以考察白居易诗题中人物诠释入题注、名物诠释入题注两例。关于前者,唐集有关人事的诗题、题注具有一通例,即题注在解说人物、本事时,往往称号、文字重出,这其实可以作为厘分诗题、题下注“应然”规律的一条重要线索,如《神照上人照以说坛为佛事》《送武士曹归蜀士曹即武中丞兄》。此外,部分写本(如日本藤原行成写《白氏诗卷》)在抄诗时并无题下注,盖以其为注释性子注副文本略而不写,这样的书写传统,实际上是很多唐诗题下子注剥离、遗落的根源。至于后者,则有《竹部石首县界》《褒城驿军大夫严秦修》等例。饶有意味的是,白诗题注诠解地名时,与诗题之题末结穴常常形成顶真结构,如宋绍兴本《白氏文集》卷十二《真娘墓墓在虎丘寺》、卷十三《题故曹王宅宅在檀溪》。这类顶真结构也见于他种诗题,如《白氏文集》卷十五《蓝桥驿见元九诗诗中云江陵归时逢春雪》。

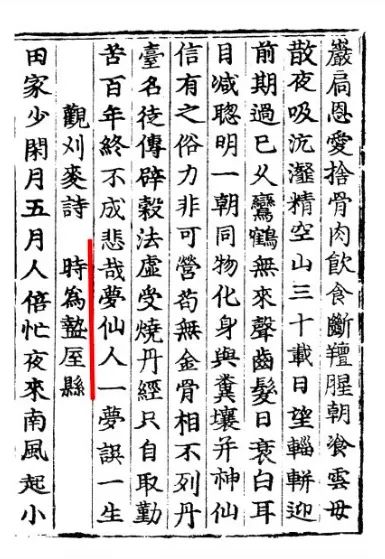

▴

日本藤原行成写《白氏诗卷》

需注意的是,在北宋及以前的文献传抄时代,文献传播方式复杂随机,抄写者在处理具有特殊体制、义例的文本时,往往会有多种呈现形式。以诗题、题注而论,要么会在传写过程中将题注删落,要么保留题注但呈现为多样的结构状貌。保留题注者又分为多种情况,或抄为双行/单行小字注,或抄为旁注。并且,题下注也并不一定是小字,而是与诗题相同的字号,仅空一到两格,这样宋代刊刻唐集时很容易将题注与诗题联为一体。因此,更需关注对诗题、题注厘分“应然”规律的提取,而不是主张对已不存世的唐集写卷进行“实然”的复原。我们在整理古籍时,难以也并无必要将其全部还原为写本的初始面貌,因为各种变貌甚且可以用“惊心”二字来形容。唐诗诗题、题注的羼乱,随着年湮世远,反而“积非成是”,明清诗人在制题时有意模仿唐诗的文本体制、义例,并没有悟出所模仿的文本模式可能并非唐集诗题原貌,比如汤鹏《寄李碧珊观察时碧珊遭劾去官屏居鄂渚》、查慎行《虎林与同年许莘埜话旧时初自蜀归四首》等,实则唐诗制题例皆以“时”字引起题下注。汤、查之所以如此制题,显然是沿袭了宋刻本唐集经过羼乱的诗题“传统”——这其实是文学文本流变史上的一桩公案,也是文化传承脉络里的一大误会。

评议环节

▴

线下会议现场

评议环节,司聃老师首先指出,西湖莲社是一个重要的文化现象,为我们揭示了早期文学社团的特点与组织形式,也反映了当时比较真实的文学心态。陈老师的演讲材料翔实,意义重大,具有宏阔视野。以文本细读的方式,丰富了文学文化史的相关内容,也提醒我们依据结衔判定年代的“危险”之处。同时也揭示了刻本时代版本演化的重要性,以及文本修改背后隐藏的文化意图。李老师的论述也颇具启发性,“例校”事实上是当时普遍行用的一种“规范”。若将该题延展,则苏轼作诗时也惯用长题,可供参据。此外,中唐以降,诗题变长,叙私事变多,体现了某种独特心态,或可称为“心灵史动机”,亦值得关注。

▴

董岑仕老师

董岑仕老师认为,陈老师的研究不局限于文献,而是进一步探索文献背后反映的编集过程及文艺思想等话题,纯粹由版本目录视角出发探索的话,有些问题或许就会埋没不显。但文章对《通志》与《秘书省续编到四库阙书目》的史源关系、对疑似伪作《菉竹堂书目》的使用等问题仍待进一步考量。关于李老师的研究,在写刻转换的视域下,以白居易为中心,探讨唐人诗题的制题通例,以期作出合理的例校。部分传世唐写本与宋刻本可以比勘,写本与刻本之间也有如双行小字注的体式变化痕迹。制题和自注而言,“注”是极其重要的纪事性“副文本”,李老师的研究,既涉及文献整理层面的考证,也关乎对文本之外写作场景的还原。对相关问题的研究,能够关照对唐宋诗歌叙事性的加强、中唐以来文学的“日常化”等问题的研究,这些都是校勘问题之外对于文学史研究的意义。董老师也结合自己的研究及校勘《王安石诗笺注》中李壁注的经验,对写刻转换中的诗题小字问题进行补充。

▴

张学谦老师

张学谦老师提出,陈老师的研究提示了刻本时代文本的生成与编纂这一复杂问题,但其中的变化并不取决于写本与刻本的不同物质形态,而是从篇到集的变化,根植于作者及作品承载功能的转换。关于《莲社集》,其具有宣传作用,尽量保持最初体式即与此性质相关。一般而言,古人将诗文集扩编时,会尽可能使用旧版,如有职官题衔变动,则需挖版修正。但今存《莲社集》并无任何挖改痕迹,由此版本实物来看,如何证明《莲社集》是不断递编的产物,仍需其他证据。李老师的研究以“例校”为名,相当准确合适,展示了从对义例的总结和认定入手推进研究的路径,给人以豁然开朗之感。不仅有方法论方面的启发,还能助益文献整理,以当代的研究成果推进整理与复原工作。但讲座中所举《论语义疏》之例,由于不能直接证明其中朱笔标记为何人所写,恐怕难以作为论据。

▴

苗润博老师

苗润博老师认为,“刻本时代的文本生成”之题与讨论内容似有脱节,后者强调的是文本的不断编次,尤其是在刻印之前修改文本的问题;应关注到其实用性的性质,并考虑在跳出佛教式结集的文本属性后,《莲社集》的定位及其文本典型性所在,由其特殊性出发讨论;研究所及部分文献的史源问题也值得重新考察。此外,对“想象的共同体”概念的使用也须斟酌,这或许只是某种“应酬的共同体”,成员对这一“共同体”的归属感与参与“共同体”运作的程度难以判断,应关注文本背后真实的历史情境。关于李老师的演讲,“例校”概念的提出非常符合当下古籍整理工作关心文献体制的需求,从“是非性”校勘走向“源流性”校勘。但研究似乎止步于“例”的内容(平面),而相对忽略了这种制题传统形成的过程(流动),后者更关乎文献体式的变化脉络。此外,“变貌”等词语的使用似亦可更简练直白。

▴

史睿老师

史睿老师总结道,回到历史原境,需要多样的证据与路径。如针对《莲社集》反映的社员、寺院与莲社整体间的关系,可以参据不同种类的史料,建立跨载体形式的互文性。关于《白氏文集》诗题的大小字问题,则应打通写本与刻本的界限,尤其需考察敦煌、吐鲁番文献中的多级用字实例。史老师也结合自己对黄伯思《东观余论》的研究,提出要以更广阔的视野考察书籍史问题,从碎片到整体。

随后,两位主讲人作出回应。陈老师指出,由写物到刻本的转换,蕴含着丰富的学术命题,诸位老师所言由篇到集而生的文本功能转变等等,都很精辟,也都可纳入此框架继续研究;《莲社集》对时效性要求较强,有联络交际功能,现存刻本明显取材(刻版木料)不精,故其递编后应该主要通过重刻而非挖版更新(修订不仅涉及职衔更改,还有次序调整,后者挖版无法解决),而且,多次递编迹象可能层累式地呈现在一次刻版中。李老师则就作者自注与诗文本身的时间关系、“习非成是”的历史进程等问题进行回应与阐发。接着,会议进入自由讨论环节,与会嘉宾围绕双行小字注的源流与行用、《莲社集》的再版或挖板与否、文本流动性等问题展开讨论。会议在热烈的氛围中结束。