自文研院成立以来,我们习惯了在静园二院的高朋满座,人头攒动,习惯了讲座、论坛作为大家学术生活的组成部分。但庚子年的疫情改变了世界,也极大地冲击了我们开展学术交流的基本方式。我们失去了许多现场的听众,少了许多面对面交流的临场机锋、欢笑、掌声。同时,我们也努力适应当前的局面,尝试了新的途径,并收获了许多新的朋友,云端讲座、论坛,线上展览,跨洋而来的稿件……

在如此艰难的一年中,文研院和大家在一起,思考,交流,继续学术探索的步履。值此岁末,我们推出这个“文研回望”专题,回顾一下今年所做的事,怀想那些线下与线上见面的人。希望这种形式,如同围炉夜话一般,陪伴大家在冬天里,能够传递温暖,共同祈愿来年。

文研回望2020

新常态,再出发

随着国内疫情防控形势趋稳,高校的学术交流迎来了“新常态”。秋季学期,文研院恢复了邀访学者项目,新一期学人的入驻,给二院带来了欢声笑语。以文研院建院四周年系列活动为契机,我们也在思考如何在此新常态下,线上、线下齐头并进,扩大我们学术活动的开放性与辐射性。9-12月中,文研院共举办了八十三场学术活动,其中半数以上采取了线上同步直播的形式,让更多无法亲临现场的师生和朋友能够实时参与,共享前沿成果。

另外,文研院围绕着长期关注的核心议题,推出了诸多崭新的系列讲座、论坛,我们希望藉此深耕相关议题的对话、交锋,聚合碎片化的讨论。“叩问生命:科学与人文的交叉视角”、“对话:多学科视野下的中国史”、“作为方法的文献学”……我们的工作,正是希望将“跨越”学科边界的行动落在实处,打破学科壁垒,建立有效对话。

9月1日,由文研院组织策划的一场“历史学与考古学对话”首先打破了二院半年多以来的“安静”,将热烈的讨论与欢声笑语重新带回二院。

左起:韩巍、刘未、刘瑞、孙正军、苗润博、常怀颖、陈侃理

9月3日,文研院启动了第二期“文明之间”系列讲座“现代世界的多重构造”,与第一期系列讲座聚焦于古代世界各大文明板块不同的是,本期“文明之间”系列讲座关注相对晚近的历史。通过九位专家学者的讲述,我们得以领略从中东到南亚、东亚以至非洲、拉美,这些有着深厚文明传统的政治体和区域,如何筚路蓝缕,融入现代这个多声部的宏大乐章。首期讲座由北京大学历史学系副教授昝涛主讲,主题为“奥斯曼帝国的所谓‘millet’制度:争议与问题”。

收录与话题

#“文明之间”系列

2020年是中国社会学研究的先驱林耀华、瞿同祖和费孝通三位先生的110周年诞辰。自9月份初开始,文研院藉助微信公众号平台推出了“燕京社会学”系列专题推送,一方面回溯三位先生的研究历程、学术渊源,另一方面也针对燕京社会学的经典研究,以学术传承的眼光加以重新归纳、对照和编排,因而我们也兼顾到杨庆堃、杨开道等先生的研究。读者可在文研院官网浏览相关文章。

2020年是中国社会学研究的先驱林耀华、瞿同祖和费孝通三位先生的110周年诞辰。自9月份初开始,文研院藉助微信公众号平台推出了“燕京社会学”系列专题推送,一方面回溯三位先生的研究历程、学术渊源,另一方面也针对燕京社会学的经典研究,以学术传承的眼光加以重新归纳、对照和编排,因而我们也兼顾到杨庆堃、杨开道等先生的研究。读者可在文研院官网浏览相关文章。

文研院一直希望将“科学”的维度引入到人文学科的思考之中,推动文理学科的交叉对话。7月16日,北京大学生命科学学院院长吴虹教授等一行到访文研院,与院长邓小南教授、常务院长渠敬东教授商讨了开展系列学术讲座事宜。9月份,甫一开学,双方就联合推出了“叩问生命:科学与人文的交叉视角”系列讲座,由来自北京大学生命科学学院的一批顶尖科学家,为我们带来有关生命的前沿探索。

文研院一直希望将“科学”的维度引入到人文学科的思考之中,推动文理学科的交叉对话。7月16日,北京大学生命科学学院院长吴虹教授等一行到访文研院,与院长邓小南教授、常务院长渠敬东教授商讨了开展系列学术讲座事宜。9月份,甫一开学,双方就联合推出了“叩问生命:科学与人文的交叉视角”系列讲座,由来自北京大学生命科学学院的一批顶尖科学家,为我们带来有关生命的前沿探索。

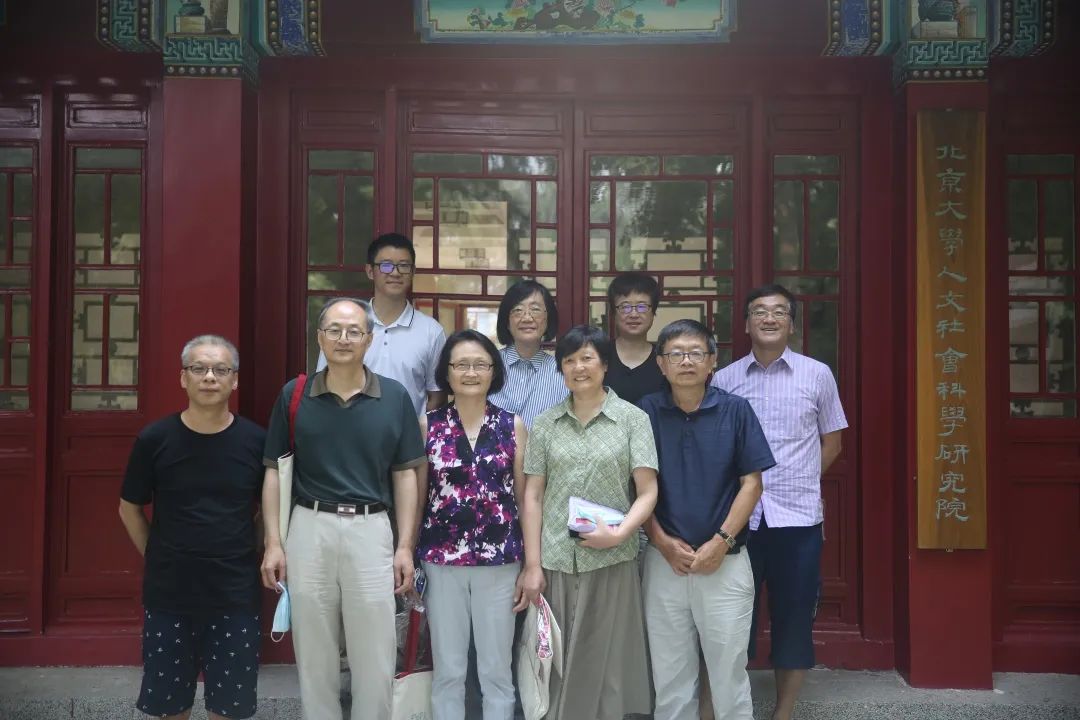

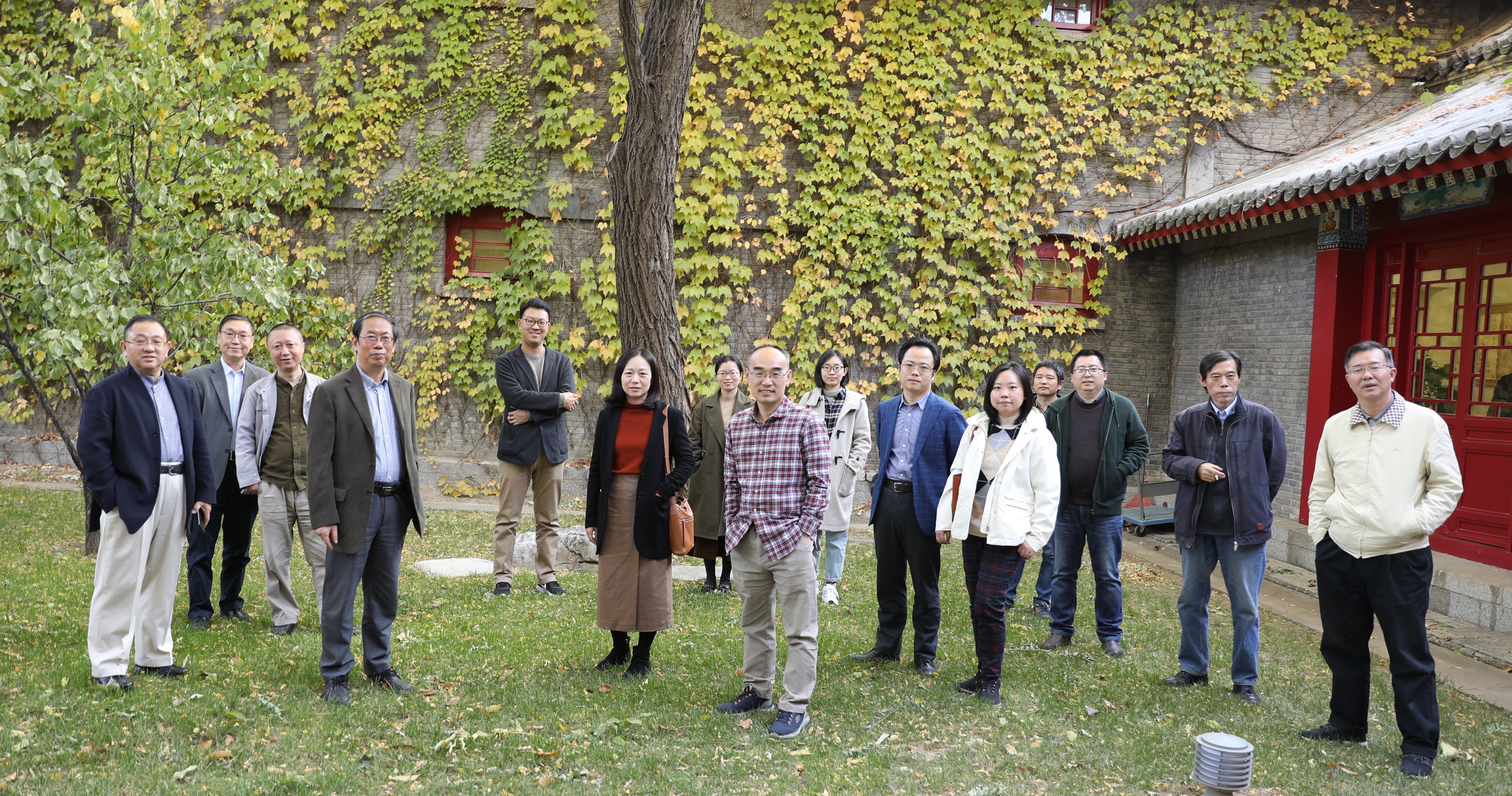

2020年对于全球的学者访问和学术交流,都是遭遇很大挫折的一年。而作为北大文研院支柱之一的邀访学者项目,也经历了从停滞到重启的许多波折。尽管如此,文研院仍然竭尽所能,为学人的汇合与交流创造平台。今秋9月,文研院重启停摆了一个学期的邀访学者项目,迎来了第九期邀访学者。来自社科院、中国科学院大学、敦煌研究院、中山大学等高校和研究机构的十一位学者将在文研院开启为期三个月的研究与交流工作。

2020年对于全球的学者访问和学术交流,都是遭遇很大挫折的一年。而作为北大文研院支柱之一的邀访学者项目,也经历了从停滞到重启的许多波折。尽管如此,文研院仍然竭尽所能,为学人的汇合与交流创造平台。今秋9月,文研院重启停摆了一个学期的邀访学者项目,迎来了第九期邀访学者。来自社科院、中国科学院大学、敦煌研究院、中山大学等高校和研究机构的十一位学者将在文研院开启为期三个月的研究与交流工作。

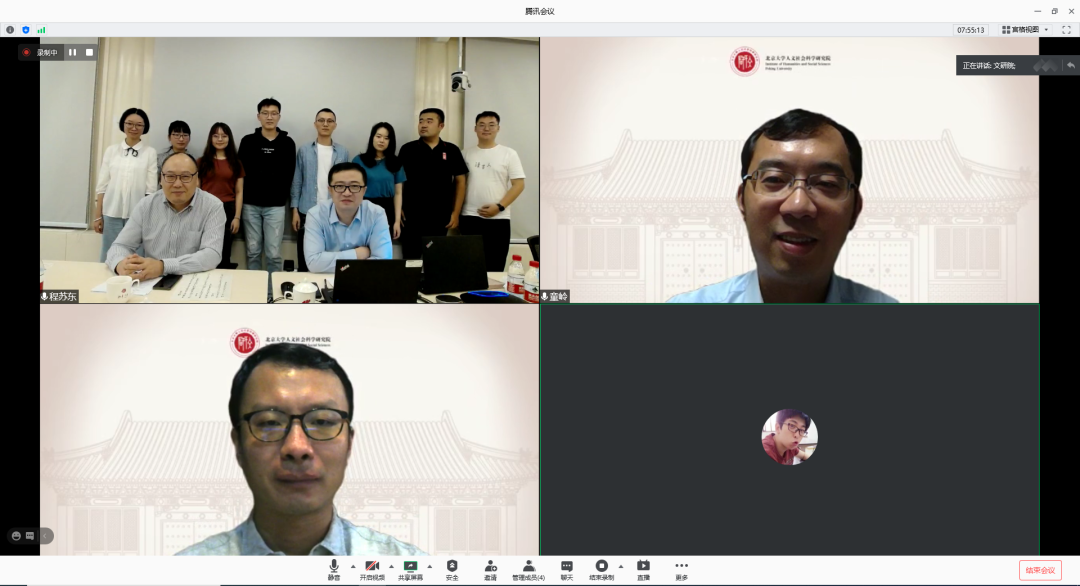

9月17日,文研院举办了“作为方法的文献学”系列论坛的第一期,该系列论坛由文研院第二期邀访学者、南京大学文学院教授童岭,文研院第四期邀访学者、南京师范大学文学院教授苏芃和文研院未名学者、北京大学中文系副教授程苏东参与组织策划。该系列论坛同时也作为北京大学中文系建系110周年系列活动之一。同时,本次论坛也是我们首次尝试以线上线下结合的方式举办,为以后学术活动的开展积累了经验。

9月17日,文研院举办了“作为方法的文献学”系列论坛的第一期,该系列论坛由文研院第二期邀访学者、南京大学文学院教授童岭,文研院第四期邀访学者、南京师范大学文学院教授苏芃和文研院未名学者、北京大学中文系副教授程苏东参与组织策划。该系列论坛同时也作为北京大学中文系建系110周年系列活动之一。同时,本次论坛也是我们首次尝试以线上线下结合的方式举办,为以后学术活动的开展积累了经验。

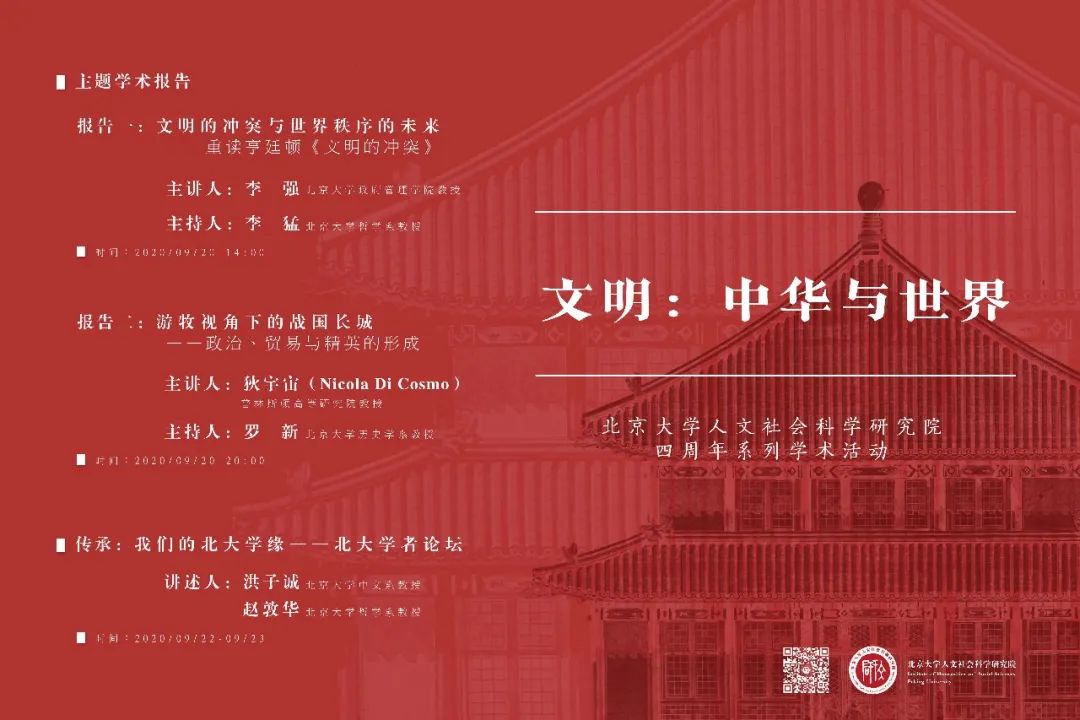

9月20日,文研院迎来了成立四周年的生日。我们通过线上发布、线下交流结合的方式,克服疫情造成的不便,推出了“文明:中华与世界”系列学术活动,包括:两场主题演讲、“传承:我们的北大学缘”视频推送、“重回历史现场:文研院学术考察回顾展”以及“学思徜徉的家园:我们与文研院的故事”纪念短片。

洪子诚:纪念他们的步履——致敬北京大学中文系五位先生 赵敦华:我的北大学缘

“传承:我们的北大学缘”讲述活动

9月26日,文研院推出了“近代中国的思想、制度与文章”系列论坛,陆续推出的五场主题活动贯穿了思想、制度、文章三个领域:或强调内在思想的训诂根柢与词章途径,或发掘政治决策背后的文书习惯,或阐示文体传统变迁的政教要因。我们发起此系列论坛,并非为了夸谈跨越或交叉,而是要一起面对一些共同关心的问题、对象、方法,探寻近代中国研究在不同知识领域之间的真实联络;同时适当延展讨论近代的时限,尝试与古典研究对话。

10月16日-24日,第九期邀访学者自发组织前往河西考察。考察团从兰州出发,一路向西至敦煌,我们在炳灵寺见到了著名的169窟,在民乐考察了尚待进一步发掘、研究的童子寺,在祁连山深处踏查了金塔寺,在榆林窟、莫高窟欣赏了美轮美奂的石窟壁画。河西的山川地貌给考察团成员们留下了深刻印象,学者们不仅感受到了走向田野的乐趣,也触发了新的研究兴趣。

金昌圣容寺引发了考察团对瑞像信仰与政权合法性关系的讨论,文研院将来会组织相关议题的讨论

10月24日,渠敬东老师带领考察团一行与敦煌研究院院长赵声良举行座谈,双方约定合作推进敦煌学研究的发展。本次考察详情请见李鸣飞老师所写《河西石窟考察笔记》。考察结束后,我们不仅组织了“河西石窟考察总结会”,更落实了在敦煌时与赵声良院长的约定,于11月27日,组织召开了第一期“敦煌学与石窟寺研究工作坊”。

10月24日,渠敬东老师带领考察团一行与敦煌研究院院长赵声良举行座谈,双方约定合作推进敦煌学研究的发展。本次考察详情请见李鸣飞老师所写《河西石窟考察笔记》。考察结束后,我们不仅组织了“河西石窟考察总结会”,更落实了在敦煌时与赵声良院长的约定,于11月27日,组织召开了第一期“敦煌学与石窟寺研究工作坊”。

首期“敦煌学与石窟寺研究工作坊”与会学者合影

文研院始终关注学缘的传承,自成立以来,陆续举办了严复、胡适、张政烺等前贤的专题展览。2020年是傅斯年先生逝世70周年,9月文研院与北京大学考古文博学院、校史馆、档案馆合作,共同策划、举办了“傅斯年与北大”专题展览,展览分“求学北大”“探寻与营造”“传承与引领”三个单元,呈现傅先生学术思想之发展,与北大几代学人、北大所引领的新学风、新思潮之间的共振关系。10月,文研院又与北京大学经济学院联合举办了“岱宗仰止——纪念陈岱孙先生诞辰120周年专题图片展”,缅怀陈先生给予一代代学子的爱护和教诲,纪念先生的学术品格和高尚的人格,弘扬先生的情怀、精神与思想。除此之外,11月,我们还在线下举办了“文研院学术考察回顾展”。追随前人的足迹,将田野作为方法,我们“在现场”感受到了来自历史更为厚重的力量与魅力。

郑天挺先生的孙子、外孙女观看“傅斯年与北大”展

陈独秀先生的孙女(左)观看“傅斯年与北大”展

“岱宗仰止——纪念陈岱孙先生诞辰120周年专题图片展”现场 文研院西北考察学术指导、北京大学历史学系

李孝聪教授(左一)观看“文研院学术考察回顾展”

2020年是北京大学中文系成立110周年,文研院与中文系合作发起“20世纪中国文学与学术”系列专题,围绕一批北大学人新近出版的研究著作,开展系列研读,既是向筚路蓝缕的探寻者致敬,更期待在相关议题上做出新的追索。10月22日,该系列第一场活动在二院举行,主题为“中国现代学术的精神、制度与文体——陈平原‘学术史三部曲’研读会”,11、12月我们又陆续举行了围绕洪子诚先生、贺桂梅教授近期著作的研读。

2020年是北京大学中文系成立110周年,文研院与中文系合作发起“20世纪中国文学与学术”系列专题,围绕一批北大学人新近出版的研究著作,开展系列研读,既是向筚路蓝缕的探寻者致敬,更期待在相关议题上做出新的追索。10月22日,该系列第一场活动在二院举行,主题为“中国现代学术的精神、制度与文体——陈平原‘学术史三部曲’研读会”,11、12月我们又陆续举行了围绕洪子诚先生、贺桂梅教授近期著作的研读。

马塞尔·葛兰言(Marcel Granet,1884-1940)是法国汉学传统中最杰出的学者之一,同时他也是一名社会学家。葛兰言的作品持续启发着中国宗教与社会研究,近年来又在中国文明研究领域里激发了新的讨论。为此,文研院组织策划了“学术传统的孕育和涵化:葛兰言的学术世界”系列论坛,重新审视马塞尔·葛兰言的著作,并探讨其与比较文明社会学的当代论争、汉学研究的新进路之间的关联。

首场论坛现场,香港大学社会学系教授宗树人(David A. Palmer),法国国立东方语言与文明学院中国研究系教授、文研院第一期邀访学者汲喆通过腾讯会议参与了讨论

10月29日,文研院重启了因疫情中断了近一年的“未名学者”讲座,第61期未名学者讲座由北京大学社会学系助理教授凌鹏主讲,题目为:“‘诬告’与‘情理’——中国传统社会中的诉讼与人情”。

10月29日,文研院重启了因疫情中断了近一年的“未名学者”讲座,第61期未名学者讲座由北京大学社会学系助理教授凌鹏主讲,题目为:“‘诬告’与‘情理’——中国传统社会中的诉讼与人情”。

收录与话题

#未名学者讲座

近些年,国内古希腊文明的相关研究方兴未艾,历史、哲学、文学、思想史、艺术等研究进路齐头并进,并且呈现不同学科相互影响以及融合的态势。进而使得古希腊人成为当代人的同行者,这些新的问题意识与古老的希腊文明不断碰撞,激发出新的研究场域。为此,北大人文社会科学研究院特发起以“古典新知:多面的古希腊文明”为题的系列文研论坛。截至目前,已举办三场针对雅典城邦、古代亚述以及荷马史诗的系列讨论。

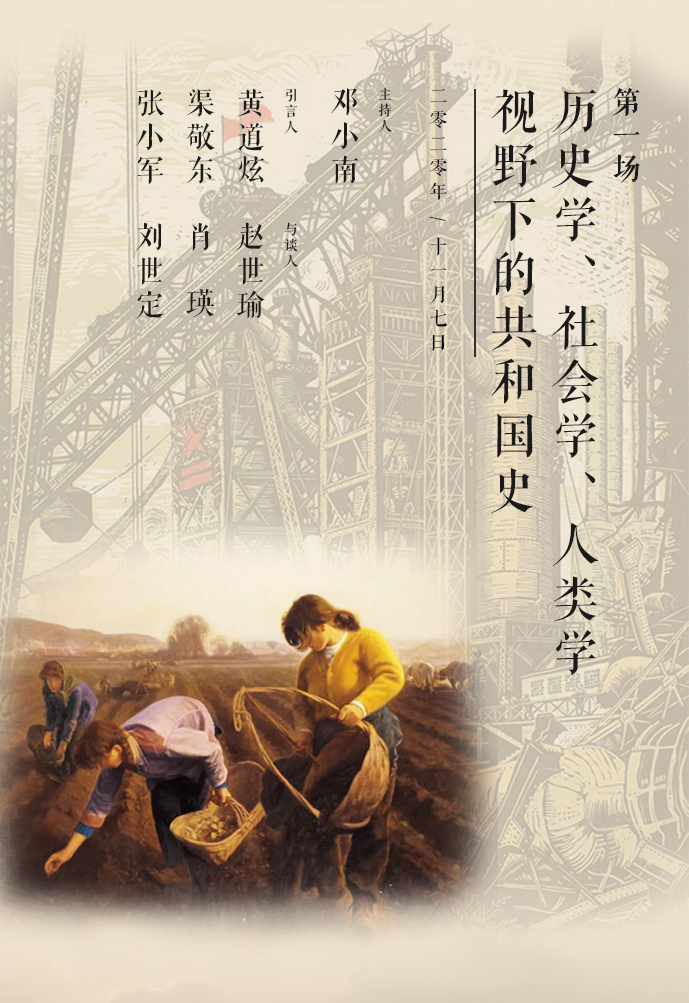

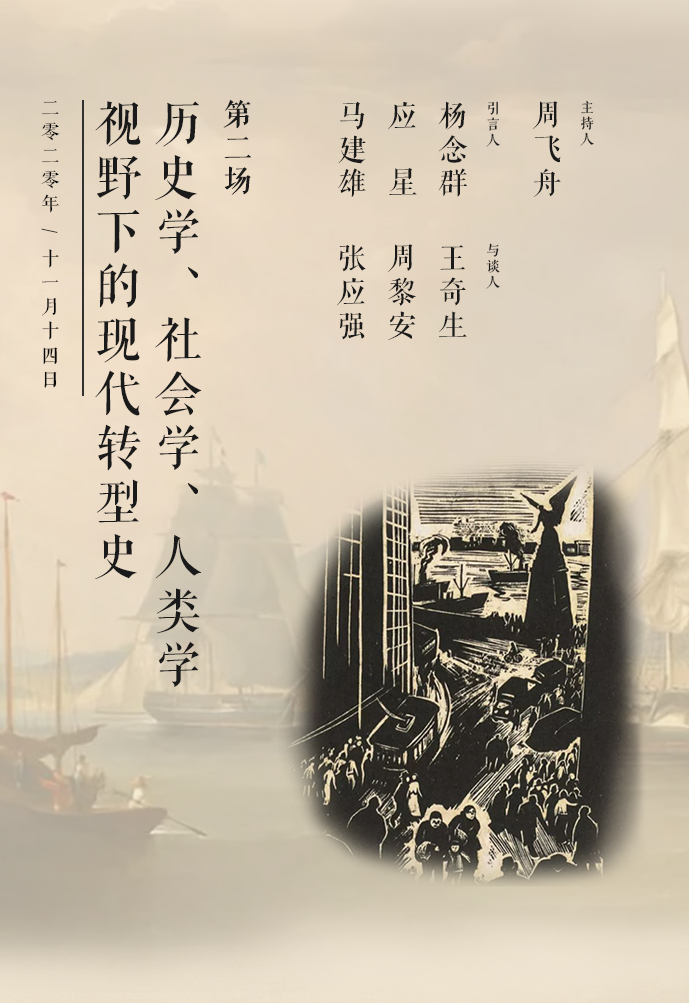

11月,文研院联合北京大学历史学系、社会学系共同组织策划了以“多学科视野下的中国史”为主题的对话活动,为历史学、社会学和人类学学者提供一个各抒己见,交流看法的平台。三场对话的内容将会整理发表于《北大史学》,读者敬请关注。

文研院一直关注多文明的互动与比较研究,希望在全球史的视野中,将多文明的互动变迁作为基本关注面向,突出文明之基础构造和发展历史,特别是文明间的交互作用地带所引发的文明转型问题。自2018年末以来,文研院一直支持一批北大青年学人围绕多文明相关议题开展扎实的基础性研究。11月举办的“比较历史研究视野下的政教关系与‘世俗主义’”就是在此前多次工作坊基础上延伸出的一个议题,我们希望通过对古今人类不同政治-社会历史经验的对比和研讨,可以更好地认识当前世界仍然普遍存在着的冲突与紧张。

11月21日是现代中国著名学者、作家钱锺书先生诞辰110周年纪念日,文研院微信公众号特转发文研院第四期邀访学者、中国海洋大学中文系副教授张治的文章《钱锺书对二十世纪中国文学的反思》。在今年春季学期,文研院也曾推出过张治老师的《书斋内外的钱锺书》系列“线上雅集”,读者亦可参看。

文研院长期关注艺术史学科的发展,并支持相关学术活动的推进。自成立以来,傅申、白谦慎、尹吉男、祁小春、薛龙春等一批活跃在艺术史领域的学者曾在文研院驻访。今秋,暨南大学艺术学院教授陈志平也来到文研院,期间组织策划了以“书法史研究的材料空间”为题的论坛。论坛结束后,陈志平老师邀集与会学者在二院举行了一场书法雅集。陈志平老师现场挥毫,为文研院留下了墨宝。

陈志平书陶渊明《饮酒·其五》

近年来,随着文化市场的繁荣,读者的读史兴趣渐浓,而在中国通史领域占据国内图书市场的则是《剑桥中国史》《哈佛中国史》以及日本讲谈社出版的《中国的历史》。如何写作具有学术性前沿性,且满足普通读者需求的中国史,恐怕是中国古代史学者共同面对的课题。12月,在文研院的支持下,北京大学中国古代史研究中心副教授陈侃理邀集了几位来自不同学科背景的学者,以“我们需要什么样的断代史”为题展开讨论。

2020年是中国社会学研究的先驱林耀华、瞿同祖与费孝通三位先生的110周年诞辰,三位先生皆受教于燕京大学,与师长和同学一道,在1930-40年代亲历了燕京社会学矢志于社会学中国化之路的艰苦努力过程。燕京社会学人不仅为社会学入中国奠定了根基,他们所树立的学术典范和精神品格,又通过北大社会学的发扬,不绝如缕,一直影响着中国社会学的发展,至今仍有待我们充分地尊重、认知和延续。12月5日,文研院联合北京大学社会学系共同举办了“燕京学派与中国社会学——纪念林耀华、瞿同祖、费孝通先生诞辰110周年”论坛,邀请相关学人汇聚静园,回溯前人的研究历程、学术渊源,以传承的视角加以思考和阐发。12月12日,恰逢三联书店推出《费孝通作品精选》,文研院邀请相关领域专家学者与会,重读费孝通,再议“社会科学中国化”这个百年议题,以此纪念费老留给我们的巨大思想遗产和他伟大的“士人”品性。

《费孝通作品精选》新书发布会与会学者合影

12月14日,第九期邀访学者结束了在文研院的驻访生活。在为文研院录制的离院采访中,几乎所有学者都提到了“安静”二字。今年的二院,确实比往年安静许多,但学术的滋长恰需要这片安静的净土。总结会上,陈志平教授用杜甫名句“自取自来双飞燕,相亲相近水中鸥”来形容三个月的驻访生活,大家深表认同。由于疫情的现实处境,九期学者在二院建立起了更为浓厚的感情,也激发了更为真诚的讨论与交流。

12月14日,第九期邀访学者结束了在文研院的驻访生活。在为文研院录制的离院采访中,几乎所有学者都提到了“安静”二字。今年的二院,确实比往年安静许多,但学术的滋长恰需要这片安静的净土。总结会上,陈志平教授用杜甫名句“自取自来双飞燕,相亲相近水中鸥”来形容三个月的驻访生活,大家深表认同。由于疫情的现实处境,九期学者在二院建立起了更为浓厚的感情,也激发了更为真诚的讨论与交流。

12月21日,阔别逾年,我们重启了与故宫合作推出的“故宫与故宫学”系列讲座,故宫博物院原院长单霁翔先生以“文化忠实守望者——再谈文化遗产保护路径”为题,给北大师生带来了一场精彩纷呈的讲座,吸引了校内近两百人到场。单霁翔先生侃侃而谈,不时引来台下听众的笑声与掌声,我们感受到久违的来自学术现场的热情,因而也更加期盼疫情阴霾能够早日消散。