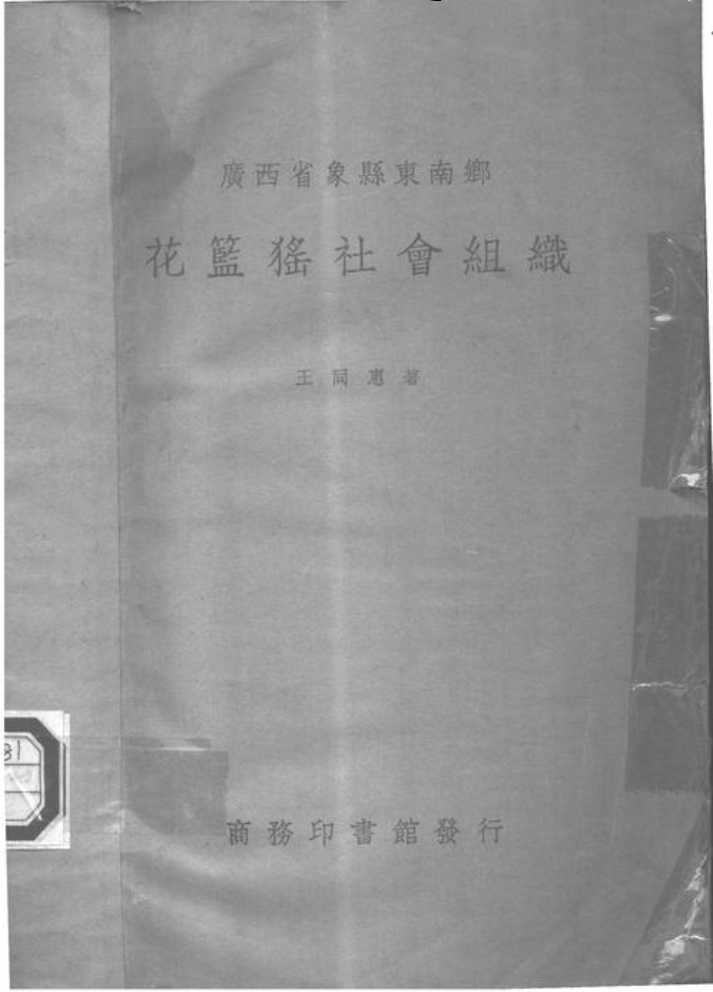

本期“费孝通专题”推送的两篇文章分别选自《花篮瑶社会组织》和《中国民族学当前的任务》。《花篮瑶社会组织》一书是1935年费先生及妻子王同惠女士共同赴广西大瑶山进行田野调查的成果。书中包含了社区研究和族团关系过程研究两种不同的理论脉络,分别来自他前后两位老师吴文藻和史禄国(Sergei M. Shirokogoroff)。本期推送的“族团及族团间的关系”选自本书最后一章,费先生更多使用史禄国的ethnos理论来探讨族群共同体的形成与动态变化。他还注意到大瑶山不同族团使用石牌制来维持族团间关系与平衡的政治与法律特点。

“关于少数民族社会性质的研究”节选自《中国民族学当前的任务》,该文由费先生和林耀华先生共同主持完成,1956年5月林先生在苏联召开的“全苏民族学会议”上宣读,当时题为《当前民族工作提给民族学的几个任务》;同年8月载于《光明日报》,1957年民族出版社出版单行本,标题改为《中国民族学当前的任务》。该篇论文体现了费、林两位先生关于土地制度改革、边疆民族地区社会比较研究的思路,具有重要的学术意义。

族团及族团间的关系

文 | 费孝通、王同惠

去大瑶山前的费孝通与王同惠

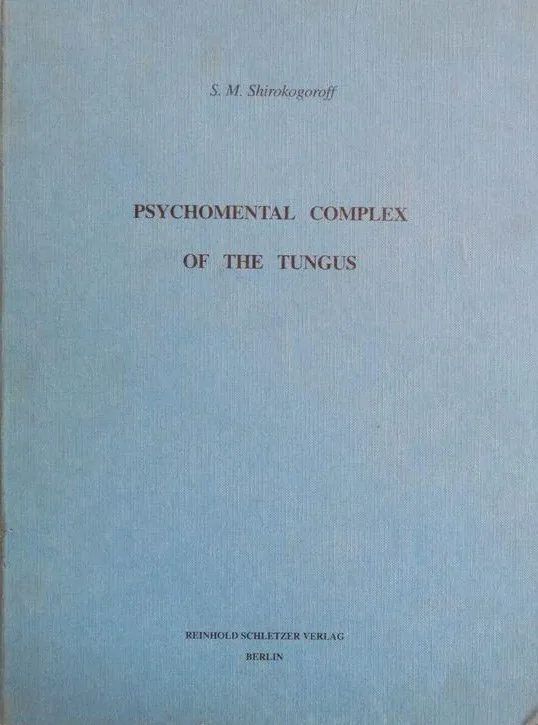

我们以上所叙述的是以花篮瑶为范围的,因为花篮瑶的人民有相同的言语和文化,自认为出于一源,具有团队意识,并且在相当例外之下实行内婚。这种团体相当于史禄国教授(Prof. S.M. Shirokogoroff)所谓ethnical unit。Ethnical unit我们可译作族团。 族团是以文化、语言、团体意识,及内婚范围为基础而形成的团体,但是文化、语言、团体意识及内婚范围是流动的,永远在变迁之中,它们的变迁以族团间的关系为枢纽。史教授曾以两种动向来解释这种变迁:一是向心动向,一是离心动向。在一族团所受外族压力强烈时,向心动向较胜于离心动向,则内部的文化和语言趋于统一,团体意识增强,内婚范围显明,因为这样才能增进该族团的向外抗力,以维持原有的族团间的关系网。在外在压力减轻时,离心动向渐趋强烈,内部文化、语言、团体意识及内婚范围,因处境殊异,而发生分离状态,至其极,导致旧有族团的分裂,新族团的形成。事实上,族团间关系不易达到一个平衡的状态,固定的族团单位很少成立,我们所能观察的只是在族团关系网中,族团单位分合的历程而已,这样的历程史教授称作ethnos(详论见史教授所著Psycho-mental Complex of Tungus,1936,第一章)。

族团是以文化、语言、团体意识,及内婚范围为基础而形成的团体,但是文化、语言、团体意识及内婚范围是流动的,永远在变迁之中,它们的变迁以族团间的关系为枢纽。史教授曾以两种动向来解释这种变迁:一是向心动向,一是离心动向。在一族团所受外族压力强烈时,向心动向较胜于离心动向,则内部的文化和语言趋于统一,团体意识增强,内婚范围显明,因为这样才能增进该族团的向外抗力,以维持原有的族团间的关系网。在外在压力减轻时,离心动向渐趋强烈,内部文化、语言、团体意识及内婚范围,因处境殊异,而发生分离状态,至其极,导致旧有族团的分裂,新族团的形成。事实上,族团间关系不易达到一个平衡的状态,固定的族团单位很少成立,我们所能观察的只是在族团关系网中,族团单位分合的历程而已,这样的历程史教授称作ethnos(详论见史教授所著Psycho-mental Complex of Tungus,1936,第一章)。

若从族团分合的历程上来观察花篮瑶的处境,我们又得到了很多可以叙述的事实。但是在叙述族团分合的历程时,我们不能不观察到和花篮瑶有关的其他族团。

和花篮瑶因地理上的比邻而相互发生关系的族团,有汉人、坳瑶、茶山瑶、滴水花篮瑶(这是滴水地方的花篮瑶,虽然名目上和我们所叙述的花篮瑶相同,而且也许在历史上有很密切的关系,但是在文化、言语上已不相同,他们互相不认为同属一个族团,亦不通婚,所以我们加上滴水二字以资分别)、板瑶和山子。

花篮瑶、坳瑶、茶山瑶、滴水花篮瑶、板瑶和山子都自称是瑶人。他们的来源并不相同。譬如花篮瑶自称来自贵州,板瑶却自称来自东方。他们的文化、语言随处有异,但是有一端是相同的,就是和汉人对抗。在和汉人对抗下,他们诸族团间发生了一种向心动向,这动向若推行到底就把他们的文化、语言统一,使他们忘却各个别的族名,而互相通婚,在这情形之下“瑶族”才正式成为一个族团的名字。在上述的六个单位中,山子在名称上还没有显明的加上瑶字,虽则在汉人的口中我们听见过山子瑶的称呼,但是事实上山子瑶的名称还没有完全成立。这是可见这向心动向还是很弱。

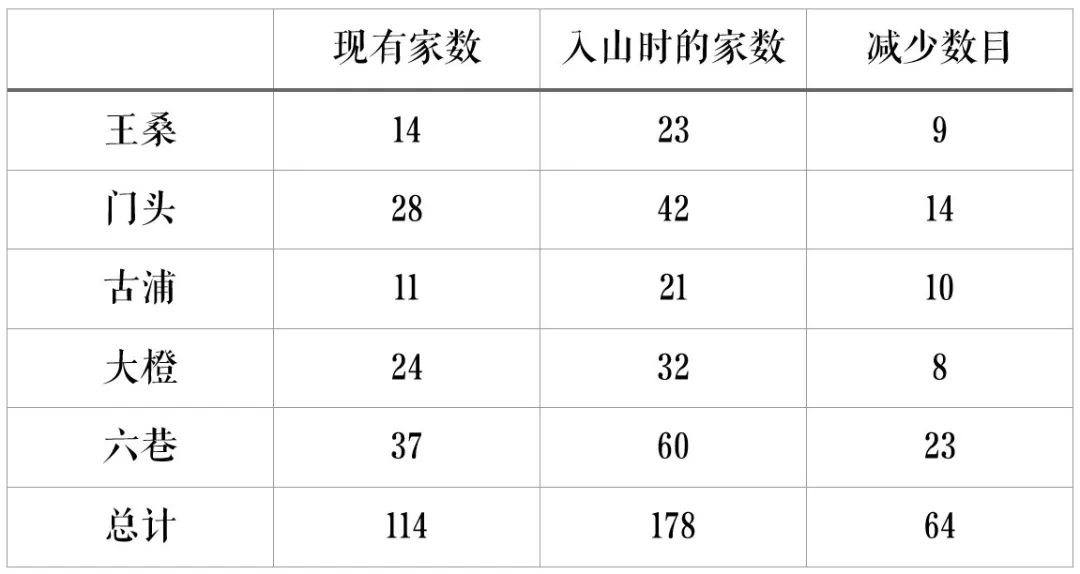

这种形成“瑶族”的向心动向是起于汉族的压力。汉族对于这许多非汉族团的压迫已有很长的历史。在这里我们并不想把这很长的历史加以详述。单从他们传统的仇汉心理,已经足以见到他们的祖先所受汉族的压力了。但是自从他们定居于现在大藤瑶山的区域以来,和汉人已获得相当族团间的调适。这调适状态的表示就是花篮瑶几百年来在文化及土地上所呈现着的平静形势。我们若去分析这调适的条件,最显著的是人口的停滞和降落。板瑶和山子的人口情形我们下面还要解释,其他四个有人口限制习俗的族团,人口停滞和降落是很明白的事实。以我们所调查的花篮瑶为例,在他们记忆中还保留着人口降落的实数。

这种形成“瑶族”的向心动向是起于汉族的压力。汉族对于这许多非汉族团的压迫已有很长的历史。在这里我们并不想把这很长的历史加以详述。单从他们传统的仇汉心理,已经足以见到他们的祖先所受汉族的压力了。但是自从他们定居于现在大藤瑶山的区域以来,和汉人已获得相当族团间的调适。这调适状态的表示就是花篮瑶几百年来在文化及土地上所呈现着的平静形势。我们若去分析这调适的条件,最显著的是人口的停滞和降落。板瑶和山子的人口情形我们下面还要解释,其他四个有人口限制习俗的族团,人口停滞和降落是很明白的事实。以我们所调查的花篮瑶为例,在他们记忆中还保留着人口降落的实数。

据他们所说,入山至今大约有30代,每代以20年计算,一共只有600年。在这600年中,他们的人口一共减少了原有总数的35%。人口降落的机构我们在上文中已讲过,造成这事实的重要原因是在土地的无由扩张,这可以说是一种消极的适应。在这种消极的适应之下,他们可以不必去和强族争抗以扩张土地来维持他们的文化水准了。

瑶汉关系的调适的条件,一方固然在瑶人方面,但是瑶人单方面的让步是不够的,所以我们还得顾到汉人方面的情形。我们虽没有详细调查邻近汉人的人口密度和土地生产力,但是就我们所得的印象言,觉得在汉人居住区域中像瑶区一般地理状态下的土地尚没有加以利用。在这情形下,入山来和瑶人争地似乎不很经济。但是,最近这调适的状态已发生了摇动。在板瑶区域的黄黔村已发生很严重的汉瑶争地的事件,同时汉人入山耕地的不但常见于板瑶地域,而且花篮瑶及坳瑶区域中亦常见。我们问他们为什么入山耕地,他们回答是“山外地太少了,这里还可以开田。”这种谈话,比统计更直接可以见到汉瑶人口土地比例相对情形了。

在族团间关系比较平衡调适的时节,合作的关系常较冲突的关系为显著。合作关系中最易见到的是经济上的交易。瑶人,如我所述的花篮瑶,经济上虽近于自足,但是有许多东西是仰给于山外的。而且汉人生产技术较为发达,生产的费用较省,出品质地较优,常使瑶人仰给汉人的日用品增加,譬如布匹。瑶人文化中本有自织的技术,但是因输入品的便宜,已使很多地方的瑶人,例如六巷,购用汉人所织的布匹。此外,因汉人文化较高,在汉瑶接触中,使瑶人见到许多喜用而自己不会制造的日用品,好像鞋、木桶之类的。在与日俱增的通商中,汉瑶已不能维持隔绝的形势,反之,他们实已发生分工交易的关系了。瑶人要用汉货,不能不输出土产,大宗是木材和自然的采集物。

由通商的关系上,瑶人需要很多文化上的新调适,最明显的是要学语言、文字来做交往的媒介。在目前,花篮瑶的男子几乎都能听及讲日用的邻近区域的汉语。而且还有少数的人能看及写汉字。要维持交易,在瑶山中不能不维持着相当数目的汉商,和传授语言、文字及其他必需知识的“老师”。这种老师是由瑶人自己拿钱来请的,除了供给膳宿之外,还要给相当金钱上的酬报。

族团关系的网络不但联结着邻近的单位,就是地理上不相连接的族团也会发生强烈的影响。我们要了解汉瑶关系的近态和趋势,不能不顾到汉族的处境。汉族在近百年来所受外族的压力日益增大,这压力的增加,不免发生强烈的向心力,不但在汉族的内部在语言、文化、意识逐渐统一,而且使汉族对许多被它包围着的非汉族团采取强烈的同化作用。在瑶山中我们就可以看到这种作用的明显表示。这作用在瑶人口中称作“开化我们”,在汉族方面,以广西省政府所代表的,称作“特种民族的教育问题”。所谓“开化我们”和“特种民族的教育”不过是汉化过程的两方面的看法,其实就是汉族同化瑶人,使瑶人不再成为许多独立的族团而成为汉族的一部分,就是汉族间的向心动向所引起的现象。这汉化过程所采取的步骤有两方面:一方面是行政上的“编户”,一方面是文化上的“教育”。编户就是行政上把瑶区编入和汉区同一的系统中,受省政府的节制,教育是输入汉族的文字和文化。

在这过程之下,瑶人逢着了一个新的局面,汉族已结束了以前“互不侵犯”的态度,开始在文化上予以一种强烈的侵入。这是和两个族团因人口或土地问题所引起的冲突不同,这不能视着普通族团间的冲突,而是一个由外族压力下所产生诸族团并合成一族团的向心动向所引起的语言、文化、意识等各方面统一的现象。但是如我们以上所述,瑶人并不是同属一个族团,“瑶族”至今尚未成立,而且许多非汉族团所处的境地不同,对于汉化的反应自然不会一律,在叙述他们不同的反应之先,我不能不先把在大藤瑶山中的诸族的关系一述。

1935年费孝通(左一)在大瑶山与当地群众合影。

图源自新华社资料片。

在大藤瑶山中的诸族团,入山的时间有先后的不同,先入山的占据了这区域,成了这瑶山的地主,后入山的因为该地已经被人占据,于是成了租地生活的佃户。我们不知道瑶山的详细历史,尤其关于诸族团移殖的情形,但是依据现在汉人个别入山租田的情形中,使我们猜想这辈现在瑶山中做佃户的诸族团当他们移入时是出于很小的单位,所以他们不能和已有组织的地主族团争瑶山的地权。

地主族团是包括花篮瑶、坳瑶、茶山瑶和滴水花篮瑶。他们因为经济地位的相似,不但有平等的地位,而且有一种形成一个族团的动向,他们有一共同的名称作“长毛”。“长毛”依他们解释是因为他们的男子都留着头发的原因,实际上就等于说“地主”。但是这四个地主族团,因言语及文化上的殊异,离心动向甚于向心动向,所以至今长毛还不能成为一个族团。在团体意识及内婚范围上却已呈沟通的形势。

这四个长毛族团,因为利益相同,很早在族团间就有一种联名的组织。在清朝时,因为有汉人的盗匪盘踞山内,他们曾协助政府把盗匪肃清,名义上受清朝的封号,组织成四个团练,用团总所在地作名称——六巷、罗香、金秀和滴水。六巷是花篮,罗香是坳瑶,金秀是茶山及滴水是花篮。这四个团练各有团总一人,四个团总中以最能干的做首领。在行政上这四个长毛族团已取得极密切的联络,而且有重要的事,就举行大石牌。大石牌是包括四团的头目,70多村,一百几十人。在去年,因广西政府推行特种民族教育政策,他们曾召集过这种会议。

在瑶山中当佃户的有板瑶和山子及少数汉人。他们在团练的组织里是没有地位的,但是板瑶和山子因人数较多,而且文化、语言的特异,团体意识的存在,亦自成为族团。这些经济地位相同的族团,和“长毛”相对,亦有专门的名称就是“过山瑶”。过山瑶不能有土地权,而且所耕的都是山地,没有水田,因之不易有集中和永久的村落。他们用容易迁移的竹料造屋,分散在各地,在自卫上处于不利地位。长毛握着土地权,随时可以收回土地,所以过山瑶的经济基础永远不能稳固。他们每年要向长毛纳租和服役,在他们的收获中要分一部分给长毛,加以所耕的是山地,所以生活程度较之长毛自然低落了。在这种殊异的状态下,长毛和过山瑶在心理上也有很大的差别。长毛是积极,负责,而且倔强;过山瑶是听命,服从而且能忍耐。过山瑶的那种心理对于他们的生存有大的价值。事实上他们是常受长毛欺侮的。我们曾知道两件事,第一件是一个长毛强奸了板瑶的妇女,给丈夫撞见了,反而惹动了长毛的忿怒,加以殴打,要他退租,后来还是那板瑶求了情,才算了事。第二件是板瑶因很平常的事,在言语上触怒了一个长毛,结果赔了一笔款子。他们没有力量来反抗长毛,所以只有养成一种顺服听命的心理。这心理对于他们的文化有很大的影响。板瑶没有限制人口的习俗,他们是听命的。他们宁愿有很高的婴儿死亡率和很低的生活程度,不愿接受人口限制的习俗。但是他们的勤劳和耐苦,及逐渐增加的人口数量却给长毛一种很严重的压力。长毛出租土地的数量逐渐增加,甚至有的把水田都租给他们。这是新近的事实,我们知道六巷有一个例子,有一个男子,离了婚,没有子女,也不再娶,把所有的田地都批给了板瑶,每年坐收1000斤谷子的租。长毛族团若露示任何弱点,这辈过山瑶就不放松的侵入了一步。自从广西省政府推行了特种民族教育政策之后,情形更加复杂了。

过山瑶永远没有忘记,他们是没有土地,也永远在希望有一天他们能耕自己所有的土地,他们族团的关系网络中,明白除非他们能得到汉族的助力,这希望不易达到,所以他们对于汉族的同化运动是欢迎的。就是在清朝,他们的男子已跟着留辫子,到了民国,又跟着剪辫子。在他们男子的服饰上已极端汉化。广西省政府的特种民族教育在板瑶区域也一往无阻的顺利进行,非但儿童入学,成年的也愿学习汉文。而且,现在所输入的汉族思想是民族平等,耕者有其田等等概念。正合他们的需要。从“特种民族教育”中,他们希望着有解决他们土地问题的一天。事实上,目前他们已开始收回土地权及抗租运动,和长毛冲突的时候,已经不远了。

长毛对于汉族文化本来没有反抗的必要,就是在“特种民族教育”政策推行之前,他们已自动地请老师来教汉文和输入汉族文化,但是“特种民族教育”和瑶山土地问题发生关系之后,情形却不同了。长毛在现有状态之下是处于有利地位,他们不愿有任何不利于他们的变迁。他们要维持地主的地位。曾有一个长毛向我们说:“哼,板瑶——板瑶怎样能有田——做他。”板瑶要有田,在长毛瑶看来是不可能的。

在这种情形之下,长毛自然不能不考虑到“开化我们”会引起的结果。究竟“特种民族教育”和土地问题有什么关系呢?各人的处境不同,各人的眼光不同,考虑的结论自然也不同。为了这问题,长毛在去年就召集了一个大石牌。茶山瑶是大藤瑶山中最富有,人口最多,能力最足的族团,自信力也强,他们对于“开化我们”认为是不必要的。“我们不要开化”。于是他们拒绝受编,拒绝开学校,并且进行联络坳瑶和花篮瑶破坏过山瑶区域中政府所立的学校。花篮瑶和坳瑶和汉族往来较多,而且实力较弱,认为拒绝开化所引起汉瑶间的裂痕对于瑶人是不利的。同时,他们认为特种民族教育中,并不包含解决瑶山土地问题的意义,他们不同意茶山瑶的态度,且很快的受编了。

大石牌会议不但没有得到四个长毛族团的一致行动,反而发生了内部的分歧。甚至于同一族团中也起了裂痕。最初是门头村的花篮瑶用武力解散了附近的板瑶学校,拆毁了校舍,而且声称凡是要读书的板瑶不准耕他们的地。于是引起了汉瑶间的冲突。政府派人来干涉他们的行动,别村的花篮瑶也不满意门头村瑶人的单独行动。在这双重压迫下,门头的花篮瑶就停止了他们的活动。

茶山瑶却没有受到门头花篮瑶所受的内外双方的压迫,所以还企图着以武力来贯彻他们的主张。他们要出兵来攻击“附汉”的坳瑶。“附汉”是叛徒,违反了传统的石牌规矩。坳瑶于是申诉于政府,要求实力的保障,所以并不改变他们的态度。这一种冲突正在酝酿中。

在上述的情形中,我们可以见到一个很复杂的族团间的关系网络。在这种网络中族团单位永远是在流动中。但是依现有状态而论,比较明显的族团单位,以言语、文化、团体意识、内婚范围为区别的基础,是花篮、坳瑶、茶山、滴水花篮、板瑶、山子等名称所包括的团体。这些族团间因经济地位的相同和相异,又发生了一种向心动向,有形成所谓“长毛瑶族”及“过山瑶族”的可能。若是汉族向他们的压力增加,长毛和过山间又可发生一种向心动向以形成一整个“瑶族”。但是因汉族受外族的压力,在形成一更大的“中华民族”的向心动向下,对于诸瑶族团采取了很强的同化作用。这作用所引起诸族团的反应,因处境的特异亦不一致,但是有一点是无疑的,就是在这同化作用之下,诸族团原有的文化遗产及其社会组织在最近的将来会发生激烈的变化。这个变化正是民族学最好的研究题材,而我们希望我们在本书中所叙述的社会组织能作以后研究者的根据。

《花篮瑶社会组织》商务印书馆1936年版

*本文选自费孝通/王同惠著《花篮瑶社会组织》第六章