在此前两期的费孝通专题推送中,我们分别推出了费孝通先生在经济与社会、民族与宗教等方面的思想观点及相关论述。20世纪90年代,费孝通先生提出了“文化自觉”。《试谈扩展社会学的传统界限》一文是在费孝通先生提倡“文化自觉”以来,针对社会学人类学学科提出的,如何能进行一种“文化自觉”式的研究。本文写作于2003年,费孝通先生在文中指出社会学是一种具有科学和人文双重性格的学科,社会学的价值不仅仅在于其解决具体问题的实用性和工具性,更在于它涵养人的精神、培育完善人格和理性生活态度的人文性。因此,社会学要研究人的精神世界,不能用简单的还原论来处理,而要特别重视对意义的解释。

文章选自《费孝通文集》第16卷,由于文字略长,我们分上下两篇推送。此为下篇。

试谈扩展社会学的传统界限(下)

文 | 费孝通

“讲不清楚的我”

如果要不断深化对“社会关系”的研究,可以从不同的角度切入,除了“意会”之外,还有一个角度,那就是从社会关系的“两端”——“人”的角度来探讨。当然,我们不必再重复社会学已有的成果,不必一般地从旁观者的视角来探讨“人”这个概念,而是要从“主体”(subjective)的、第一人称的角度理解“人”,也就是研究“我”这个概念。

从“我”的角度看,一个很值得关注的问题,就是每个人的这个“我”,实际上都分为好几个“我”,生物的“我”、社会的“我”、文化的“我”、表面的“我”、隐藏的“我”、说不清楚的“我”……但这并不是弗洛伊德等心理分析意义上的不同层次的“我”,而是一种社会学意义上的多方面的“我”。从理论上说,最普通、最一般的“我”的感受应该是生物的“我”,但这是人们自己几乎不可能感知到的一个“我”,因为只有刚出生的时候的我,是纯粹“生物”的,但那时候,人根本不能感知自己,不可能知道自己这个“生物的我”。一般来说,人在某些极端情境下,丧失了后天文化赋予的各种感觉,回归到接近最基本的生命本能状态的时候,应该是比较接近纯粹生物的“我”的状态,比如在极度恐惧中凭本能逃生、在极端痛苦中已经丧失其他感觉、极度兴奋忘乎所以等等,但在社会文化中长大的人,即使在这种情形下,也很难完全摆脱“文化”背景,很难成为一种纯粹的生物的“我”。另一种接近的情况,就是丧失正常的意识,只有生命本能的反应,像睡觉的时候,喝醉的时候,但实际上这时候也不是纯粹的,即使睡着的时候,梦里也有文化,那是梦中之“我”,和醒时的“我”不同而已;喝醉的“我”也不是纯生物的,喝醉的时候,也是有一种独特文化的,不过和平时不同而已。另外在这些特殊的情形下,不管怎样,问题是我们自己几乎无法正常“感受”自己。

在诸多“我”中,有些“我”是看得见、摸得着的,是可以公开说清楚的,但这部分“我”很有限,每个人都有很大一部分“我”,只在心里,讲不出来,这部分“我”实际上是公众之外的“我”。这部分“讲不出来的我”,常常是自己也不知道的,自己日常的生活、工作、举止言谈、社会交往等等,受这个“我”支配,但自己也不清楚,这就涉及到上面说的人际关系中的各种“意会”,这种“意会”的主体,有时其实就是这个“讲不出的我”。比如,我们读古诗词,感到美妙的意境,仿佛跨越千百年的历史,和古人共享那种悠然的感受,这种感受,往往是“难以言传”的,而对于一个具有这种诗词文化修养的人来说,又是“不言而喻”的。那么这种“意境”究竟是“谁”在感受呢?似乎不是平时吃饭睡觉的那个“我”,不是求职简历上那个能够一条条写清楚讲明白的那个书面中的“我”,也不是平时同事中、朋友中、街坊邻居中那个包括具体长相、性格、技能、爱好的张三李四的我。在“意在言外”的交流中,不是这些具体的、可描述的“我”在活动,而是一个不那么清晰的“我”在主导这些活动。因为那些可以描述出来的我,都是通过各种社会关系来定义的,当我们无法确切定义一种“不言而喻”的微妙“关系”的时候,也很难清晰明确定义这个“意会”的主体——“我”。有趣的是,这个不断体会着各种“意在言外”感觉的隐含的“我”,也是一种只能“意会”的东西。

有时候,我们可以“意会”别人,却不一定总能够“意会”自己,常常是自己也不知道自己究竟是怎么处理这些“不言而喻”的东西的。一切都是随着习惯自然而然做的,很难说清楚,一旦别人说出来,自己还经常不承认。

应该说明,这个“讲不出来的我”,并不是“不想讲出来的我”,这两个“我”不是一回事。有时我们自己反思(reflex)自己的时候,要面对一种“我”,这是自己看自己的“我”,是自己知道的“我”,它和“讲不出来的我”有相近之处,在社会公众看来,好像是一样的,都是在你内心里隐藏的东西,但对自己来说,完全不一样。反思的“我”,是自己能说清楚的,能看得见的,只是故隐藏在心里,不公开说出来,不想让别人知道。这个“我”,比“讲不清楚的我”要简单得多,它是一种明确的知识,是可以界定、描述和解释的。当然,这种不愿意讲出来的“我”,有时也通过“意会”的方式表达出来,但谁在表达呢?这个表达的主体呢?又是我们谈的这个“只能意会”的“我”。

决定人的行为的就是这些各种各样的“我”。那种“讲不出来的我”,不是完全没有办法感知,实际上很多人是能够通过“直觉”感觉到的。这种直觉,现在好像还不能用实证的方法来解释,也常常引起人们的怀疑和否定,但有些类似直觉的东西,又不能完全否认,诗歌里往往就有这一类感受表述,就是通过一种“意会”的方式,表达了“意会”的那个“我”。古今中外的很多诗人,有时候就好像是直接把这类感受表达出来。你读诗,实际上是在读诗人,你总是感觉这些诗是言未尽意,意在言外,这就是在感受诗人的那个“讲不出来的我”。而其他很多艺术——绘画、音乐等也常常反映人的这部分“我”。

对“讲不出来的我”的研究,也就是从主体的角度对人际关系互动过程中的“意会”部分的研究,是社会学面临的又一个挑战。艺术、文学、电影等,只是利用和表达这部分的存在,并没有从学理上进行研究和探索。在各种社会科学中,社会学作为一种以逻辑因果和系统分析见长的学科,是有条件也有责任对这方面进行探讨的。不管是从工具性的应用角度来说,还是从人文教育的角度来说,社会学在这方面应该实现某种突破性的进展,这将是社会学整体发展的一个重要的里程碑,使得社会学作为一门科学,在人类知识探索上跨上一个新的台阶。

在各种“我”中,还有一个很值得注意的“我”,那就是“被忽略掉的我”和“被否定掉的我”。古人常常说“忘我”,“去私”,这是一种把“我”这个东西否定掉的倾向,这究竟是什么含义?这里的“我”、“私”究竟指什么?是自己的生命?欲望?自我意识?物质财富?去除“我”,那么还剩下什么?如果“我”被否定,什么是这种行为的“主体”呢?…今天的人基于今天的这一套概念,会提出一系列的发问。“忽略我”、“否定我”事实上是一种非常矛盾的状态,它反映出中国人文价值中因难的一种深层的张力,但这种境界,不是虚构的道德说教或寓言故事中的题材,而是历代史不绝书的很多真人真事的反映。从古至今,确实有无数“仁人志士”为了自己的理想达到了这种境界,也有很多“高人”自我修炼达到了这个高度,当然还有很多“奇人”因为投身或痴迷于某种事物,进入这种状态。 不管怎么说,在古典价值体系中,“忘我”和“去私”是一种很高的境界,只有个人修养到了极高的阶段才能达到的境界。事实上,这种价值观,不仅仅是古代的事情,其实,就在不远的三四十年前,中国的主流社会还把这种价值观推到一种难以置信的极端的程度,“私”这个字成了最大的邪恶,“自我”这个词变成了“准贬义词”,整个社会完全笼罩在一种彻底极端的“忘我”、“去私”的话语中……这是刚刚发生在中国大地上不久的事情,我们都亲身经历过的,这种20世纪发生的极端“去私”的强烈冲动,反映出中国文化中这种“否定了的我”的巨大力量。这种“被人为否定的我”和“讲不清的我”、“讲不出来的我”一样,同样是我们社会学可以深入研究的课题。

不管怎么说,在古典价值体系中,“忘我”和“去私”是一种很高的境界,只有个人修养到了极高的阶段才能达到的境界。事实上,这种价值观,不仅仅是古代的事情,其实,就在不远的三四十年前,中国的主流社会还把这种价值观推到一种难以置信的极端的程度,“私”这个字成了最大的邪恶,“自我”这个词变成了“准贬义词”,整个社会完全笼罩在一种彻底极端的“忘我”、“去私”的话语中……这是刚刚发生在中国大地上不久的事情,我们都亲身经历过的,这种20世纪发生的极端“去私”的强烈冲动,反映出中国文化中这种“否定了的我”的巨大力量。这种“被人为否定的我”和“讲不清的我”、“讲不出来的我”一样,同样是我们社会学可以深入研究的课题。

将“心”比“心”

传统意义的中国人,对于“人”、“社会”、“历史”的认知框架,既不是西方的“主观”、“客观”二分的体系,也不完全如中根千枝先生所概括的日本文化的“纵向”特征;中国的世界观,更像是一种基于“内”、“外”这个维度而构建的世界图景:一切事物,都在“由内到外”或“由表及里”的一层层递增或递减的“差序格局”中体现出来。因此,在中国的传统思想探索中,对于“我”的关注,自然地就继续向“内”的方向深入,也就引出比“我”更接近“内”的概念——“心”这个范畴。

古人可能是由于缺乏生理知识,错把“心脏”当成了人们思想的器官,所以总是把本来描写“心脏”的这个“心”字,和人的思想、意愿等联系起来,并以这个“心”字为核心,构建了庞大复杂的思想体系。但古人这种生理学知识上的错误并不妨碍这个思想体系的重大文化价值,因为不管人类是不是真的用“心脏”来思考,这个“心”的概念,已经被抽象化了,脱离了一个具体内脏器官的含义(今天你可以说它是指“人脑”),而上升到人生哲学的层次上,它已经是一个内涵十分丰富的哲学概念,而不再是一个生理学名词。

在古典人文思想中,“心”是个人自我体验和修养的一个核心概念,如“山光悦鸟性,潭影空人心”等,它的内涵十分广泛,包括思想、意识、态度、情感、意愿、信念等等,但我们特别要关注的一个重要的内涵,就是它常常倾向和暗示一种“主体性”(subjectivitiy),就是说当人们谈到“心”的时候,总是自然产生一种“心心相通”的感觉,即使讨论别人的“心”的时候,其描述的口吻,也就像一种“设身处地”地类似于“主体”的角度在说话(有点像电影中的“主观镜头”),而不是所谓“客观”的旁观者的角度。像“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”的这个“心”,就有这种感觉,这首诗透出的杜甫的心情,好像和几百年前的空白获得了一种跨时代的“通感”,仿佛在直接感受孔明那种“良苦用心”。在这种陈述的习惯中,“将心比心”的说话法,就是顺理成章的了。“心”这个概念造成的这种微妙的感觉,既有中文构词和语法的原因(没有明确的主格宾格),也反映了中国古代思想在方法论方面的一种特点,这是我们今天在一般的科学实证方法论之外可以注意研究的一些新的领域。

“心”的概念,比其独特的思考维度,也成为阐释人际关系的一个重要的范畴,比如“心心相印”、“心有灵犀”、“知人知面不知心”等。用“心”来陈述人际关系,着眼点不在这些“关系”本身的性质和特征上,而是在于当事者的“态度”,其背后的潜台词似乎是说:不管什么样的关系,最重要的,是人的态度,是“态度”决定“关系”——是诚恳还是奸诈?是开朗还是诡秘?是坦荡还是猥琐?是认真还是敷衍……这种以“态度”为重点的人际关系理念,不是抽象思辨推导的结果,而是千百年社会实践的总结,是自有其内在的宝贵价值的,很值得我们今天的社会学家加以关注和研究。同时,这种理念还有深刻的认识论方面的意义。“心领神会”就是古人所有理解的一种真正深刻、正确的认识事物的境界,它不是我们今天实证主义传统下的那些“可测量化”、“概念化”、“逻辑关系”、“因果关系”、“假设检验”等标准,而是用“心”和“神”去“领会”,这种认识论的范畴,不仅仅是文学的修辞法的问题,它就是切切实实生活中的工作方法,也确实表明中国文化和文明历经几千年长盛不衰,其中必定蕴含着的某种优越性和必然性。

“心”的概念的另一个特点,是它含有很强的道德伦理的含义。抽象的、认识论上的“心”的概念,是基于心脏是人生命中“最重要器官”,因此它也自然地代表着“做人”、“为人”方面的最生死攸关的、最需要珍重的东西。当你使用这个概念的时候,背后假设的“我”与世界的关系已经是一种“由里及外”、“由己及人”的具有“伦理”意义的“差序格局”,而从“心”出发的这种“内”、“外”之间一层层外推的关系,应该是“诚”、“正”、“仁”、“爱”、“恕”等,翻译成今天的语言,就是说这种“内”、“外”之间的关系应该真诚、共存、协调、和睦、温和、宽厚、利他、建设性的等等,这种关系是符合“天人合一”、“推己及人”、“己所不欲”、勿施于人”等人际关系的基本伦理道德的。“心”的主观性和它的道德性,包含着对认知主体的“人”本身的鞭策和制约。这种观念,不同于我们今天很多学术研究强调的那种超然置身事外、回避是非的“价值中立”、“客观性”等观念,而坦诚地承认“价值判断”的不可避免性(inevitability);它不试图回避、掩盖一种价值偏好的道德责任、而是反过来,直接把“我”和世界的关系公开地“伦理化”(ethicization或moralization),理直气壮地把探索世界的过程本身解释为一种“修身”以达到“经世济民”的过程(而不是以旁观者的姿态“纯客观”、“中立”地“观察”),从“心”开始,通过“修、齐、治、平”这一层层“伦”的次序,由内向外推广开去,构建每个人心中的世界图景。

中国今天的社会学,应该探讨古人谈了几千年的这个“心”,究竟是什么东西。它并不能简单地翻译成“思想”、“智力”等现代通行的各种观念和范畴。陆象山说“宇宙即是吾心、吾心即是宇宙”,他究竟是在说什么?这个话给我们今天的社会学什么启示?中国社会学现在还没有特别讲这个“心”,但是要在中国文化背景下研究社会,不讲这个“心”是肯定不行的。“心”作为古人认识自我和人际关系的一个核心基础概念,已经渗透到我们社会文化的方方面面,也是日常口语中出现频率极高的词语。这个概念,作为文化传统的一个重要部分,代代相传,构成亿万人民的思想观念基础,在不断构建和塑造着人们的态度与行动。

中国今天的社会学,应该探讨古人谈了几千年的这个“心”,究竟是什么东西。它并不能简单地翻译成“思想”、“智力”等现代通行的各种观念和范畴。陆象山说“宇宙即是吾心、吾心即是宇宙”,他究竟是在说什么?这个话给我们今天的社会学什么启示?中国社会学现在还没有特别讲这个“心”,但是要在中国文化背景下研究社会,不讲这个“心”是肯定不行的。“心”作为古人认识自我和人际关系的一个核心基础概念,已经渗透到我们社会文化的方方面面,也是日常口语中出现频率极高的词语。这个概念,作为文化传统的一个重要部分,代代相传,构成亿万人民的思想观念基础,在不断构建和塑造着人们的态度与行动。

“心”这个概念,不仅仅是中国文化所独有,就我们现在所知,世界上其他闻名中,也有把“心脏”当作人类思想意识中心的观念,也因此以“心”为“中心”发展出一种抽象的“心”的概念体系,并把它放在“人”和“社会”的一个很核心的位置。比如在西方文化中,“心”这个概念本来也是源于对人生理器官“心脏”的指称,但其引申含义,已经超过原来生理上的“心脏”这个含义,至今在很多西方日常语言中“心”(heart,herz等)这个词已经成为指一个人的“真诚的意愿”、“真实的自我”、“重要的记忆”等等这样的意思了,这个词一直是描述“自我”和“人际关系”的十分重要的词语。这个“心”的本意,在大多数情况下和中国“心”的概念有很大的相似之处。

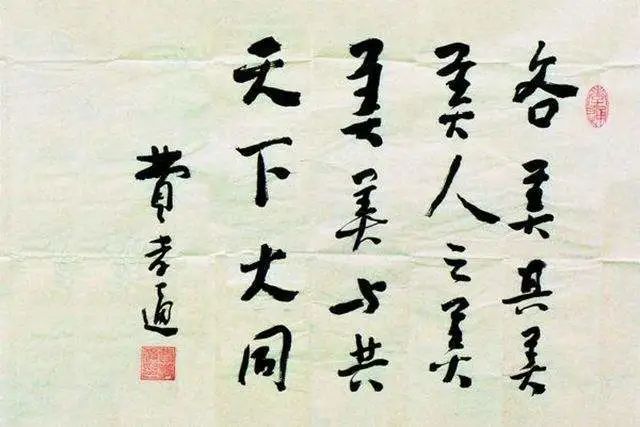

方法论与古代文明

像其他各学科一样,社会学在探索新的研究领域的时候,不可避免地要涉及到方法论和方法的创新问题。当前主流社会学基本上沿用实证主义的“科学”方法。当然,广义的科学,是包括所有系统知识体系的,但目前社会学方法论中的“科学”,主要是指借鉴自然科学和数学的假设检验和统计等基本研究方法。这些方法作为社会学基本的研究方法,已经基本成熟,未来也将长期作为社会学的基本研究方法;但另一方面,我们在探索某些新的论题和领域的时候,也需要进行方法论和方法上的再探索。在运用社会学来研究“我”、“心”这类概念的时候,原来的实证性的、假设检验模式的研究方法,还能不能奏效?结果如何?这就要进行一些尝试和探索,也可能需要借鉴一些新的思考方式和研究法。在引入新的研究方法的过程中,我们应该以一种开阔的心态,面向全人类各种文明中蕴藏的智慧,像印度文明、伊斯兰文明、希伯来文明、东正教文明、美洲土著人文明、非洲文明等,这些文明中都包含着人类长期积累的高度智慧,值得我们去深入研究、借鉴和吸收。尽管这些文明今天在外在形式上不一定都那么“强盛”,但文化和智慧的价值,是不能简单地以经济、军事实力为标准来衡量的。人类的各种文化中,都可能蕴含着很多永恒的、辉煌的、空前绝后的智慧,我们要学会欣赏它们、理解它们、吸收它们、这也是我所说的“美人之美、美美与共”的本意之一。中国文化自古以来就是一种容纳百川的文化场合,我们对外界文化的吸收,不必拘泥于它是来自某一种文化或某一个方向的成果。比如,在研究“精神”、“我”、“心”等问题的时候,很多宗教文化中的对于虔诚、内省、忏悔、默想(meditation)等概念的探讨就很值得关注。像佛教中大量的关于心、性、戒、定、智慧的探索,历时2000年,后来成为中国“理学”的一个重要来源,从中发展出禅宗等中国本土流派的宗教,其中有很多东西是相当成熟和深刻的,对我们今天社会学新领域的开拓,可能具有很好的启发作用。

在中国本土传统中,古代诸子百家、儒家、道家的东西是我们认识中国社会的基础知识之一,不能忽视,特别是宋明理学的很多东西,非常值得重视。理学堪称中国文化的精华和集大成者,实际上是探索中国人精神、心理和行为的一把不可多得的钥匙。中国传统思想的演化的一个重要特点,就是它的实践性;理学的东西,并不是一般的学者的思辨的结果,不是纯粹的理论探讨,它的所有概念,所有内在的逻辑,实际上都是紧扣社会现实中人与人关系的要义——地位、名分、权利等等,它是中国古代现实政治、社会文化运作的经验总结和指导方略,具有很强的实践性。理学的东西,说穿了就是直接谈怎样和人交往、如何对待人、如何治理人、如何塑造人的道理,这些东西,其实就是今天社会学所谓的“机制”和“结构”,它直接决定着社会运行机制和社会结构。如果我们能够在一个新的高度上重新审视这些前人的成就,会给我们今天的探索提供很多新的启示,十分有助于开拓中国社会学的探索领域。

理学的东西,对于我们深刻理解中国人的心智,具有很大的价值,很有认真整理和分析的必要,但它的表达方式和内在的思路,和今天社会学的思想方法、思路、范畴很不相同,所以我们要研究这些传统的东西,就有一个“解读”和“翻译”的过程,这就是所谓“解释学”(Hermeneutics)的来源。这种“翻译”,就迫使你必须真正用心,彻底理解这些东西,你不吃透它们的含义,是翻译不出来的;同时,翻译也是创造新概念的过程,通过研究这些传统文化的概念,我们有可能融会古今,结合今天社会学的思路,提出一些源于传统、又不拘泥于传统的、具有普遍性意义的新的范畴和概念。中国社会学一直没有特别刻意地去探讨中国延续了几千年的“心”、“神”、“性”等问题,在一定程度上是受到现代社会学研究方法的制约,因为这些概念,不太容易运用现代主流的社会学的方法去研究,从某种意义上说,这些概念正是今天的社会学方法掌握不住、测算不了、理解不了的部分。目前的实证主义思路,不太容易真正进入这些领域,进去了,也可能深入不下去,有很多根本性的障碍。比如科学方法的前提,是要有可以观察和测量的东西,是要有经验性(empirical)的基础,要有一种客观形成的立场,首先是要能够把研究对象“客观化”,这些要求,在对“心”等概念的研究时,往往很难得到满足。换句话说,今天社会学的一些方法,无法和古人进行跨越时间和历史的“交流”,我们今天的社会学,还没有找到一种跟“理学”进行交流的手段(means of communication)。

新领域的开拓,往往要求在方法论和方法方面进行探索,也不排除吸收借鉴一些其他的方法和思路。就拿理学中所隐含的方法论来说,就可能对社会学的研究方法有某些充实和帮助。理学讲的“修身”、“推己及人”、“格物致和”等,就含有一种完全不同于西方实证主义、科学主义的特殊的方法论的意义,它是通过人的深层心灵的感知和觉悟,直接获得某些认识,这种认知方式,我们的祖先实践了几千年,但和今天人们的思想方法无法衔接,差不多失传了。今天的人,包括我们自己在内的绝大多数学者,不知道这究竟是一种什么感受。但我们不能简单地说这些方法都是错的、落后的、应该抛弃的。它们不仅在历史上存在了那么长时间,更重要的是,这一套认识方法,已经变成一套理念,变成一群人的意识形态和信仰,并且确实解决了一些我们今天的很多思想方法无法解决的问题。比如在古代中国,在当时的技术条件下,这套东西如何维持中国这样一个如此庞大的国家和人口(实际上差不多一直是当时世界最大、最繁杂的政治经济实体)长期的统一和稳定?当时的知识阶层和官僚系统,都是由这一套认识论和思维方式“武装头脑”的,它确实以相对很快少、很节约的人力物力、实现了复杂的社会治理。因为它的很多东西,是顺着人的自然感觉走的,是顺应着中国乡土社会的人情世故,从草根文化习俗中生长出来、提炼出来,又提升到“圣贤”高度上的,所以才能在复杂的社会结构中上通下达、一贯到底、它有一种和中国社会现实天生的“气脉相通”的东西。

传统中的这些方法论因素,也许可以作为今天社会学的诸多“前沿”之一,进行一些探索。一方面,我们做到真正“领悟”古人“格物致和、诚心正义”的认知方法,明白它的真谛;另一方面,吸收当前国际上各种思想潮流,不拘泥于是否时髦、流行,而是注重于对中国社会学科建设的价值,以我们自己的需要为参照系来衡量和吸收。比如,在西方社会学田野调查中就出现了基于神学中“解释”(hermeneutik)、马克斯·韦伯的“理解”(verstehen)、“现象学”(Phenomenology)等学传统而发展出来的“互为主体性”(inter-subjectivity)的方法论思潮,就是一种侧重调查者和被调查者这两方面主体意识的调查方法的探索,与一般科学实证的方法论有所区别。这方面的内容,在一些西方的社会学人类学田野笔记中,早已经有所体现。这些东西、似乎与我们的“将心比心”、“心心相印”的理念有某些相通之处,值得我们认真关注和研究。

结语

“人”和“自然”、“人”和“人”、“我”和“我”、“心”和“心”等等,很多都是我们社会学至今还难以直接研究的东西,但这些因素,常常是我们真正理解中国社会的关键,也蕴含着建立一个美好的、优质的现代社会的人文价值。社会学的研究,应该达到这一个层次,不达到这个层次,不是一个成熟的“学”(science)。如果我们能够真正静下心、坐下来,潜心梳理这些传统的宝贵遗产,真正在这方面获得一些突破,那将是社会学发展的一个重要的跃进。

“人”和“自然”、“人”和“人”、“我”和“我”、“心”和“心”等等,很多都是我们社会学至今还难以直接研究的东西,但这些因素,常常是我们真正理解中国社会的关键,也蕴含着建立一个美好的、优质的现代社会的人文价值。社会学的研究,应该达到这一个层次,不达到这个层次,不是一个成熟的“学”(science)。如果我们能够真正静下心、坐下来,潜心梳理这些传统的宝贵遗产,真正在这方面获得一些突破,那将是社会学发展的一个重要的跃进。

要把这些融会历史文化于一体的,目前用电脑还“计算不了”的概念一一攻破,是一项艰巨的工程,它本身就是在重新审视我们自己的历史,也就是“文化反思”和“文化自觉”的一种重要的实践。如果依照梁漱溟先生早年的论述,跟西方文化比起来,中国文明的很多传统,确实表现出直达和早熟的特征,就好像中国绘画很早就越过临摹现实、具象写实的阶段,进入到书法、写意等抽象化的境界,并达到一种极高的人文品位,而西洋绘画经过一个一个阶段长期充分的成熟的发展,后来也走向抽象化……不同文明各自的这种优势,应该而且可以互补。如果说中国文明有它发育不全的一面,造成了后来某些技术方面的脆弱,在与西方的对抗中,不堪一击,那么,其直觉体验的那种先见性和超前性,又使得它很早就体会和领悟到了别人没有感觉到的东西。从宏观的人类文化史和全球视野来看,世界上的很多问题,经过很多波折、失误、冲突、破坏之后,恰恰不得不回到先贤们早已经关注、探讨和教诲的那些基点上。社会学充分认识这种历史荣辱兴衰的大轮回,有助于我们从总体上把握我们很多社会现象和社会问题的脉络,在面对人类社会的巨大变革的时代,能够“心有灵犀”充分“领悟”这个时代的“言外之意”。