文研讲座100

2018年10月19日下午,“北大文研讲座”第一百期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“牛津藏马士曼文献及其相关学术研究——兼论基督教新教对华传授史研究如何寻求新突破”。华中师范大学中国近代史研究所教授马敏主讲,北京大学历史学系教授李伯重主持。加州大学圣地亚哥分校历史学教授周锡瑞(Joseph W. Esherick)、北京大学中国古代史研究中心史睿列席聆听并参与讨论。

马敏教授

马敏教授一直致力于中国近代社会经济史的研究,在中国早期商会史、博览会史、教会大学史等方面都取得了重要成就。本次讲座马敏教授带来的报告不仅展现了十九世纪初的中文出版印刷史、教会史,更展现了鸦片战争前中国与外部世界的密切关联。

马士曼(Joshua Marshman)像

马敏教授首先介绍了牛津藏马士曼文献的相关背景。马士曼(Joshua Marshman,1768-1837)出生于英国,1794年按浸礼会仪式受洗为教徒,成为英国新教主要宗派浸礼会(British Baptist Society)的一员,之后便在神学院学习神学。1799年,马士曼与妻子一道,作为浸礼会的派出传教士远赴印度传教,从此就在印度加尔各答的塞兰坡(Serampore)定居。在印度传教的过程中,马士曼学习了中文。虽然一生都不曾踏上中国的土地,但他将《圣经》翻译为汉语,将《论语》译为英文,还撰写了关于汉语语法的研究著作。现在,这些著作作为浸礼会档案的一部分保存于牛津大学摄政公园学院(Regent’s Park College)的安格斯图书馆,是当前研究新教海外传教史、早期汉译西书以及英译汉书的珍贵材料。

马士曼在塞兰坡大学(Serampore College)使用过的椅子

马敏教授在牛津大学做客座研究员时发现了这些藏于浸礼会档案中的宝贵文献,可以大致分为三类:马士曼文件(Papers),马士曼通信(1799-1826)和安格斯图书馆的汉籍收藏。典藏包括两本马士曼的《圣经》中译本(《马可福音》和《约翰福音》),两本研究性著作(《论中文之汉字与音韵》与《中国言法》),以及1809年出版的《论语》英译本。

究竟是谁最先翻译出版了中文《圣经》呢?国内学界的传统观点是,马礼逊(Robert Morrison)最早翻译出了中文《圣经》,并在1819年在马六甲印刷出版。但通过马士曼文献的发现,可以得知,马士曼与马礼逊是在同一年(1810)出版了《圣经》一个章节的单行本,而到1822年时马士曼已经出版了完整的《圣经》——比马礼逊1823年全集本的出版还要早一年。因此,新教传教士最早的《圣经》汉译,应当不止有一个源头:除了伦敦会(London Missionary Society)的马礼逊和助手米怜(William Milne)在澳门、广州与马六甲从事的翻译工作外,远在印度塞兰坡的马士曼和助手拉沙(Lassar)也在进行着翻译工作。

那么,为什么在印度传教的马士曼要进行《圣经》汉译的工作呢?1800年,印英学院(the College of Fort William)在加尔各答正式成立,浸礼会雄心勃勃,希望把印英学院作为自己在东方的据点,在这里把《圣经》翻译为全部东方语言,从而把新教推向整个东方世界。为了完成这个计划,印英学院在成立之初就特聘了亚美尼亚裔澳门人拉沙作为学院的中文教授,并负责《圣经》的翻译工作。从1806年开始,拉沙便开始在马士曼的指导下翻译《圣经》。1810年,马士曼和拉沙最早译出并出版了《新约》中的《马太福音》。而同年由马礼逊译出的则是《新约》中的《使徒行传》(时译名为《耶稣救世使徒行传真本》)。但后来经过多方考证,这本《使徒行传》并非马礼逊本人独立翻译,而是大量“借鉴”了之前天主教的译本,所以严格来说不能算作自己的成果。1811年,马士曼和拉沙又译出并出版了《马可福音》,1813年出版了《约翰福音》。这本书是世界上第一本铅活字印刷的中文书籍。之后,马士曼又陆陆续续翻译、出版了《圣经》的其他篇目,到1822年时,马士曼翻译的全本《圣经》由塞兰坡浸礼会印刷所出版,采用西式精装,铅字活版印刷。

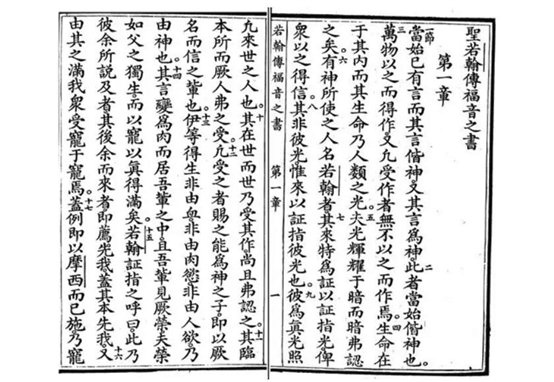

马礼逊在1813年翻译、出版的《约翰福音》书影,

时译名为“圣若翰传福音之书”,

采用木活字印刷技术。

马士曼在1813年出版的《约翰福音》书影,

时译名为“若翰所书之福音”,

采用铅活字印刷技术

当然,对于马士曼与马礼逊两人对《圣经》汉译工作的贡献,国际学界也长期争论不休,其中备受关注的是两个问题:

其一,“二马”究竟谁先出译出和出版了第一部中文《圣经》?

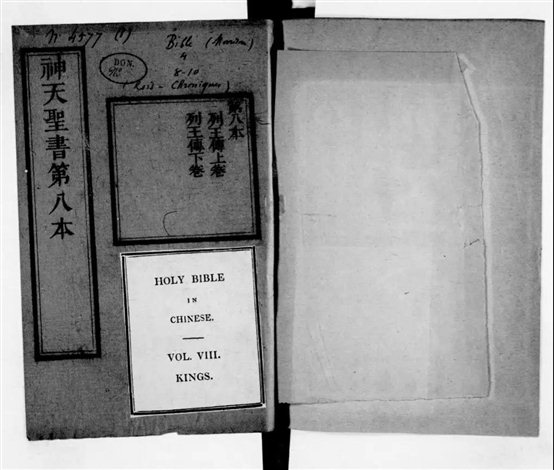

从现在已发现的资料中可以看出,马士曼和马礼逊是分别在印度的塞兰坡和中国广州不约而同地于1810年付梓出版了《新约全书》中个别篇章的单行中译本,但马礼逊的译本是以大英博物馆珍藏的天主教传教士白日升(Jean Basset)汉译《圣经》稿本为依据的。因此严格来看,马礼逊这时的译经工作只能算作对前人译著的修正与重译。马士曼在通信中也提到了这一点,他对照马礼逊与白日升的译本,发现马礼逊的《使徒行传》全书146页仅改动了1113个字,相当于平均每页只有7个字与白日升译本不同。因此,很难说是马礼逊本人的成果。后来马礼逊本人也承认,说这本译作基本上只有序言是自己撰写的。而在印度这一边,马士曼和拉沙早期的译经工作则是没有参照的,当然也因此翻译质量上有所欠缺。此外,完整版《圣经》中译的出版也是马士曼在先,而马礼逊和米怜当时译名为《神天圣书》的全本《圣经》直到1823年才出版。

马礼逊、米怜译《神天圣书》第八本书影

其二,马士曼与拉沙的《圣经》中译究竟是否曾受到马礼逊的影响?

马士曼的第一本译著质量明显次于马礼逊的译本,但是,在1813年出版的《若翰所书之福音》中,马士曼的翻译水平却突然有了质的飞跃,不仅文笔变得通顺流畅,很多专有名词的翻译也改成了更为通用的译名。并且,经过对比可以发现,在后期各篇目的翻译中,马士曼、马礼逊与白日升三个译本的专名用词越来越趋同,由此可以确定的是,马士曼在马礼逊的译本发行后,确实在之后的翻译中有所参考。

那么马士曼《圣经》在历史上有什么意义?首先,由于之前天主教传教士白日升的版本仅翻译了几个篇目,所以马士曼和拉沙合译的《圣经》可以算作目前所知的第一本完整汉语《圣经》,同时也是新教所译的第一本汉语《圣经》。其次,虽然马士曼的翻译工作是在印度完成,但这些《圣经》在南洋华人之间流转,又辗转影响到了中国教会。特别是浸礼会一派,他们曾长期使用马士曼、拉沙的译本。而后来出现的各版本的《圣经》中译,其实也大都是在早期译本的基础上修改、订正而成,其源头都可以上溯到马士曼译本和马礼逊译本。

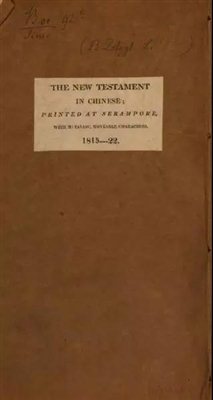

马士曼和拉沙共同翻译的《圣经》全本,

时名《新旧遗诏全书》,

1822年由印度塞兰坡(Serampore)差会出版社出版

马士曼《圣经》除了是第一部完整的汉译《圣经》和第一部新教汉译《圣经》外,马士曼于1813年出版的《约翰福音》还是第一部铅印的中文书籍。过去的传统观点是马礼逊第一次把近代铅活字技术运用到了中文书籍的印刷上。但马士曼文献发现后,就会看出,无论按照哪一种考证,马礼逊采用铅字印刷的时间点都要比马士曼的《若翰所书之福音》要晚。所以,第一本铅活字印刷的中文书应当是马士曼1813年出版的《约翰福音》。对此,马敏教授指出,马士曼用铅活字印刷《圣经》开创了中国印刷史的新时代,而这一中文印刷出版史上的里程碑事件发生在印度。

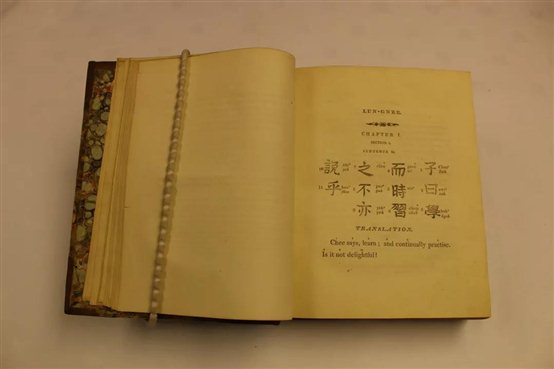

在翻译《圣经》之前,马士曼还完成了半部《论语》(The Works of Confucius)的英译工作。《论语》西译早已有之,在17世纪就已经有天主教传教士把《论语》翻译成拉丁语带回西方,但英译本一直到马士曼这里才第一次出现。马士曼先翻译了《四书章句》中朱熹对孔子的评价,并附上了自己对“四书五经”以及中国历史的理解。正文则是《论语》的前十篇,从“学而第一”到“乡党第十”,每篇均由中文原文、英文译文、评注和汉字备注四部分构成,并且为了方便西方读者,每个汉字旁还标注了罗马音,有的甚至还区分了粤语读音和官话读音。但是,尽管马士曼的《论语》英译工作花了很大工夫,同时代的马礼逊看到后却对这个译本评价很低,将其视为“率尔操瓢之作”。马礼逊认为,当时马士曼接触中文还没有多长时间,甚至连官话都不会——马士曼的中文是从说粤语的拉沙那里学得的。因此,马礼逊从来不认为马士曼有能力去翻译、解释《论语》。但是,就后人的研究来看,马士曼英译的《论语》尽管有不完善之处,但确实在中英文化早期交流史上有着不可替代的位置和较大的学术影响。它填补了19世纪初期西方对于儒家经典与中文认知的空白,为儒家文化的跨文化阐释做出了一次有益尝试。马士曼的《论语》不仅为后来的《论语》英译提供了重要借鉴,传到美国后甚至还对艾默生和梭罗的思想产生了重要影响。总之,马敏教授认为,马士曼翻译的半部《论语》在早期的儒学西传中功不可没。

马士曼1809年版半部《论语》英译本,

在每个汉字上标注罗马音,

个别字上甚至标注了粤语、官话两种读音。

此外,马士曼还撰写了一本汉语语法书《中国言法》,围绕这本书,“二马”也产生了一些争议。马礼逊指责马士曼的《中国言法》抄袭了他《通用汉言之法》的稿本,而后马士曼专门写了长篇辩驳信反对马礼逊的指责。马敏教授在综合研究了两本书以及两人的相关信件后表示,就整体而言,马士曼的《中国言法》并没有抄袭马礼逊,两人是在基本相对独立的情况下完成了各自的工作。二人研究方式类似,也因此难免让马礼逊看到时感到“似曾相识”。但马礼逊的《通用汉言之法》偏重对汉语口语的分析,而马士曼的《中国言法》则偏重对文言语法的研究,无论是从主旨、行文风格还是例句来源来看,《中国言法》都不构成抄袭一说。所以,《中国言法》可以说是第一部现代语法体系下的汉语文言语法专著。

最后,马敏教授指出,马士曼与马礼逊的“二马之争”,实际反映的是19世纪欧洲新教传教运动内部的激烈竞争。随着越来越多珍贵档案的发现,关于“二马”的研究也有了新的进展。先前已经提到的马礼逊、马士曼译本与白日升译本的渊源关系,以及在罗马新发现的比白日升版更早的中译《圣经》“罗马稿本”等等,都将成为之后研究的重要依据。

那么,为什么我们要讨论马士曼文献这个课题,又要如何讨论这个课题呢?马敏教授认为,马士曼文献属于基督教宣教史,而宣教史本身就是极具世界意义的研究课题。因此,我们必须以“世界眼光”来看待这一段历史,也就是说,要回到英国浸礼会海外差会创办的初衷,回到基督教传教运动全球化社会运动的本质,跳出印度或中国的单一国家概念,看到各国各地传教活动的国际化本质,看到联结各差会的巨型国际传教组织网络,更要看到其背后起支配作用的共同理念、信仰、规则以及相互间的竞争与合作。此外,我们要进行全球化视野的研究,进行跨文化、跨地区、多语种的研究,并且要看到整个传教过程的世界背景和其中的关键性节点——比如鸦片战争前后的“跨洋传教圈”其实也是东印度公司等殖民者的黑色贸易圈。我们要回到历史研究的原生态,尽量去发现、利用第一手史料,看到更全面、更整体、更真实的历史,才能还原出历史的真问题、真联系和真面相,而这也是历史研究的价值所在。

讲座上李伯重教授与马敏教授交流

李伯重教授对报告内容进行总结,谈到以往全球化、全球史的研究大多是从政治、经济方面来讲,而今天马敏教授带来的却是一个非常重要但以往常被忽略的领域,即思想文化。并且,对马士曼文献的研究也是物质文明和思想文明合作考察的典范,马士曼的翻译既是东西方文化的传播,也是新式印刷技术的破壁。马敏教授对马士曼文献的研究,为我们更全面地理解近代中国的变化提供了巨大帮助。