【按语】2017年3月,北京大学人文社会科学研究院召集相关学人,组织了题为“下鞍进房:游牧民族对中国城市规划的影响”的文研论坛,北大历史学系李孝聪教授在论坛中担任引言人,其观点得到与会学者的热烈讨论。李孝聪教授随后将发言整理成文,于2017年5月19日发表在《文汇学人》第293期,今天我们转录全文,以飨读者。

北京大学历史学系李孝聪教授

城市,是从氏族社会迈入文明社会的重要标志,似乎是农耕社会的专利。但是在中国几千年都城发展史上,三个具有划时代的都城形制却是马背上的民族所创造,为都城规划和管理做出了不可磨灭的贡献,迄今依然引发人们的思考。

鲜卑人创造的封闭的坊市制都城:从平城到洛阳;

蒙古人设计出街道胡同式都城:元大都;

女真人施行满汉分治式都城管理:北京城。

城市,作为一种空间现象,可以从其形态和功能上来给予阐释,解释城市为什么会有某种形态,以及这种形态是如何演变的。无论城市形态多么复杂,都是人的动机与活动所造成的,只有人的活动才能改变这些城市的形态。人的动机和活动为我们提供了一条线索,它可以帮助我们找出环境、形态与社会制度之间的关系。反之,我们也可以通过对历史城市形态的解析,解构过去时代城市的社会结构,推究当时人类活动与社会结构、价值标准之间的关联,进而解读中国历史。专制集权国家往往通过对城市规模、形态和布局的刻意追求与严格统一,借此象征皇权的伟力,中央政令的通达与国家之强盛。

一

鲜卑人的都城规划里坊区,构筑坊墙来对城市生活进行封闭式的管理,是中国城市发展史的一个阶段性形态特征之始。

自北魏道武帝天兴二年(399)从盛乐(今内蒙古和林格尔北境)迁来,至孝文帝太和十八年(494年)迁洛,平城做过近100年的北魏都城。平城的大规模营造在拓跋珪天赐三年(406年)“發八部人自五百里內,繕修都城,魏於是始有邑居之制度”。(《魏书·天象志》)说明在北魏移都平城之前,多数鲜卑人以毡包游牧为俗。这个过程并不因营建平城而马上改变,“什翼珪始都平城,猶逐水草,無城郭,木末始土著居處。佛狸破梁(涼)州、黃龍,徙其居民,大築郭邑。”(《南齐书·魏虏传》)北凉沮渠氏和北燕冯氏属下的汉人从河西走廊的凉州(今甘肃武威)、冀辽之间的龙城(今辽宁朝阳)等地被俘获,迁居到平城地区从事农业耕作,才促进了北魏城市的营建。也正是这批汉人将中原、河西和江南都城的营造范式传递过来。

北魏营造平城时曾以汉、魏、晋邺城、洛阳和长安等中原都城为蓝本:“太祖欲廣宮室,規度平城四方數十里,將模鄴、洛、長安之制。”(《魏书·莫含传附孙题传》)根据文献推考,这指的是平城的宫城。拓拔魏的宫城建于大城(外郭城)的西北,很可能是参照了曹魏邺城和洛阳的布局。宫城的东、南两面筑外城以环护,天赐三年(407)六月,“規立外城,方二十里,分置市里,經塗洞達”(《魏书·太祖纪》)。泰常七年(422)“築平城外郭,周回三十[二]里”(《魏书·太宗纪》)。平城的外城与外郭城皆建里坊,布置市场,“其郭城繞宮城南,悉築為坊,坊開巷。坊大者容四五百家,小者六七十家”。“經塗洞達”的含义应该是南北向与东西向街道成正交的形态,为解释北魏平城街道的形制提供了参考。祭祀祖先的太庙和象征国家的社稷坛,分东西建于宫城南门外,完全遵照汉儒《周礼·考工记》营国之制的“左祖右社”礼制规约来排列,反映鲜卑贵族在接受中原礼制的过程中,将东北民族开门向日,以东方为正的建筑习俗,变成坐北朝南的中原建筑朝向。

卓歇图

问题是城市居住地划分里坊,本是中原旧制,适应对城市编户管理的需要。草原游牧民族迁入农耕地区后也开始采用,并且更为严格,目的是以适应其社会结构转型的统治需要。

关于城市坊的划分与坊墙的记载:目前所见比较早的文献是《南齐书》卷五十七《魏虏传》载:“什翼珪始都平城,猶逐水草,無城郭,木末始土著居處。佛狸(案:拓跋焘)破梁州、黃龍,徙其居民,大築郭邑。……其郭城繞宮城南,悉築為坊,坊開巷。坊大者容四五百家,小者六七十家。每(南)[閉]坊搜檢,以備奸巧。”北魏道武帝初都平城时,曾严格划分平城内住民的身份而分别居住,“分別士庶,不令雜居,伎作屠沽,各有攸處”(《魏书·韩麒麟附子显宗传》)。

在城市内划分里坊进行管理,用坊墙来隔离,正是实现拓跋鲜卑君主意念的绝好方式。孝文迁洛,又同意韩显宗的建议:“居民以官位相從,不依族類,……寺署有別,四民異處。”北魏君主的这种安排反映北方部族从游牧血缘社会向农业定居地缘社会转化过程中,面对不同的生活方式与文化的碰撞,希望遵循“古之聖王必令四民異居者,欲其業定而志專”的中原汉式统治术。但是因为洛阳旧城狭窄,宫苑、官署已占据相当多的空间,无法再容纳更多的市民,遂将众多平民安在旧城之外居住,以里坊划分身份、物业,而不以胡汉种族相别,并加筑外郭城,“雖有暫勞,奸盜永止”。显然还是希图用划分里坊,修筑坊墙进行封闭式的管理以控制和保护城市编户。

北魏迁都洛阳以后,为保障皇室的安全,将原位于旧城内的“金市”移出城外,这样北魏洛阳的三个市场全部分布在城外,市场周围有居住的里坊。为了控制这些住民,保证城市商业活动,在汉魏旧城之外加修外郭城就显得十分必要。北魏洛阳外郭城的营建发生在宣武帝在位时期,《北史·魏太武五王·广阳王建附子嘉传》:“嘉表請於京四面築坊三百二十,各週一千二百步”。《魏书·世宗纪》景明二年(501年)“九月,丁酉,發畿內夫五萬人,築京師三百二十三坊,四旬而罷”。外郭城墙的兴建应当也在此时。《洛阳伽蓝记》卷五记载:北魏洛阳外郭城“東西二十里,南北十五里”,“方三百步為一里,里開四門,門置里正二人,吏四人,門士八人,合有二百二十里”。就是说每个坊均筑围墙,成为封闭的形式。考古勘察已发现了邙山上的外郭北城墙残迹约1000余米,长分沟东侧外郭西城墙遗迹约4000余米,并探到郭门遗址。

外郭城修建以后,东汉魏晋以来的旧城变成北魏洛阳的内城。“小市”、“大市”和“四通市”等工商业区分别设在内城外的郭城东、西、南三个城区内,东、西两郭市的位置均距内城3里,南郭四通市在洛水南永桥畔,从而改变了《周礼·考工记》所载匠人营国之帝王所居“面朝背市”的传统。历史上联系洛阳的陆路交通主干方向是东西向,水运则仰仗洛水,北魏洛阳东、西市分处横贯洛阳城东西大道两侧,四通市濒临洛水,其选址显然考虑到交通便利的因素。市场定位之后,围绕市坊的里坊都是各业商贾工巧之人或来洛阳经商的各国商人聚居之里。

考古学家宿白先生总结北魏洛阳城布局有三个特点:

第一,采用划一规整的里坊和里坊分配与管理制度,以便于分别集中安排迁来的帝族、宗室、官僚、北魏带部落性质的军事编制或投魏中原人士。既照顾了族姓,也强调了官品,他们都是被控制在坊内的编户。北魏洛阳的里坊制在“管理上则已是封建制下的行政组织,而这个行政组织又辅有由中央直接统率的军管性质。”

第二,把工商业区有计划地安排在外郭城坊里密集的西、东、南三郭的中部,在三个市坊周围的里坊安置工商货殖之民,这种设计是以前都城布局所未见的。

第三,营建之先即安排了佛寺,开都城设计未有的前例。洛阳城内外遍布众多的佛寺,更有别于以前的都城。

何人主持了北魏洛阳城布局的设计,又摹仿自何处?

据《南齐书·魏虏传》记载:永明九年营建洛阳之前,魏主曾遣李道固、蒋少游报使南齐建康。“少遊有機巧,密令觀京師宮殿楷式。……虜宮室制度,皆從其出。”因此,人们认为北魏洛阳的宫室制度,皆出自蒋少游之手。这虽然是北魏洛阳城市规划设计曾参考模仿南朝建康的证据,“但恐少游所摹拟或比较者,仅限于宫殿本身,如其量准洛阳魏晋庙殿之例,而非都城全部之计划,史言‘虏宫室制度皆从此出’,则言过其实”。 此话为陈寅恪先生所言,陈先生并进一步指出:“其实洛阳新都之规制悉出自李冲一人”。况且,蒋少游所看到的南朝建康城宫城与外郭大城布局已经是公元5世纪的萧齐时代,这种将宫城置于城市北部,用横街来区分城市不同功能区的设计早在公元3世纪的曹魏邺城已经出现,孝文帝欲从平城迁都之际也一定对邺城有所考察。所以,不能说北魏洛阳城的规划设计只是参考了南朝都城建康。诚如陈寅恪先生所言,北魏洛阳都城的营造“盖皆就已成之现实增修,以摹拟他处名都之制者”。其中有河西凉州、中原邺城、代北平城与南朝建康等数座城市建筑布局之影响,它恰恰是那个时代周边与中原民族大迁移与文化互融的写照。

日本学者妹尾达彦对里坊名称做了整理,认为:坊是“防”的俗称,指建有用于防壁坊墙的街区,产生于后汉末至五胡、北朝时的动乱期,终止于唐末或北宋。但是作为都市行政区划的名称,在唐代坊正式代替从前的里制之前,坊是民间的称呼,里是法律上的都市行政区划。隋初曾一度采用过“坊”的名称,但是隋炀帝又恢复了“里”的称呼。坊作为都市行政区划制度的名称一直沿用至明清时期[①]。

何炳棣在《北魏洛阳城郭规划》一文中指出:北魏洛阳里坊制中呈现出相当严格的阶级与身份的区分。皇帝宫廷占据内城的北半部,南半部是显宦及府曹机构所聚之地。皇室宗亲聚居在外郭城西北的寿丘里,官宦人家以东外郭城的晖文等六里为聚居地。一般居民及工商业者偏处东郭北部的建阳等三里、殖货里和大小市周围。南朝的降服者和来自异域的商客,则集中在洛水以南的南郭内[②]。

韩国学者朴汉济提出:北魏洛阳城整齐的里坊设计是摹仿计口授田的方式,坊内的住民不能随意搬家,这是“胡人”血统的魏主为了掌握降服汉人的经济,而采用坊的方式进行管理,是“胡汉体制”的表现[③]。

唐代,是中央王朝在全国推行封闭式的城市管理,使坊市制城市形态达到了巅峰的时期;同时,正是人们赞誉国家能够有效地实行城市管理,使全国城市形态整齐划一作为大唐盛世表象的时刻,即从唐朝中叶开始,也恰恰是用坊墙约限城市生活的管理体制由完善、逐渐松动、最终走向解体的过程,这似乎应验了对立统一的辩证法。因为,用封闭的坊墙来约束城市生活违反了社会发展规律,当唐朝政权稳定、社会经济发展,城市物质和文化生活丰富,住民不可能永远地被限制在定时、定点的坊区内活动。除非你仍然停留在政权初建的不发达阶段。

隋大兴城、唐长安城,完全赓续了北魏洛阳城、北齐邺南城在郭城内划分若干坊、市的规划和管理,并从法律条文上对都城管理加以制度化的肯定,使封闭的坊市制都城达到鼎盛。区别门第贵贱身份的等级思想在城市形态上表现为规划建造功能不同的坊区,用高大的坊墙封闭成棋盘格状,以实现严格的阶级和身份的划分。我认为不应仅仅从社会形势上解释隋唐城市空间形态对北魏、周、齐的继承,更应该看到用坊墙封闭的坊市制城市规划的目的是适应隋唐王朝“律令制”国家的法律制度,便于登记户籍,对城市实行有效管理的一种措施。因此,在城市社会经济尚未复苏或繁荣到一定程度时,采用封闭式的城市管理是能行得通的办法,穷其根源则始于马背上的民族鲜卑人的创造。

“坊”是唐朝官府将城市住民分区居住以实行有效管理的城市基本区划单位。形态上是城内划分为若干坊,每坊一里见方,建坊墙以围之,开设坊门,依时启闭,以限制出入。坊门不准开向大街,坊内设十字街,将坊内划分为四个建筑区,以安排官房、民舍、苑囿或崇祀场所。每坊设坊正掌管开启坊门的钥匙,处理坊内事务。城市内的市场也设在专门划定的市坊内,并对交易时间做了明确的规定。这就是将城市各类职能建筑划分成封闭的地理空间,实行封闭式的管理。

采用封闭式坊市制度来规划设计城市的街道布局,其指导思想:“畦分棋布,闾巷皆中绳墨。坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷官寺,居民市区,不复相参”[④]。意思是整齐划一封闭的坊区制可以使逃亡的罪犯无处藏身,官司机构、居民宅第与市场不相混淆。坊市制首先体现在隋代的京师大兴城和东都洛阳城,后为唐代的长安、洛阳所继承,并有所改造。进而唐朝将坊市制度推广到地方州县城市的规划,并以地方行政建制的等级来规定城市内建立坊区的数目,使唐代地方城市的形态趋向于整齐划一,只有规模大小的差异。唐朝是实行“律令制”的国家,追求整齐划一的城市形制就是严格执行国家行政管理法律的表现,我们应当从这个层面来思考分析唐代的城市形态。隋唐时期,新罗、日本不断派送遣隋使、遣唐使来中国,就是要学习如何用“律令制”管理城市。

坊墙在地方城市里是否亦模仿都城制度而普遍修建?

坊市制在地方城市中实行的时间,由于资料不多,及缺乏考古实例证明,目前还很难得出确切的结论。《隋书·令狐熙传》记其到任汴州之后,“下车禁游食,抑工商,民有向街开门者杜之”。此句“民有向街开门者杜之”所反映的汴州应当是封闭的坊市制城市形态,由此可以推测地方城市实行坊市制至少在隋朝就开始了;而封闭的坊市在地方城市中作为制度普遍实行,则是到了唐代。

唐代严格保持官署区、居住里坊、商业市坊区的分离和独立性,对于擅自翻越墙垣的行为处罚很重。《唐律疏议》卷八“越州镇戍等城垣”条记:“越官府廨垣及坊市垣篱者,杖七十,侵坏者,亦如之。”疏议解释“坊市”一词为“坊市者谓京城及诸州县等坊市”。疏议曰:“诸州及镇、戍之所,各自有城。若越城及武库垣者,各合徒一年。越县城,杖九十。纵无城垣,篱栅亦是。注云:‘皆谓有门禁者。’其州、镇、戍在城内安置,若不越城,直越州、镇垣者,止同下文‘越官府廨垣’之罪。”从“州、镇、戍在城内安置”一句来看,这段律文中的“州、镇垣”所指当是州、镇衙署所在的子城的墙垣,只要设置门禁把守,皆不许可翻越。

由此可以推知唐代地方城市中确有坊墙,只不过某些城市中的坊墙不是夯土或砖墙而已,也可能是土垣、篱笆或木栅栏,篱笆或木栅栏在一千年以后不容易被辨认。唐代在地方城市中曾经出现了封闭的坊市,并作为制度在地方城市中执行应是毫无疑问的。从文献资料和出土墓志中,我们也发现很多唐代地方城市中的坊名,正因为受方形坊制的约束,唐代地方城市一般都是比较方正的形态。既不能仅凭文献,也不能只凭信是否发掘到坊墙,应当从隋唐是律令制国家来思考。能够取证的案例:扬州城,考古找到了坊墙;新罗庆州城,考古也发现用卵石砌筑的坊墙。怎么能说唐代地方城市没有修筑坊墙呢?

二

马背上的民族征服中国的广大地域,占据国家的支配地位以后,如何对人口占压倒多数的农耕地区原住民进行统治,有一个满足心理上的需求方式就是在国都建设上尽可能地依赖符合礼制的象征性外貌形态,用充满象征性的建筑空间和具有隔离性、封闭式的管理来强化。从北魏洛阳、隋大兴唐长安、洛阳起,迄至后来的元大都、清北京城皆如此。其特征是从封闭的坊墙制约的城市管理制度,走向元朝大都城设计等距离排列的胡同和平均分配宅基地。

元大都城门内的大街构成全城主干道,主干道相交形成若干长方形居住区,居住区中又有等距离东西向排列的若干条胡同,组成整齐的街道体系。《析津志》城池街市:“街制 自南以至于北,谓之经;自东至西,谓之纬。大街二十四步阔,小街十二步阔。三百八十四火巷,二十九衖通。衖通二字本方言”,即胡同。大都城每两座城门大街之间等距离安排22条东西平行的胡同,元大都规划的基本模数是50步,1步为5尺。元代量地尺约合0.316米,1步为1.58米,50步为79米,这个数字是元大都两条胡同之间的距离,刚好适合建造三进的四合院住宅。50步的这个数字也是元大都大型建筑(如坛庙、衙署)占地的基本模数,由于大型建筑占地的南北长度会突破两条胡同之间的距离(79米),那么,它的占地面积便要依其等级确定是占几个胡同距离的长度来计算[⑤]。大街宽二十四步(约合37.2米),小街宽十二步(约合18.6米),胡同宽六步(约合9.3米)。大都城的绝大多数街道采用十字相交,也有一些丁字街,或顺着河道、湖岸而形成的斜街。

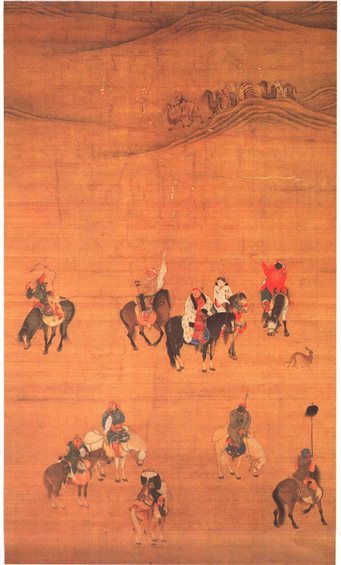

元代刘贯道作《元世祖出猎图》

至元二十二年(1285)二月,颁布自金中都旧城迁居大都新城的用地规定。“壬戌,诏旧城居民之迁京城者,以貲高及居职者为先,仍定制以地八亩为一分;其或地过八亩,及力不能作室者,皆不得冒据,听民作室”[⑥]。这一具有法律效力的诏令,平均分配宅基地,建造规模相同的宅院,使元大都城保持规整的容貌。徐苹芳先生曾告诉笔者:据赵正之先生考察东四三条胡同与四条胡同之间,从东口到西口刚好占地八十亩,也就是说,适合分配十家住户。过去曾经有学者推测胡同的含义是蒙古语“巷子”(Qudug、Gudamj St.)或“水井”(Hudag),二者的蒙古语发音很相近。笔者在今蒙古共和国首都乌兰巴托城市外围发现大批从草原地区新迁入的牧民,也是由政府平均分配居住地,用木板围成面积相同的院落,盖木板房或支起蒙古包,一排排的住居之间设有窄巷通道,俨然是元大都胡同院落的翻版,那些巷道就是胡同。历史上,每当马背上的民族迁入城市,转变成定居的住户,都会经历平均分配宅基地,纳入户籍管理的过程。

三

清朝则在同一座城市内实行满城和汉城分治,用栅栏封闭街巷,置汛兵守卫,依然是马背上的非农耕主体民族征服中原后在心理防范上的回声,采用强化城市社会管理的一种措施。

清代北京城内的都城管理制度伴随着满洲贵族的入关,与满洲贵族的八旗军事制度密切联系在一起。同时,吸收汉人的统治经验对于任何一个入主中原的少数民族来说都是必然遵循的法则。在清朝前期的管理中,北京城被人为地划分成旗人居住的内城(北城)和汉人居住的外城(南城)。这种民族隔离政策使同一座城市中出现满族制度和汉族制度的纠缠,以及两种管理系统的重叠。这种分隔政策直到清道光朝以后才逐渐松弛,满、汉居住分隔的界限才有所改观。光绪末年实行新政后,清政府在管理方式上又进行了调整,近代化的城市管理机制才开始在北京出现。

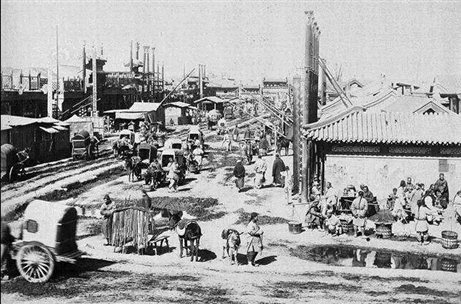

清代将北京城内化作满城,即八旗专属居住区,令汉人统统迁往外城居住。图为1899年(光绪二十五年)的北京街景。

摄影:山本赞七郎

清初顺治五年(1648)下移城令,驱汉人迁出内城,到外城居住。除寺院庙宇中居住僧道勿动,八旗投充汉人不令迁移外,凡汉官及商民人等,尽徙南城居住。同时规定,汉人可出入内城,但不得夜宿,而旗人领俸,不事生产,皆分配内城原明代遗留下来的宅院居住。故清京师城内行政区划分满城(北城)和汉城(南城)两种制度。北京内外城满汉分住的政策导致了清代北京城市居民户籍的不同管理。内城为京师八旗按旗址分区聚居,外城为没有旗籍的居民分散居住,另外散有几处旗兵营房。内城八旗居址又区分为满洲八旗、蒙古八旗和汉军八旗24个不同的居住区,存在着圈层结构。即满洲八旗居住在最接近紫禁城的内圈,蒙古八旗环绕其外,汉军八旗在最外圈。这种自内而外按旗分区而居的分布形式,有利于清代北京内城的户籍统计和管理。清代规定“八旗无分长幼男女,皆注籍于旗”。旗下置参领若干,参领下置佐领若干。佐领即为八旗户籍管理的基本统计单位。内城八旗的人口统计就是按照这种自下而上的模式进行。皇室户口的管理隶属于宗人府,采用宗室组织和八旗户籍两种方式,以宗室佐领和觉罗佐领为单位并入整个的八旗户籍体系。对于外城的居民,清朝沿用明代五城坊保甲户籍制的管理办法,将外城分成东西南北中五城区,每城有坊,各坊下设司坊官,分领坊内民事。坊下置牌,牌下有编户,从而形成北京外城的城、坊、牌层级户籍管理和户口统计系统。

为了避免旗人迁入时的混乱,顺治年间规定了住宅配给的标准,按官职高低分配前明留下的宅院,大量低级官吏和八旗士兵只分给一至三间。由于这项制度的规定,既保持了明代业以出现的四合院不被拆除,也使明代留下来的贫民小院派上了用场。某些已经废弃不用的,明代遗留下来的仓场,则改建成王府,例如:太平仓,清初改作庄亲王府;西城坊草场,被慎郡王府占用;台基厂,建造了裕亲王府。而且一并按照明代王公邸第的四合院落加花园跨院的形式而建。康熙年间,随着北京城市人口的增加,开始增建新的官兵住宅,同时颁布了新房屋的配置标准、尺寸和装修用料的规定。

由于清朝能够获得王公府第者必须是具有八旗旗籍,所以王府全部坐落在内城里。这样一来,到清王朝解体以后,原属皇亲贵戚八旗宗室的王府,纷纷改作机关、学校。因其位置并没有改变,于是绝大多数政府机关、学校、公共部门就集中在东、西两城区,数目远超南城。以王府为代表的北京旧城功能空间的分布格局一直延续到今天,甚至影响了北京的房地产和学区房的分布。

总体观察马背上的民族三次对中国城市规划的贡献与影响。

始于鲜卑人采用封闭的坊市制城市规划,框定了中国城市规整的形制和严格的管理制度,对于当今整治城市秩序颇有借鉴。当前政府正在大力整治“开墙打洞”,这与历史时期封闭的坊市制度不允许打破坊墙临街开店,以维护城市秩序和管理,有着很大的相似性。

蒙古人平均分配元大都的宅基地,推动整齐的街巷胡同与四合院建筑风格,对今天怎样构建城市和谐社会,值得深思。

满族人施行满汉分治式的都城管理与地方驻防制度,影响中国城市的建筑布局,今天如何科学地引导房地产和学区房,需要用历史的眼光来审视。

当前中国的首都也面临着不断涌入的人口,住宅的分配如何能够符合市场经济规律,既顺应需求,又能够保持和谐?马背上的民族对都城规划、城市管理以及平均分配宅基地的历史经验值得借鉴。

[①]妹尾达彦:《都市の文化と生活》,载谷川道雄等编《魏晋南北朝隋唐时代史の诸问题》(中国史学的基本问题2),汲古书院,1997年,第365-442页。参考中译节本《唐代长安和洛阳》,1998年8月1日,作者在北京大学历史系演讲稿。

[②]何炳棣:《北魏洛阳城郭规划》,载《庆祝李济先生七十岁论文集》上册,台北,1965年。

[③]朴汉济:《北魏洛阳社会与胡汉体制》,载《泰东古典研究》第六辑,1990年。中译本见《河洛春秋》1994年1、2期,朱亮根据日文转译。

[④]吕大防:《隋都城图》题记,转引自中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古纪略》,载《考古》1963年第11期,第610页。

[⑤]徐苹芳《论北京旧城街道的规划及其保护》,法国远东学院北京中心编印,2002年6月,第5页。

[⑥]《元史·世祖本纪》