|

导言

岁末年初以来,新冠肺炎疫情蔓延全国。医护人员冲锋在前,病人的生死、同胞的安危,无不牵动着我们的心。未来一段时期,我们将推出一系列文章、笔谈,围绕和此次疫情以及历史上类似公共危机相关的政治、经济、法律、文化的复杂成因及后果,进行分析和反思,也将尝试在古今中外相关的历史经验中,从人类曾经的各种灾难与危机中寻找镜鉴。

今天我们推送香港大学李约瑟-毛文奇基金教授、香港大学人文社会研究所所长梁其姿教授的文章《中西传统的公共卫生与疫疾的防预》。该文以2003年的SARS为引子,追溯中国与欧洲如何在各自的历史传统下,迈向近代的公共卫生防疫措施。文章收录于“中央研究院”科学教育推动委员会主编的文集《2003,春之煞——SARS流行的科学和社会文化回顾》,梁其姿教授特别授权转发,并针对新型冠状病毒肺炎在全球的蔓延,增补了新的按语,附于文前,我们特此感谢。因原文较长,分上、下两篇推出,此为上篇。

梁其姿教授为文研院2019年秋季学期特邀访问教授。

作者按:

十七年前的一场非典,对身历其境的人而言,是毕生难忘的经验。当时感到的前所未有的焦虑与恐惧,至今仍然清楚记得。事后大家似乎认为社会已汲取教训,对新型传染性病毒已有了解, 并具备了较高的警觉性。载录这篇旧文的科普小书主要是为了把这场源自东亚的疫灾留下一个历史记录。想不到才十七年,我们再经历一场比非典更恐怖、规模更大,同样源自东亚, 祸及全球的疫灾。事实摆在眼前,我们并没有汲取教训。

重读这篇旧文,觉得当时我对社会防疫的能力仍抱有启蒙式的乐观,认为只要解决肮脏、贫穷、无知等问题,社会就可以有效地控制疫疾。只要政府能按章专业地整合医学卫生的科学知识、加强公共建设、配合着以高科技收集到的统计数据,负责任地落实妥善的公卫政策,我们就可以安枕无忧地过日子。然而,今天这场在非典后十七年的疫灾,竟发生在更富裕、病毒科研更国际化、公共建设更现代化、管治更高科技化的时代。为甚么社会防疫的能力反而跟不上呢?

这场看似自然反噬的疫灾或许是警讯,让我们对追求物质享受、科技知识、基础建设这些启蒙时代的价值作更深刻的反思:物质生活的丰盛是否纵容了我们各种贪得无厌、甚至惹祸的欲望,如过分的口腹之欲?科技与建设的高度发展是否扭曲了人与自然应有的兼容关系, 让新病毒可乘虚而入? 人对财富、科技与权力无止境的渴望、不择手段的追求是否合乎公共利益? 这些追求是否应有更清晰的道德规范, 让社会能更有效与合乎公义地动用资源来管理灾难?

启蒙式的人定胜天的乐观对控制疫灾, 已起不了长久作用。更重要的恐怕是如何克制这种傲慢 , 谦卑地探索人与自然共处之道。这项后启蒙工程需要动员社会各层面, 艰辛地共同创造新知识、启发新思维与发展新的管治策略。二十一世纪的防疫, 应该要进入新阶段了。

中西传统的公共卫生与疫疾的防预

文 | 梁其姿

一 前言:传统模糊的传染观

疫病的历史与人类的历史同样长久,但是人类对疫疾的理解却随着时空的不同而有重大的差异。因此历史中社会对疫疾的预防与治疗方式亦各有特色。如果拿今天被认为放诸四海皆准的医学与公卫理论与历史经验做对比的话,我们看到极为有趣的变与不变。

在各种流行病中,最令人产生恐惧感的是具传染力的疫病。此次流行的SARS虽然死亡率不特别高,一直到今天,全世界因此而死亡的人数不及一千,但已足以另各国闻疾色变,受影响的国家无不以最严厉的预防措施来应付。这其中主要的原因之一是这个病的传染途径仍无法完全被掌握。然而,“传染”这个今天我们习以为常的概念,在16世纪以前并不是一个清楚或普遍被接受的概念。无论在东西方社会皆如是。古希腊文的epaphe,synanachronsis,拉丁文的contagio,梵文的upasarga,阿拉伯文的adwa或汉语的“传染”、“相染”、“渐染”等名词虽然有悠久的历史,而且与今天用以指涉接触传染的名词有语源关系,但是这些名词在古代社会所表达的概念是与今天所指的“传染”是不同的。 在各种流行病中,最令人产生恐惧感的是具传染力的疫病。此次流行的SARS虽然死亡率不特别高,一直到今天,全世界因此而死亡的人数不及一千,但已足以另各国闻疾色变,受影响的国家无不以最严厉的预防措施来应付。这其中主要的原因之一是这个病的传染途径仍无法完全被掌握。然而,“传染”这个今天我们习以为常的概念,在16世纪以前并不是一个清楚或普遍被接受的概念。无论在东西方社会皆如是。古希腊文的epaphe,synanachronsis,拉丁文的contagio,梵文的upasarga,阿拉伯文的adwa或汉语的“传染”、“相染”、“渐染”等名词虽然有悠久的历史,而且与今天用以指涉接触传染的名词有语源关系,但是这些名词在古代社会所表达的概念是与今天所指的“传染”是不同的。

如果仔细分析古典医书中的这些名词,我们发现其实它们并不明确地指涉人与人之间的传染,而多隐含作为病因的各类感染,包括环境气侯、道德等方面的污染。如活在受污染的统一环境中的人皆得病,就是一种“传染”,或者由于受某种腐败道德的感染而得病,也属“传染”。对今天已受“细菌论”或“病毒论”洗礼的现代人来说,这些古老概念不是“含混不清”就是“迷信”,但在前近代的人的宇宙观与知识范围里,实在难以找到疫病透过接触而传染的充分解释。尤有进者,传统的社会伦理或宗教教义往往排斥这个传染的解释,一来如相信接触传染,人自然会在疫灾时弃亲不顾,违反基本道义,另一方面,对某些宗教,如伊斯兰教来说,神的力量无限,疾病的传播亦应在其掌握之中,因此不可能脱离神的意旨另有传染的途径。

不过,虽然在经典的理论中找不到接触传染的根据,但人害怕与病人接触、为了保命而抛弃染疾亲人的例子在古书中俯拾即是。这种出于惧怕染疾与死亡的直接反应毋需医学理论的鼓励,古代社会对诸如麻风、鼠疫等疾病的畏惧亦主要来自这种直接的反应。但是由于古人无法准确解释疾病传染的途径,无从制定系统的预防政策。因此一直到近代之前,东西方社会面对疫疾,仍以治疗为主,并没有完善、系统化的预防措施。

二 中国传统的防疫措施

不过,预防之道当然不单指家规模的公共卫生制度。在近代以前,预防疾病最主要的方式是个人卫生,而一些类似公共卫生的措施,也多限于社会或地方内,并没有国家级的制度。事实上,中文的“卫生”一词虽然最早出现在庄子的《南华经》,而且在传统医书中经常出现,但是一直到清末,此词的意义,仍局限于个人“保卫生命”的策略,包括养生之道、治疗之方等。“卫生”被冠上“公共”之形容词,并含有“国家政策”的意思,是晚近的发展。中国有极优良的个人卫生传统,这是大家耳熟能详的。诸如不饮生水、不食生食、起居有节等习惯,这些习惯至少自宋代以来就相当普遍,大大减低了个人染病的机会。

而地方士绅或官员也在平时或有疫情时实施施粥、施药、施棺等措施。这些措施虽然看来是为了体恤贫民,但施善者在有意无意之间考虑了防疫的问题。例如在乾隆14年(1749)江苏荆溪发生饥荒,当地有能力的人即在公所施粥济饿者,其中一位医生并说“恐其染疫也,煮姜汤于衢,使饮之。”当时的有识之士已深知疫疾往往继饥荒而来,让饥民吃饱,有较好的抗病能力,确能减低他们染疾的机率,是很合理的防疫措施。当疫灾真的发生时,地方富民或积极的官员通常也施药施医,以防止疫情进一步恶化。宋代开始的政府机构惠民药局,原意是以低于市场价格的药物提供人民。这个机构到了明中叶以后虽已多荒废,但每逢疫灾,有心的官绅仍会利用药局施药。如明万历44年(1616)余杭发生疫灾,知县在城内分四处开局施药,并请医生进驻施医制药。一些更积极的官员,如明末句容令陈于王每年夏秋相交时组织32个当地医生分头到附近16乡巡视,施医药以防疫。有时施药的是地方士绅,如明末绍兴人祁彪佳便经常在家乡施药济民以防疫。1636年发生疫灾,他与当地10位医生签下合同,在他开设的药局施医施药,据说当年从6月至8月的疫灾期间,有一万多人曾前往求医受药。这类例子在明清社会中并不罕见。

我们可以想象在明清期间各种疫病大概不是当时的医药能充分治疗的,因此,每次疫灾都有高的死亡率,埋葬死者成为极重要的工作。我们看看明末1642年桐乡大疫的惨状,就可了解埋葬的重要性,当时死者数量增加的速度惊人:“故始则以棺殓、继则以草殓、又继则弃之床褥,尸虫出户外……掘泥窖为葬埋,计或五十一壑,或六十七十一壑,不三月而五、六十窖俱满”。可见暴露的尸体很快成为严重的卫生问题,及时埋葬病死着是绝对迫切的任务。1821年发生在江南的霍乱大流行也产生同样的危机。当时苏州附近的信义乡有如下的经验:“针刺医药,百无一效,且传染无已。甚有数日间,全家俱毙。里中鬻棺之铺,晨夕操作,不敷购用。木价骤数倍,匠役工食亦如之,贫民至不能具棺。”幸得当地一个叫钱铸的善人,出钱为贫民购棺、择地掩埋,才因此“赖免缠染”。 我们可以想象在明清期间各种疫病大概不是当时的医药能充分治疗的,因此,每次疫灾都有高的死亡率,埋葬死者成为极重要的工作。我们看看明末1642年桐乡大疫的惨状,就可了解埋葬的重要性,当时死者数量增加的速度惊人:“故始则以棺殓、继则以草殓、又继则弃之床褥,尸虫出户外……掘泥窖为葬埋,计或五十一壑,或六十七十一壑,不三月而五、六十窖俱满”。可见暴露的尸体很快成为严重的卫生问题,及时埋葬病死着是绝对迫切的任务。1821年发生在江南的霍乱大流行也产生同样的危机。当时苏州附近的信义乡有如下的经验:“针刺医药,百无一效,且传染无已。甚有数日间,全家俱毙。里中鬻棺之铺,晨夕操作,不敷购用。木价骤数倍,匠役工食亦如之,贫民至不能具棺。”幸得当地一个叫钱铸的善人,出钱为贫民购棺、择地掩埋,才因此“赖免缠染”。

的确,每逢大疫,施棺助葬成为极重要的防疫措施。当时医者与有经验的地方官僚都知道如尸体处理不妥会导致疫灾或使疫情恶化。清初名医周扬俊对兵荒往往引起疫情有如下解释:“大疫之沿门阖境,传染相同者,允在兵荒之后,尸浊秽气,充斥道路,人在气交,感之而病,气无所异,人病亦同。”他又提出如“因胔骼掩埋不厚,遂使大陵积尸之气,随天地之升降者,漂泊远近,人在气中,无可逃避,感之而病而死。”正因如此,施棺施葬是防止“疫气”散播的重要措施。其实按传统的习俗,地方应于晚春天气转热之前将所有暴露在外的尸骨埋葬妥当,这一方面有宗教上的意义,另方面有防疫的意义。助葬在明清时期多已不靠政府的力量,地方上有能力的人往往组织葬会或以个人身份来协助埋葬。按不完全的统计,明清时期施棺助葬的地方组织至少有589个,最早的设于1564年的江苏。同时许多同时期的综合性善会亦会施棺施葬。

传统医生亦很早即认为脏水或死水会带来疫病。宋代名医陈言就出“疫之所兴,或沟渠不泄,畜其秽恶,熏蒸而成者”。这个想法亦促使宋以来都会立法规管理垃圾、粪便、污水等弃置问题。政府也会注意定期疏浚渠道的工作。但是这些措施若不是经常遇到阻力,就是无法贯彻执行,禁令也未必普遍被遵守。简单来说,中国社会在这方面的卫生工作,一直到清末都没有很成功的例子。

此外,中国亦有一悠久的“病坊”传统,许多学者认为这些病坊等同医院。其实虽然从5世纪以来佛教传统的病坊,到宋的都市型病坊,至明清的养济院、普济堂等都偶有置医生治疗其中的贫病者的例子,但是这些机构主要的功能仍是恤民,即收容贫病之人,而不是治疗。在宋代一些地方的“安济坊”可能在病房的设计上,考虑到“隔离”的问题以防传染,但是这种设计并没有受到重视,后来的机构亦没有往这方面发展。换言之,传统的病坊难以与今天的医院相比,中国传统医学的发展,亦与病坊制度没有任何关系。 此外,中国亦有一悠久的“病坊”传统,许多学者认为这些病坊等同医院。其实虽然从5世纪以来佛教传统的病坊,到宋的都市型病坊,至明清的养济院、普济堂等都偶有置医生治疗其中的贫病者的例子,但是这些机构主要的功能仍是恤民,即收容贫病之人,而不是治疗。在宋代一些地方的“安济坊”可能在病房的设计上,考虑到“隔离”的问题以防传染,但是这种设计并没有受到重视,后来的机构亦没有往这方面发展。换言之,传统的病坊难以与今天的医院相比,中国传统医学的发展,亦与病坊制度没有任何关系。

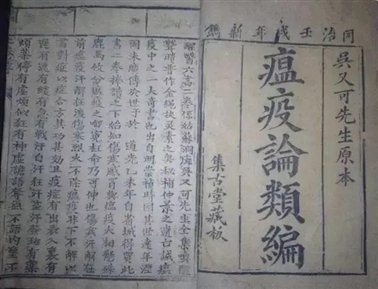

但是中国传统里并不是完全没有隔离的概念与措施。两种疾病使得明清社会产生较大的恐惧感,从而发展出特殊的隔离政策。在南方,闽、粤人对麻风病的惧怕产生了明末以来的“癞子营”类的收容机构。在北方,17世纪入主中原的满族人欠缺对天花的免疫能力,为了避免受感染,强行隔离患痘者及其家族。对于麻风的传染性,明以来的医家有较多的描述,同时人与人间的接触传染渐被强调,这是中国传染观念变化的重要发展。与此同时,我们看到南方地区,特别是福建、广东、江西等地区自16世纪以来渐渐出现强制收容麻风病患的机构。机构名称不一,或称“癞子营”,或称“存恤院”、“癞民所”、“养济院”不等。而且城内居民越来越要求这些机构远离城区,地方官也往往在僻远处安置麻风患者,同时不准他们入城。到了18世纪,南方省份的这类麻风院已相当普遍。从乾隆时期刑案的例子中也可看出清代人认为麻风传染性强,往往强迫患疾的亲人或邻居另辟居所,或入住麻风院,远离原来的家庭或社区,有时因此引起纠纷,甚至杀机。麻风患者成为社会排斥的“公害”是明末以来南方社会的独特现象。

至于满人对天花的恐惧,起于17世主中原前后。之前由于满人与汉人接触并不频繁,少有染天花者,满人也因而普遍缺乏免疫力。17世纪以后他们为了自我保护,实行一系列的措施,如设立避痘所,禁止未出痘的“生身”入关,只准已出过痘的“熟身”进入中原。满族取得政权之初,更在北京设立查痘章京这个官僚制度,分中、东、西、南、北五城,令巡城御史负责严查是否有出痘者,并将患者及其家属驱逐于城外20至40里外。理论上清政府在城外设村收容这些被隔离者,但是仍免不了患者弃亲以自保等做法。稍后清政府曾度放松隔离令,只在病家周围“引绳度邻右八十步”,并禁人进入绳圈内。但在1655年以后仍逐疹如前。同时法令亦规定出西洋贸易返国者,官员得上船检查,有痘症者必须待平复后才能入城。这系列措施在满族最强盛时实行,后来也渐松懈下来。同时到了清末,满人对天花的恐惧亦减低了,这早期的强势隔离政策亦渐被世人遗忘。

传统中国社会的种种防疫与卫生措施,主要的动力多出自地方社会本身,特点是灵活而机动。许多措施是在疫情发生以后的被动应变,但也有其成效。然而,需要长期性、跨越部门策划、强力贯彻的政策,则很少见于公共卫生领域中。如都市的污水问题、病坊、药局的专业化等就是明显例子。中央政府、地方政府甚少极与长期性地在这方面合作。一方面,公共卫生概念、政府要为人民的健康负责这个想法,并不属于中国传统的治国理念。另一方面,传统的知识,亦无法产生公共卫生政策的具体内容。因此一直至清末,我们不曾见全国性的防疫或卫生体系。这类型的公共卫生概念与做法,纯粹是从西方引进的。 传统中国社会的种种防疫与卫生措施,主要的动力多出自地方社会本身,特点是灵活而机动。许多措施是在疫情发生以后的被动应变,但也有其成效。然而,需要长期性、跨越部门策划、强力贯彻的政策,则很少见于公共卫生领域中。如都市的污水问题、病坊、药局的专业化等就是明显例子。中央政府、地方政府甚少极与长期性地在这方面合作。一方面,公共卫生概念、政府要为人民的健康负责这个想法,并不属于中国传统的治国理念。另一方面,传统的知识,亦无法产生公共卫生政策的具体内容。因此一直至清末,我们不曾见全国性的防疫或卫生体系。这类型的公共卫生概念与做法,纯粹是从西方引进的。

三 西方18世纪以来的公共卫生制度与防疫发展

大概可以说,直至18世纪初,东西方的防疫概念与措施并没有太大的差异。甚至可以说,由于中国优良与丰富的个人卫生传统,及地方社会灵活的组织动力,使得在防疾效果方面,中国社会可能占了优势。但到了18世纪,西方的公共卫生的概念与策略渐趋成熟,这方面的经验先从都市或城邦的管理开始,到后来由国家中央主导跨部门的全国性策略,一方面汲取了新兴科学的知识,一方面依靠茁壮中的主权国族(nation-state)的政治与经济强势,这些都是西欧社会的独特历史经验。

此时欧洲正处于乐观的启蒙时代。社会改革者认为“自然”有其秩序,人有能力控制与操纵自然。只要知道疾病原因,就可以改变或控制环境以防止疾病。同时他们也认为所有公民应享有健康的权利,人民健康问题也是国家应积极介入的范围。欧洲人开始要求的是一种开明专制的公卫制度,由上层强力策划与推动,同时改革的重点在发展快速、环境欠佳的都市,目的是减少疾病、改善人的健康。

公卫制度从收集精确统计资料做起,法国、英国等西欧国家从18世纪开始系统地、定期地收集有关气侯、疾病、出生、死亡等统计资料。一套精细的统计数学方法渐趋成熟并普遍运用在行政事务上。中央与地方亦逐步建立一个有机的行政体制,由地方(如法国的地方卫生议会)提供系统的、科学的资讯并执行政策,由中央(如法国的皇家医学协会)主导政策方针与提供行政资源,并各自整合不同学门的专家,以讨论问题及执行政策。可以说到了19世纪初期,欧洲较富强的国家中央都能大致上掌握全国人口与疾病变化情形。在这方面,我们看到西方主权国族化之后行政管理科学的革命性发展。

在这第一波的公卫行动中,主导的卫生思想仍是传统的环境与气侯理论。目标是针对脏臭的致病“瘴气”(miasma)。为了改善都市空气的流通、水质等问题,18世纪的公卫专家开始拆城墙、移建坟场、搬迁城内的牲口屠宰场、改善下水道与污水沟系统、拓宽道路等。因此参与这波运动的专家包括药剂化学师、工程师、兽医、统计师、医生、技术官僚等。许多史学家认为18世纪欧洲人死亡率的下降,与这波公卫改革最有直接关系。

![[美] 史蒂芬·约翰逊:《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》,熊亭玉译,电子工业出版社2017年版 [美] 史蒂芬·约翰逊:《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》,熊亭玉译,电子工业出版社2017年版](http://www.ihss.pku.edu.cn/upload/file/word/bc3169ec-28c7-4695-8a42-87e3eb649e63/1.006.jpeg) 到了19世纪初,都市贫穷与疾病的关系更受到公卫专家的重视。这与当时新的疫疾有关。19世纪的欧洲已脱离传统疫疾,如麻风、鼠疫的威胁,而面对的是与工业革命、长程贸易息息相关的新疾:霍乱与肺结核,而这些高死亡率的疾病特别影响都市贫民。在细菌论提出之前,这些新疾似乎更进一步证实了“瘴气论”,肮脏、贫穷、疾病似乎是个铁三角。卫生专家在推动公共卫生策略时自然地把技术问题、社会问题、医学问题同时考虑。其中污水与贫穷、疾病的关系显得最为突出,因此,下水道工程与污水处理问题,成为改革的重点。在这方面,英国的发展无疑领先各国。法国巴黎也有长足的进步,1788-1907年之间,平均市民可用的下水道增加了84倍。下水道的改善确使19世纪后期,霍乱在欧洲的疫情大大减轻。英国著名的公卫先驱查德维克(Chadwick)、法国的巴杭杜沙特雷(Parent-Duchatelet)在19世纪中所领导的改革成为西方国家中最具代表性的例子。在19世纪末巴斯德(Pasteur)、柯赫(Koch)等科学家提出细菌论,强化传染理论,并把公卫思维移至实验室内之前,英、法的公卫策略是最完整的。直到今天,19世纪中的英、法公卫改革成就深具启发性。 到了19世纪初,都市贫穷与疾病的关系更受到公卫专家的重视。这与当时新的疫疾有关。19世纪的欧洲已脱离传统疫疾,如麻风、鼠疫的威胁,而面对的是与工业革命、长程贸易息息相关的新疾:霍乱与肺结核,而这些高死亡率的疾病特别影响都市贫民。在细菌论提出之前,这些新疾似乎更进一步证实了“瘴气论”,肮脏、贫穷、疾病似乎是个铁三角。卫生专家在推动公共卫生策略时自然地把技术问题、社会问题、医学问题同时考虑。其中污水与贫穷、疾病的关系显得最为突出,因此,下水道工程与污水处理问题,成为改革的重点。在这方面,英国的发展无疑领先各国。法国巴黎也有长足的进步,1788-1907年之间,平均市民可用的下水道增加了84倍。下水道的改善确使19世纪后期,霍乱在欧洲的疫情大大减轻。英国著名的公卫先驱查德维克(Chadwick)、法国的巴杭杜沙特雷(Parent-Duchatelet)在19世纪中所领导的改革成为西方国家中最具代表性的例子。在19世纪末巴斯德(Pasteur)、柯赫(Koch)等科学家提出细菌论,强化传染理论,并把公卫思维移至实验室内之前,英、法的公卫策略是最完整的。直到今天,19世纪中的英、法公卫改革成就深具启发性。

欧洲18世纪以来的公共卫生改革运动中还值得一提的是医院改革一项。上文提到中国有古老的“病坊”传统。其实西方也有以恤贫病为主的宗教机构。不同的是,基督教西方的传统病坊一直依赖丰厚的资源得以发展,而中国的佛教病坊则随着唐以后佛教被政治压而没落,之后的俗世病坊所得到的资源既无延续性,亦不丰厚。基督教医院早在7世纪的拜占庭时期开始往专业治疗机构方向发展。当时这些称为xenon的慈善医院已不只收容贫病,已开始与医学专业做初步的结合。医院中已有驻院的医师与助护,而且这些医护人员在城内各属相关的专业行会,他们的专业资格、职业行为因此受到审视,而医院如教堂一样,也成为城市的主要特色。到了9世纪,医院的医生制度已发展出一个较完整的等级制,能当主治大夫的只有城内最具名望的医师。换言之,基督教传统中的医院较早与医药专业结合,并渐摆脱宗教色彩。这个结合发展到文艺复兴时期,即16世纪以后已类似今天我们所了解的医院。

鼠疫在欧洲的猖獗也推动了医院的改革。在15世纪末以前,欧洲主要城邦多以严厉的隔离政策处理鼠疫。此时,鼠疫是被认为会透过接触而传染的例外疾病(另一例外是麻风),由于死亡率极高,城邦政府往往以强大的武力、警力,结合着政治与法律界精英来强势执行隔离。但是这种将全区、全城、甚至整个省份与外界隔离的政策往往有极负面的后果:如阶级分化、家庭分化、经济危机、行政贪污(医生或官僚受贿而隐瞒疫情)等,而且经验也证明这种社会成本极高的隔离方式不一定有效(当时人不知道鼠虱是媒介,病人虽被隔离了,但病鼠无法被隔离,疾病照样传播)。因此15世纪以后,欧洲主要城邦在对抗鼠疫时调整了隔离的政策,那就是加强发展防疫医院制度。其中最大型之一是米兰在16世纪初建的鼠疫医院,这医院共有280个病房,并具三个功能:作为隔离场所、治疗场所、康复场所。在1630年鼠疫中,米兰鼠疫医院曾收容1万6000个病人。可以说,从16世纪开始,鼠疫在欧洲富裕的地区中不但推动了医院制度的发展,也促进了医学伦理的建立。在新型医院服务的医生多在城邦的医学院受训,他们效忠城邦,或国家、或地区,而不再如从前般只为权贵服务,谋取个人利益。欧洲医生的社会地位,也是从此时开始提升。这些类似城邦公务员的医生如遇疫灾时自己率先逃离,会被严重处罚,包括丧失市民与行医的资格。到了17世纪中后期鼠疫已渐淡出欧洲舞台之际,这类的鼠疫医院在欧洲大都市却处处可见。

![[美] 汉斯·辛瑟尔:《老鼠、虱子和历史:一部全新的人类命运史》,谢桥 康睿超译,重庆出版社2019年版 [美] 汉斯·辛瑟尔:《老鼠、虱子和历史:一部全新的人类命运史》,谢桥 康睿超译,重庆出版社2019年版](http://www.ihss.pku.edu.cn/upload/file/word/bc3169ec-28c7-4695-8a42-87e3eb649e63/1.007.jpeg) 18世纪后期的医院改革就建立在这个基础之上。此时主要的改变是彻底消除医院过去的宗教性质,而改为完全的专业治疗机构,同时紧密地与医学教学结成一体,法国大革命是推动这个重大改革的临门一脚。这方面的改革在19世纪正式上轨道,将欧洲医学专业的发展带入新时代。此后,医生从书本学习到临床实习、正式行医等都有一套完整制度与程序,教学医院成为训练的主要场所,这一切并直接由国家监控,而医生亦通常被视为应为国家服务的公务员。 18世纪后期的医院改革就建立在这个基础之上。此时主要的改变是彻底消除医院过去的宗教性质,而改为完全的专业治疗机构,同时紧密地与医学教学结成一体,法国大革命是推动这个重大改革的临门一脚。这方面的改革在19世纪正式上轨道,将欧洲医学专业的发展带入新时代。此后,医生从书本学习到临床实习、正式行医等都有一套完整制度与程序,教学医院成为训练的主要场所,这一切并直接由国家监控,而医生亦通常被视为应为国家服务的公务员。

19世纪西欧国家发展出来的公卫制度,首次受到严厉的挑战是在1918年世界大战结束前夕,当时一场所谓“西班牙流感”之疫横扫全世界。卫生策略在此时的重点已因细菌论革命而转进实验室。欧洲主流的专家以发展疫苗为最高目标,反而轻忽了一般的防卫策略。英国的高死亡率(至少22万5000人死亡。染病率从30%至70%)的原因之一就是公卫系统过分依赖在实验室的科研,对采取传统防疫措施的态度过于消极。其实这次流感病毒的疫苗要十多年之后才被研发出来,根本对当时的防预无任何助益。反而澳洲因为严格执行传统的海港检疫而受害较浅。可以说,在实验室研究细菌与病毒成为预防医学的主流之后,20世纪初的西方公卫体系仍在适应新方法与疫情。这个让全世界丧失2000万至5000万人口的疫灾促使公卫体制进一步现代化,这个发展在美国尤其明显。

四 清末以来中国的防疫与卫生工作

相对于欧洲自18世纪以来的公共卫生运动,中国近代公卫与防疫的发展无疑是被动的、举步维艰的。首先,公共卫生制度的主要推动力量,并非来自对改善卫生环境的要求,而是在帝国主义列强虎视眈眈之际,对维护国家主权的坚持。自1860年代以后,外国人为了防止世界性流行的霍乱,纷纷在上海、厦门、汕头等海港成立检疫站、订立检疫条例,并由外国人执行。

1894年香港爆发鼠疫之后,外国人主导的防疫措施更是严格执行。清政府深感主权被剥夺之苦,在庚子乱后推动“新政”时,公共卫生制度的建设逐成为重点之一,为的是保卫国家尊严与取回主权。1902年天津发生霍乱,外国人极为恐慌,并向清政府明确表示,如果要取回天津主权,清廷必须将公共卫生现代化。这就是当时北洋大臣袁世凯在天津成立第一个中国主导的卫生机构“北洋卫生局”的背景。这个机构以德、日的卫生警察制度作为蓝本,监督城市内的公共卫生设施,并负责奉天省各海港与铁路的检疫工作、管理医师与药师药品、医院等,俨然一现代卫生行政官僚体制。从1902年至1911年辛亥革命为止这10年间,清政府的确企图成立全国性的卫生体系,以北洋卫生局作为起点,希望全国各地模仿成立类似的制度。但是无论在行政基础方面、专业知识方面、资源配合方面,当时的中国实在没有条件在短短10年内建立庞大繁复的体系。

清政府在失去政权前夕在公卫方面最后的一击是对东北鼠疫的对抗。1910年冬东北的鼠疫情势日渐严峻,鼠疫随着工人返乡过年的途径流窜。外务部派留英的马来亚华侨伍连德医生至哈尔滨指挥防疫事宜。伍于1910年12月底到达,次年元月策划整套防疫计划,用军、警力量将地方分区管治、检疫,利用学校及其他空置房屋作为隔离病人之用。同时禁止所有大型公众活动。每区设有隔离站,替人量体温把脉。同时所有交通工具均受检、城内的巡警亦需负责逐家检疫的工作,这一切都以西式防疫方式进行。当时伍感到最棘手的问题之一是尸体埋葬问题,这个问题在古今的疫灾中均最令人伤神。当死亡率达到高峰时,虽然尸体已不棺而葬,但竟一度超过六星期没有任何埋葬的行动,堆积尸体长达一里多,这当然不是由于缺乏棺木,而是严冬冰硬的土地难以挖掘,根本无法下葬。伍为了尽速解决问题,要求朝廷发饬令,允许集体火葬。他已顾不得此举违反汉人的下葬传统,而清廷也完全配合他的要求,让尸体堆积的问题确及时得到解决。就这样,伍连德成功地运用国家的公权力来强力执行不受欢迎的紧急政策,达到防疫的目的。 清政府在失去政权前夕在公卫方面最后的一击是对东北鼠疫的对抗。1910年冬东北的鼠疫情势日渐严峻,鼠疫随着工人返乡过年的途径流窜。外务部派留英的马来亚华侨伍连德医生至哈尔滨指挥防疫事宜。伍于1910年12月底到达,次年元月策划整套防疫计划,用军、警力量将地方分区管治、检疫,利用学校及其他空置房屋作为隔离病人之用。同时禁止所有大型公众活动。每区设有隔离站,替人量体温把脉。同时所有交通工具均受检、城内的巡警亦需负责逐家检疫的工作,这一切都以西式防疫方式进行。当时伍感到最棘手的问题之一是尸体埋葬问题,这个问题在古今的疫灾中均最令人伤神。当死亡率达到高峰时,虽然尸体已不棺而葬,但竟一度超过六星期没有任何埋葬的行动,堆积尸体长达一里多,这当然不是由于缺乏棺木,而是严冬冰硬的土地难以挖掘,根本无法下葬。伍为了尽速解决问题,要求朝廷发饬令,允许集体火葬。他已顾不得此举违反汉人的下葬传统,而清廷也完全配合他的要求,让尸体堆积的问题确及时得到解决。就这样,伍连德成功地运用国家的公权力来强力执行不受欢迎的紧急政策,达到防疫的目的。

不过,虽然此役得伍连德的专业修养、魄力及清廷的充分配合,但是由于医生、警力与经费的短缺,仍有不少无辜丧命者,包括被误诊而死在隔离站的人,死亡人数也至少达6万。

东北的鼠疫过后,伍连德的声望达到高峰,他不但在1911年4月在沈阳举行的万国鼠疫研究会(International Plague Conference)被各国代表选为会长,同时他也成为随后成立的“北满鼠疫防疫处”的处长,专门负责鼠疫与霍乱的防止工作。半年后,辛亥革命结束了清政权,但伍连德的工作却并不因此而终止。民国以后,他仍出任防疫处,直至1931年日本人占领东北为止。他并且在东北建立了几间鼠疫隔离医院。不过,民国期间他的防疫经验处处显示西式防疫法在中国社会生根的困难。1917-1918年陕西发生鼠疫(当时亦有专家认为此疫其实使肺炎而非单纯鼠疫,即当时流行全世界的感冒大疫),伍连德奋不顾身投入现场指挥抗疫的工作。

大概他认为工作应类似六年前的经验,但是他很快发现当地并无统一的指挥中心、前往关注的官员来自各不同单位,各有看法与计划。中央的卫生官员多无足够的专业训练,又不接受伍的意见,而地方上的人甚至为了反对防疫,企图放火杀害防疫人员。伍这次挫败的防疫经验显示民国以后,比前清更弱势的中央无力推动有效的防疫政策。

疫后,北京虽在1919年成立中央防疫处,但是其实虽有作为。要等到南京政府成立后的1930年代才有较积极的全国性政策。1932年国民政府完全收回各海港的检疫权,结束检疫由不同部门各自为政的混乱局面。这个设在上海的“全国海港检疫处”同样由伍连德主持,当时他刚因日本之占领东北而卸下“北满鼠疫防疫处”处长一职。当然,不久,这个新成立的全国性制度也因日进一步侵华而终止。

从清末到南京政府时期,伍连德无疑是中国近代防疫的主要角色,他亦以“鼠疫战士”(plague fighter)自居,立志将现代化的卫生防疫方法带入中国。这位西化医生的专业知识与对防疫的投入,是毋庸置疑。从他的自述中,可看出他较单纯地以抗疫为目标,并没有太多政治上的考虑。但其他人是如何看待他的防疫工作呢?当时也曾受西方医学教育的史学家陈垣是以这样的态度肯定伍在东北的贡献:“东三省之役,我当轴者受日俄之迫挟,以为是轻视各国人民之生命,我不实力,彼将越俎而谋之。我当轴者始惄然惧,急草检疫制度,遣议赴奉,收复主权。京汉铁路至兼用女医检疫。大功告蒇,监过赐见,中国臣民且随外人一而俱免拜跪……然是役苟非伍君之资望,则亦不足以摄服众宾,其不假手他人,主权旁落者几希。”换言之,就算对有识之士如陈垣而言,此次鼠疫的教训,并非防疫工作应如何进行,而是主权不能被侵犯的问题。而伍的功劳首在保卫了中国的主权,真正的防疫功绩尚在其次。之前,陈垣在讨论中国应否参加1910年的“万国卫生会”时,也曾作以下考虑:“吾国独不在万国中耶?人不与我入会,抑我不入人会耶?……盖一入会,则人将干涉我之不卫生矣。虽然,宁可受干涉,不可不入也。未识吾政府知有此会乎?”可见当时关心国事的知识人,对卫生问题的看法,充满矛盾、焦虑与不安。在政治问题、爱国情绪与卫生事业之间,无所适从、不知取舍。

至于一般百姓,对新兴卫生政策的怀疑更不在话下,并且纯粹从个人日常经验出发。陈垣以讽刺的口吻举出清末人几种抵制卫生政策的普遍态度:“某屋某人好洁甚,亦不免于疫,某屋某人不洁甚,亦不见其死,卫生之说伪也,此又一等。从前无人言卫生学,未见人种绝,今日人人言卫生学,未见疠疫绝,此又一等。年稍大者曰:卫什么生,我几十岁,何物不食,何水不饮,亦未曾死去。凡此皆抵制卫生之说者也。”虽然,中国近代社会对卫生政策的原则与需求,没有太大的了解与共识。 至于一般百姓,对新兴卫生政策的怀疑更不在话下,并且纯粹从个人日常经验出发。陈垣以讽刺的口吻举出清末人几种抵制卫生政策的普遍态度:“某屋某人好洁甚,亦不免于疫,某屋某人不洁甚,亦不见其死,卫生之说伪也,此又一等。从前无人言卫生学,未见人种绝,今日人人言卫生学,未见疠疫绝,此又一等。年稍大者曰:卫什么生,我几十岁,何物不食,何水不饮,亦未曾死去。凡此皆抵制卫生之说者也。”虽然,中国近代社会对卫生政策的原则与需求,没有太大的了解与共识。

中国近代公卫制度发展的经验,相对于西方社会从18世纪以来以整合各专业为基础、从上到下贯彻全国的发展过程,实在有太多不同之处。或许中国近代独特的历史处境、社会对健康问题的不同期待使得华人社会在落实公共卫生或防疫制度时,总无法完全专注于专业层面。

五 结论:为何中国社会仍重医疗、轻卫生

今天大家对SARS的防治有一普遍的批评,就是重治疗,轻卫生、预防。其实如果从历史的角度去思考这问题的话,比较容易得到启示。治疗是面对疾病最直接了当的解决方式,中国医学传统也有一强壮的传统,从不需要其他方面的支援,对一些疾病的疗法,传统中医也有极辉煌的历史。然而健全的预防、卫生制度的必要条件就复杂得多,需要跨专业、部门的精密合作,以及自律性极高的人民,缺一不可。它需要高度发展的行政科学、行为科学及自然科学的配合,近代西方公卫制度是一个特殊时空下的产品:主权国族体制的建立、各种现代科学专业的形成、现代工业化的茁壮所带来的财富、启蒙思想下的开明专制理想。这些条件的巧妙配合让一项极其艰巨的工程得以实现。与其说中国社会做不到是一种羞耻,不如说欧洲在19世纪成功地发展出来的坚固基础是一项奇迹。

要移植一朵基因复杂的花朵到完全不同的土壤来的时候,如草草率行事,这花不是迅速枯萎,就是长成了变种的花,不符合原来的期待。除非种植者花更多的心思去研究、改变土壤的成分,甚至改变花的基因,让它更茁壮美丽地长在新的土壤中。这些都需要极大的智慧与坚持,甚至需要一些好运气。

1911年汕头绅商为了应付他们高度顾虑的西式防鼠疫措施,自行设立鼠疫防疫会,此会的重点是免费提供血清注射。就是以单纯治疗的方式对付鼠疫。其章程之一这样说:“文明国对于防疫,皆为法律所规定,医士得按法疗治之职权。我国人民知识未广,甚难强行,惟有听人自便。”商会的反应是典型的,灵活、机动而带有理性,这个反应无疑在传统中找到养分(传统的施药不外如是)。对于抽象而强制性的防疫制度他们则充满疑虑与不信任。今天的我们与百年前的华人相比,有多少改变?

|