专题展览 | 丝绸之路与北大人

延伸阅读

2018年11月05日-12月30日,北京大学人文社会科学研究院(以下简称文研院)将在文研院地下展厅举办“丝路研究与北大人”展览。本次展览将通过图文介绍和实物陈列,来系统展示北大百年丝绸之路研究所取得的辉煌成果,增进观者对丝路研究与北大人的了解。在此期间,文研院还将举办“丝路研究与北大人:回顾与展望”论坛。

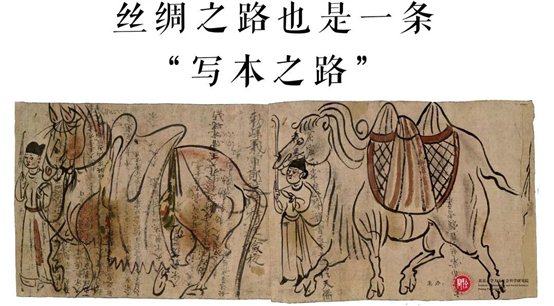

为配合即将开幕的展览,特此推送荣新江教授的文章《丝绸之路也是一条“写本之路”》,以飨读者。本文原为荣新江教授在文研院文研讲座上所发表的同名演讲,后刊于《文史》2017年第2期。因微信推送篇幅原因,不再列出参考文献,敬请参读原文。

文 | 荣新江

北京大学历史学系、中国古代史研究中心教授

摘要

本文从几个方面加以论证,在丝绸之路上旅行,需要有各种写本文书的支持,这包括旅行需要申请公验与过所、行前要准备旅行指南类书籍和会话练习簿、旅行中商人需要计账、各种旅行者需要记事、买卖要订立契约、旅途中需要书信往来沟通、有些求法僧要写巡礼记録、文人则要写作诗文,等等,有些事项需要的纸张还不在少数,因此可以说,丝绸之路也可以说是一条“写本之路”。本文利用敦煌、吐鲁番、和田乃至高加索地区出土各种文字的写本文献,来论证丝绸之路是一条写本之路。

在计算机时代,特别是手机时代到来之前,一个人要出门旅行,都要带上纸笔,商人要记账目,外交使者要写公文,考察人员要做记录,文人要写诗文,一些更为细心的人要每天写日记,与口语不通的人有时要用笔交谈,如此等等,是离不开写本的。从汉代到元朝,陆上丝绸之路比较兴盛的时期,由于西北、中亚一带气候条件干燥的原因,丝路沿线保存下来大量的写本,其中有丝路上从一地运送到另一地的图书文献或官府诏令文书,也有直接反映丝绸之路运营的各种写本资料。这些写本的物质形态,有竹木简牍、羊皮纸、纸草、桦树皮、绢布、麻纸等等,其中保存最多而信息量最大的,要数吐鲁番、敦煌等地保存的纸本文书。本文收集反映丝绸之路运营方面的纸本文书,分成几类加以探讨,力图说明丝绸之路的运作离不开写本,从某种意义上来说,丝绸之路也是一条“写本之路”。

一、公验与过所的申请与验证

中国古代出行要向官府申请过所,即通行证。汉代即有完善的过所制度,过所也称作“传”,汉简中即有比较完整的过所和勘验过所的记录,尼雅、楼兰也发现过勘验过所的晋代简牍。吐鲁番出土的唐代文书中,为我们提供了更为完整的过所申请到勘验的全记录,可以看出要行走丝绸之路,首先要得到公验或过所。公验是一种简单的过所,是在本人申请书上直接批准的路证。以下举几个公验和过所的典型例子。

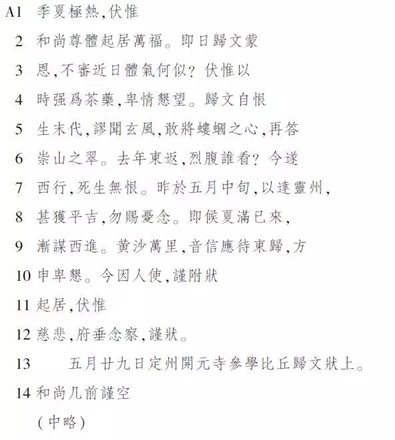

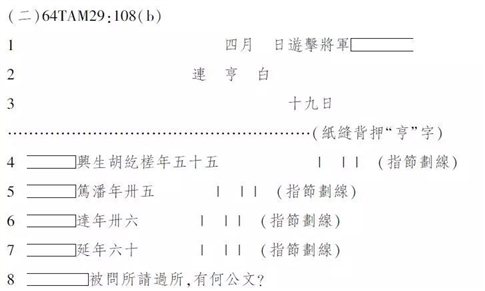

《唐贞观廿二年庭州人米巡职辞为请给公验事》(73TAM221:5):

文书第1-7行是着籍庭州(今吉木萨尔县)的米国(Maymurgh)出身的粟特人米巡职向州司提出的辞文,请求带着15岁的奴隶哥多弥施、12岁的女婢娑匐,以及黄色骆驼一头、8岁铁勤敦马一匹、羊15口,前往西州(今吐鲁番地区)去做生意,因为所经路上有唐军把守的烽塞,所以要请求发给公验。我们知道,唐太宗贞观十四年(640)灭吐鲁番的高昌国,同时也赶走了与高昌国呼应的天山北可汗浮图城的西突厥部,设立庭州。到贞观二十二年,庭州、西州间已经建立了完善的唐朝边塞烽燧体系,负责检查过往行人。文书第8-12行为庭州官员怀信的批示,因为米巡职是庭州本地人,可以任其前往西州市易,沿路烽塞,予以放行。因为是在和平的环境下、在唐朝本土的州县间往来,所以对于这样的个体商队,手续比较简单,发给公验,即可上路。文书出土于吐鲁番,表明米巡职一行凭借这纸公验,顺利到达西州,随后公验作废,也就留在当地,后来被人二次利用。

对于有这样那样问题的商队,过所的申请和审查就是非常严格的了。以下举例为证。

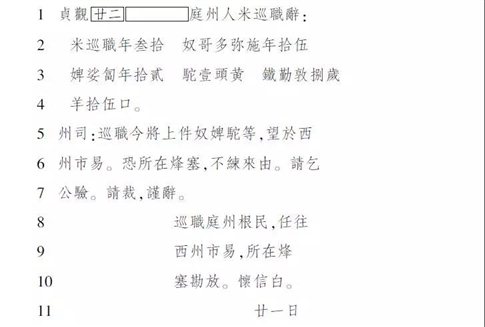

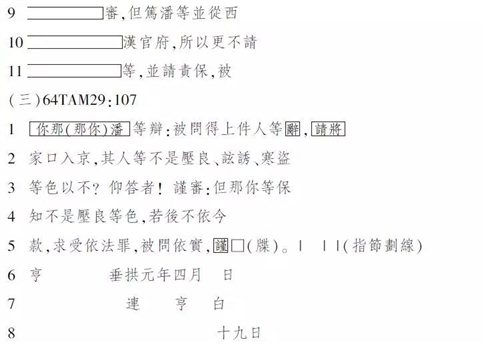

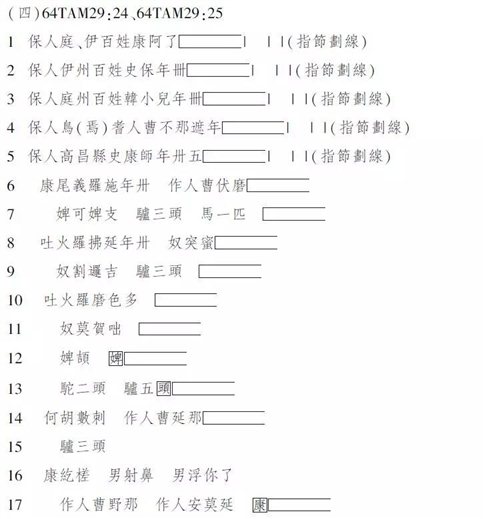

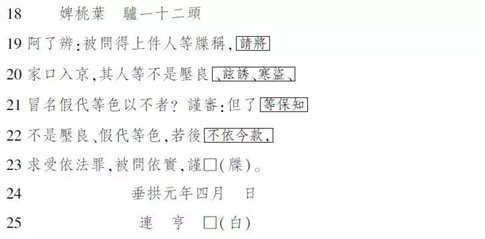

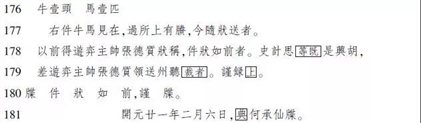

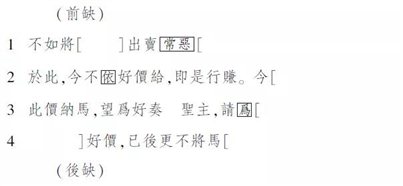

《唐垂拱元年(685)康尾义罗施等请过所案卷》由四个断片组成,先转引如下:

这件文书由四个残片组成,它们不是过所本身,而是申请过所过程中西州官府调查相关情况的案卷,可以窥知在唐朝丝路上行走,必须申请过所。第一残片内容表明,垂拱元年(685)四月十九日,西州官府通过译语人翟那你潘审问康尾义罗施、吐火罗拂延、吐火罗磨色多等四人有关过所的来文,但他们回答称在西边没有遇到唐朝关津烽燧的遮拦,所以没有申请过过所;第二残片是兴生胡(粟特胡)纥槎、笃潘一行四人,也是没有来文,文字虽残,大概与前面康尾义罗施一行相同,因为没有遇到唐朝的官府,所以没有过所。据王炳华先生的看法,这两个商队从中亚进入西域,没有走塔里木盆地北沿的官道,而是从天山腹地中穿行,经阿拉沟进入吐鲁番盆地,所以没有遇到唐朝的关城,也就没有申请过过所。为此,西州官府对他们的来历加以调查,并找人给他们担保。第三残片是询问那你潘(可能就是译语人)的辩词,称这些人打算带家口去长安兴生贩易,他们不是被违法压良、詃诱、寒盗之类的人,属于良民。第四残片是庭、伊百姓康阿了、伊州百姓史保、庭州百姓韩小儿、焉耆人曹不那遮、高昌县史康师等各地的胡汉居民出面担保,证明这些人以及他们所带的奴婢、牲口都不是压良、詃诱、寒盗、冒名假代等色。第四残片上详细登记了这些粟特和吐火罗商人姓名、年龄及他们所携带的奴婢姓名、牲口数量,基本上都是过所上需要明确登记的内容。经过这样的详细盘查和保人担保,西州官府应当发给这些商人过所,从最后一件罗列的名目,上述两批人可能是被重组为一只商队,前往京城长安。

垂拱元年时,唐朝已经将安西都护府从西州交河城移至塔里木北沿的龟兹王国,下辖安西、于阗、疏勒、焉耆四镇,并开通道路,列置馆驿,所以从西边粟特或吐火罗地区来的商旅,经过安西四镇地区时,一般都会在首次抵达的唐朝官府处申请过所。康尾义罗施和康纥槎分别率领的两个商队因为走天山谷道,没有遇到唐朝官府,所以到了西州后,受到严格盘查,然后重新给与过所,再前往中原。

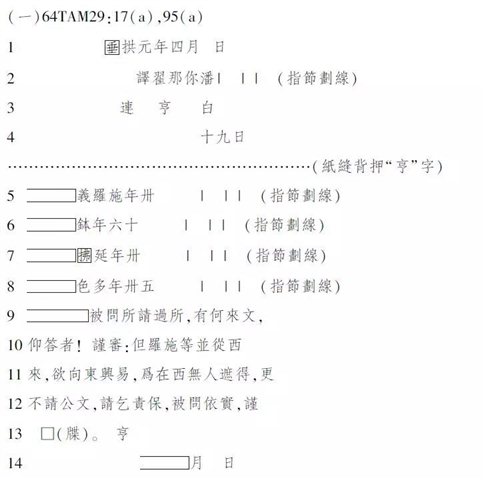

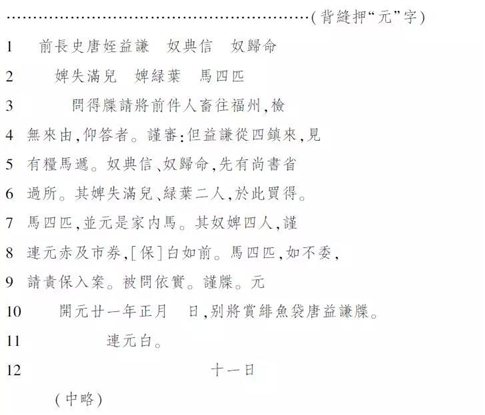

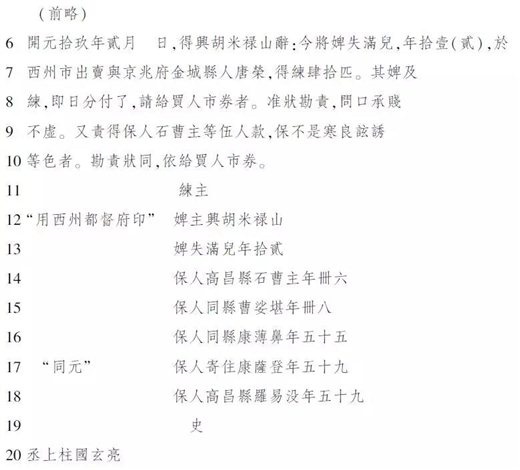

在申请过所时,除了商队人员要确定是良民外,也要交代清楚所携带的奴婢、牲口的数量和来历,必要时需要提供相关的买卖契约文本,作为证据。这方面,吐鲁番文书也提供给我们一个絶佳的例证,即《唐开元二十一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》。这是西州官府将唐益谦去福州、薛光泚去甘州、康大之去轮台三件请过所的文卷统一处理而形成的案卷,文字过长,我们这里只以《唐开元二十一年(733)唐益谦请给过所案卷》(73TAM509:8/4-1(a),8/4(b),8/23(a),8/4-2(a))为例:

这部分文书是说福州都督府前长史唐循忠的侄子唐益谦(唐荣,小字意奴)一行从安西四镇地区回福州老家,要路过玉门、金城、大震、乌兰、潼关、蒲津等关,本来是有尚书省发的过所,并有粮马递送。但在西州出发时,被检查出婢失满儿、绿珠(一作绿叶)和马四匹没有登记在过所上,因此官府加以审查。

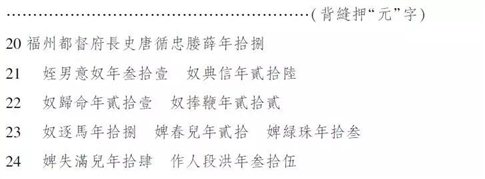

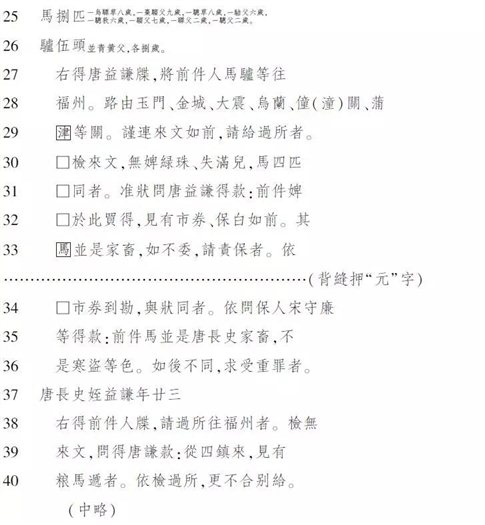

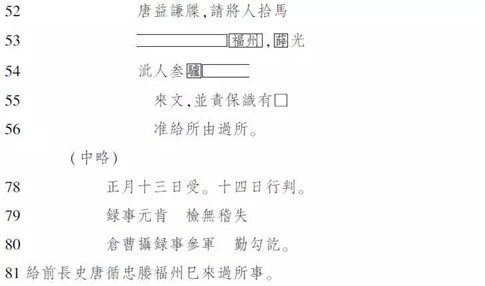

按照案卷黏连的纸张情形看,第一张纸(1-19行)是具有别将赏绯鱼袋身份的唐益谦在开元二十一年正月十一日上西州官府的牒文,前面罗列了所携带的奴婢和牲口数,声称:“奴典信、奴归命,先有尚书省过所。其婢失满儿、绿叶二人,于此买得。马四匹,并元是家内马。”附上有关奴婢的元赤及市券,并请官府对于马四匹责保入案。后面是官府收存牒文记录。因为唐益谦是和其姑母(唐循忠媵)薛某一起出行,所以第二张纸的前面7行(20-26行)又以唐循忠媵薛的名义罗列了所有携带的奴婢和牲口,这里多出了奴捧鞭、逐马、婢春儿、作人段洪,他们应当是在目前我们没有见到的尚书省发给的过所当中。因此第27行以下官府的审查记録仍然只说其中“无婢绿珠、失满儿,马四匹”。

幸运的是,作为此案卷的附件,案卷中提到的购买女婢的市券,也同时出土。其一为《唐开元十九年(731)唐荣买婢市券》(73TAM509:8/12-1(a),8/12-2(a)):

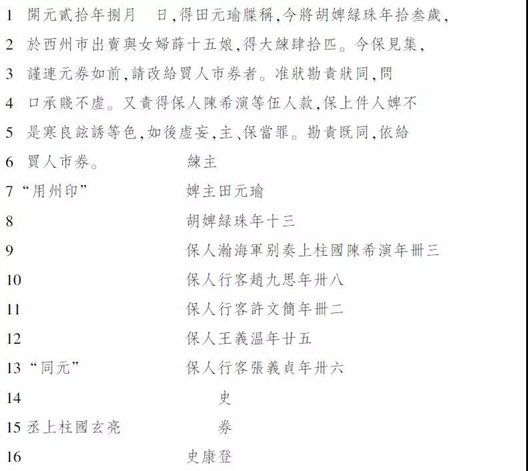

其二为《唐开元二十年(732)薛十五娘买婢市券》(73TAM509:8/4-3(a)):

这就证明了失满儿是唐益谦(即唐荣)在西州市场上从兴胡米禄山手上购得,绿珠是其姑母薛十五娘(即唐循忠媵薛)在西州市场上从田元瑜手上购得,都有五个保人保白,还有市场官员签字,只是因系抄件,印鉴是用文字表达的。在官府勘合了市券无误,并得到保人宋守廉等人担保“前件马并是唐长史家畜,不是寒盗等色”(原件没有保存),一切检核无误之后,决定“给前长史唐循忠媵福州巳来过所”。

西州官府所给的过所原件应当由薛十五娘及唐益谦一行带走,但其主要人员和牲畜构成就是第20-26行的内容。由此可见,开元十九年初,唐益谦一行从安西四镇地区来到西州,在这里停留了两年时间,购买了两个女婢,其中绿珠明确说是胡婢,失满儿从名字来看也是胡族出身。开元二十一年初,经过西州官府的勘合无误后,他们获得西州勘发的过所,带着奴婢和牲畜,沿河西走廊入关,经至少六个关城以及无数烽塞,一路往福州而去。由此可见,在漫长的丝绸之路上,商旅行人一定要有过所以及证明自己所携人口、牲畜来历的写本文书。

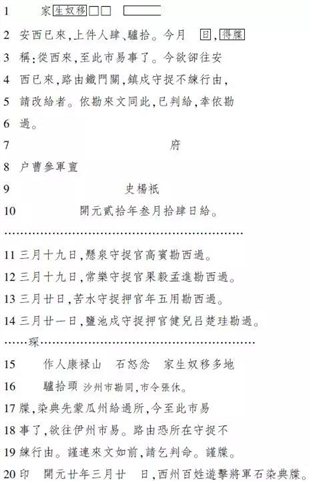

这件唐益谦等申请前往福州过所的案卷,比较完整地展现了申请过所的过程。至于唐朝丝路沿途官府查验过所的情形,吐鲁番文书中也有一件典型的例子,即《唐开元二十年(732)瓜州都督府给西州百姓游击将军石染典过所》(73TAM509:8/13(a)):

这是一件过所的正式文本,持有者是带有武散官游击将军衔的西州百姓石染典,从姓名来看,原本是出身中亚石国(Tashkend)的粟特人。他从安西四镇地区到河西的瓜州市易,事了后打算回安西,于是陈牒申请过所,得到瓜州都督府的准许。文书共三张纸粘合而成,第一纸(1-10行)即瓜州都督府给石染典的过所,在大写数字的开元贰拾年叁月拾肆日的日期上,钤有“瓜州都督府之印”。第二纸(11-14行)是三月十九至二十一日瓜州、沙州之间的悬泉、常乐、苦水、盐池四个守捉官的勘放记録,随后的纸缝上,有沙州官员“琛”的签署,上面钤“沙州之印”。后面一纸(15-24行)的前面是石染典申请从沙州往伊州去的过所的牒文,因为这里至少增加了“驴拾头”,应当是在沙州购买的,并有沙州市令张休的勘同记录。由于所携牲口已经不同来时,所以要新申一份过所。经沙州官员某琛批准,加盖两印同意,此接续文书成为新的过所。最后两行是石染典经过伊州时(四月六日),伊州刺史署名,加盖“伊州之印”,允许经过。

可见,石染典是一位已经着籍西州(吐鲁番)的唐朝百姓,但仍然本性不改,从事贸易活动。他经营的区域应当在安西四镇和河西走廊之间,从他返回时所带只有驴十头来看,货物不多,他可能更主要的是把安西的物品运到河西出售。这件瓜州、沙州给与石染典的过所,在他到达西州以后大概就没有用途了,所以废弃而移为他用。重要的是,我们从这件文书上可以真切地看到丝绸之路沿线唐朝各级军政机构的勘验记録,是商人在丝路上往来的真实写照。

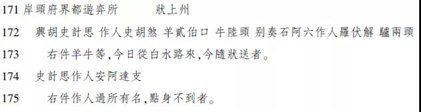

有关勘验过所一事,吐鲁番文书《唐开元二十一年(733)西州都督府案卷为勘给过所事》(73TAM509:8/15(a))也提供了另一个典型例证:

本文书属于开元二十一年西州都督府勘给过所案卷中的一件,记录了出身史国(Kish)的粟特商人史计思率一支商队大概从北庭出发,沿白水涧道(今白杨沟路)来到西州界内,在岸头府管辖的地界被都游弈所的官员截住,带到西州,原因是其中史计思的作人安阿达支在过所上有名,但其人不在;所带牲畜多出牛一头、马一匹。由此可见,唐朝官府对于过往商旅查看之严格,也说明沿丝绸之路往来贩易的商人,必须申请过所,并且随着买卖的变动,也要随时申请官府改给新的过所。

除了旅行者本人所持有的过所原件外,唐朝的地方官府保存有申请过所时的案卷(可能还有过所抄件),而各个关津、烽燧、守捉等道路沿线机构中,应当有对过往的商人所携带的作人、奴婢、牲畜、货物的记録,在各地市场上也保存有买卖的市券,这些都可以和过所原件互相对验。唐朝的这一做法,一方面可以控制非法商人把普通百姓变卖成奴婢,另一方面可以保障丝路商人携带的牲畜、货物不被拐骗。吐鲁番曾出土一件《唐西州高昌县上安西都护府牒稿为録上讯问曹禄山诉李绍谨双方辩辞事》,记録高宗咸亨二年(671)时,迁回西州的安西都护府接手一桩发生在弓月城(今阿力麻里)的买卖官司,之所以可以接受这样的案件,就是因为在唐朝的关津系统里,以及在当事人手中,有过所和过所登记的物品可以查证。

这种关津、过所制度,并非仅仅为唐朝的制度,在西域的緑洲王国内,也有同样的制度。伯希和(P.Pelliot)在库车盐水沟的古代龟兹王国的关城遗址中,发掘到许多龟兹语的木简,年代大概在7世纪上半,是记録往来人畜的一种通行证。现举编号LP5文书为例:

这种通行证应当就是留存在关城的记録,提供了旅行者及所携人员和牲畜数量,往哪个方向而去。这种木简往往用绳索封缄,作为档案保存,一旦需要,就可以开启检核。而旅行者本人,则应当携带着记载相同内容的过所原件。

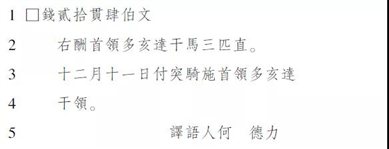

在658年唐朝灭西突厥汗国,在西域地区设立安西四镇以后,也把关津馆驿制度推行到西域地区,往来的各色行人,也要有唐朝的过所。斯坦因(A.Stein)在和田麻扎塔格古堡发现的《唐别奏康云汉文书》(M.Tagh.092背,现编号Or.8212/1557),所保存的内容与过所有关:

“连衡”、“欣衡”是唐朝沿于阗河所设的馆(交通设施)名,见于德藏和田麻扎塔格出土文书《唐于阗诸馆人马给粮历》。这件文书记録了一个从拨换(阿克苏)到于阗的康国粟特商人康云汉及所携作人、奴隶的姓名,以及牲口数量,与过所形式相同,但从后面的内容看,可能是馆驿留存的记録,文书发现地麻扎塔格是唐朝在和田河西岸设置的重要据点神山堡,因此可能就是神山堡留存的过往商旅的记录。

总之,汉唐时期的行人出关、入关之前,都要先申请过所,有了过所,就可以在丝绸之路上畅通无阻。与申请过所相关的市券、契约,也是丝路商人手上必要的文书,加上有关申请、检查、记録过所的各种写本,都是丝绸之路不可或缺的写本文献。

二、旅行指南和会话练习簿的使用

旅行者在出行之前的准备中,还会尽可能地准备自己经行路线的指南类书籍,特别是那些有专门巡礼目的的僧人,不仅仅要有交通道路的指南,最好还有关于沿途佛教圣迹的说明书。其实,佛教之外的景、摩尼教的传教士,也都是如此。商人则有所谓“商业指南”类的书籍,有的“珍宝书”其实也是“寻宝指南”。在中古时期,这些书籍都是手抄本,特别是那些纸质写本,带上也比较轻便,是理想的旅行装备。

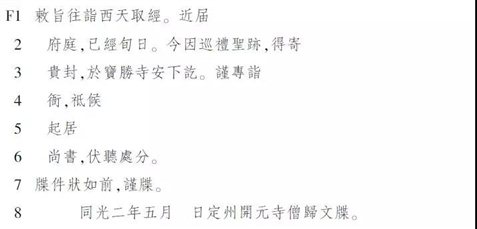

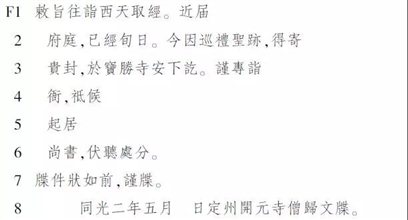

唐朝初年经过西域巡礼五印度的玄奘法师,他的《大唐西域记》无疑是以后前往西天取经者的最佳指南书。在敦煌写本中,有几种《大唐西域记》的抄本(P.2700bis、P.3814、S.958)。其中P.2700《大唐西域记》卷一写本书法比较草率,没有天头地脚,顶栏书写,一行字数也不等;P.3814《大唐西域记》卷二写本书法虽然稍微好点,但也不是标准的经生体,而且一行19、20字不等,基本顶栏书写。这两个写本都不像是图书馆的藏书,而像是旅行者的手册。S.958《大唐西域记》卷三书法较佳,有双行小字夹注,格式谨严,当是正式图书。

我们有幸从敦煌写本中找到一个最佳例子,即S.2659写本。这个写本一面写有《摩尼教下部赞》与《僧羯磨》卷上,另一面抄有《大唐西域记》卷一、《往生礼赞文》、《十二光礼忏文》,《大唐西域记》显然是利用作废的摩尼教的《下部赞》来抄写的,与其他几种佛教实用文献一样,都是同一人所写,顶栏,字体不佳,从内容到形式,显然都不是正规图书。写本后有题记一行:

往西天求法沙门智严《西传记》写下一卷

显然《大唐西域记》等文本是这位智严所写,他把玄奘的书俗称为“西传记”,因为书名对他并不重要,重要的是内容。这位智严见于好几种敦煌写本,其中S.5981是智严在沙州巡礼圣迹后留下的题记,可以知道他是鄜州(今陕西富县)开元寺观音院主,号临坛持律大德。在同光二年(924)三月初,往印度求法,到达沙州佛教圣地。又据上海博物馆藏第48号册子本第28篇《十二时普劝四众依教修行》题记:“时当同光二载三月廿三日,东方汉国鄜州观音院僧智严,俗姓张氏,往西天求法,行至沙州,依龙光(兴)寺憩歇一两月说法,将此《十二时》来留教众,后归西天去辗转写取流传者也。”可知他俗姓张,其时往西天取经,路过敦煌,把所做《十二时普劝四众依教修行》的文本留给敦煌信众。那么,我们从敦煌藏经洞发现的S.2659《大唐西域记》卷一写本,也应当是他作为旅行指南从关中带到敦煌,最后留在敦煌的。这卷出自五代时期西行取经僧之手的玄奘《西域记》,表明它作为僧侣旅行指南的重要意义。

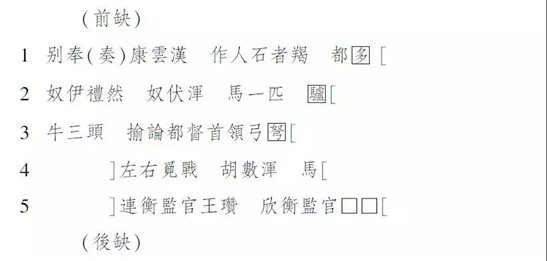

此外,一个旅行者在准备做长途跋涉、进入自己语言不通的地区时,先要把最相关的词汇或短句用双语的形式写在纸本上,这种简单的会话练习簿,是经过语言环境复杂的丝绸之路时所不可或缺的。我们在敦煌文书中曾见到过梵文-于阗文双语对照会话练习簿(P.5538背第9-87行),共171个短语或词汇,都是先写梵文,然后接着写于阗文的翻译,现摘引若干段落如下:

这应当是一个从印度经于阗到中国中原的五台山巡礼来的梵僧使用的手册,他的母语是梵文,所以先写出梵文可能要说的句子,然后让懂于阗语的人写出于阗文,因为两者都用婆罗谜字母拼写,所以他可以看着梵文的意思,来念于阗语,这样在经过于阗、敦煌等通行于阗语的地方,他可以介绍自己的来由、住所、目的,以及相关的一些情况。

另外,敦煌写本中还保存有几种汉语—于阗语双语对照的词汇表(S.5212背,共8行;Or.8212/162前12行;P.2927第4—25行),形式是先用于阗语所使用的婆罗谜文字拼写汉语词句,再写于阗文对译词,内容多是旅行、食物、身体各部位的词汇,应当是于阗人要到汉地出使或经商时所使用的词汇手册,即根据于阗语词的内容,用婆罗谜文字的拼写发出汉字的音,多少能够在一个陌生的语言环境中,先有些沟通,直到找到一个通双语的译语人。

三、商人的记账、记事

丝绸之路是一条商业贸易之路,商业运营离不开纸笔记账,不论是大队人马的官方商队,还是一人独行的小商贩,他们的写本账单是丝路上最为常见的一类文书。一下我们举几个比较典型的例子。

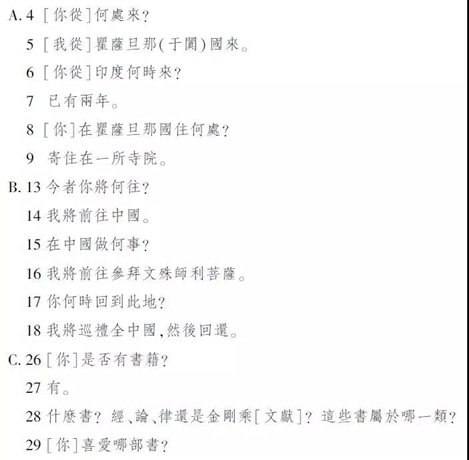

《唐译语人何德力代书突骑施首领多亥达干收领马价抄》(72TAM188:87(a)):

通过丝绸之路的北方游牧民族和农耕居民的贸易持续不断,农耕社会最需要的是北方牧区的马匹,或以绢换,或用钱买。上面这件文书就是唐朝官府通过译语人何德力书写的付给北方突骑施首领多亥达干购买马匹的价目收据,翻译人正是经常在这两者之间做生意的粟特人。文书出自吐鲁番阿斯塔那188号墓,据同墓出土文书的年代,本文书应当在神龙二、三年(706—707)前后。文书用汉语书写,应当是交给唐朝官府留存的一份,同时也应当有胡语(突厥语或粟特语)的一份,交给来卖马匹的突骑施首领。

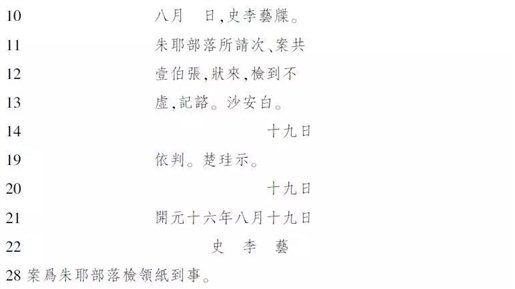

这种随买随时交付的收据,当然是用纸本书写最为便利。下面是和田麻扎塔格出土的一件唐朝时期的文书,即《唐为纳马给价事残文书》(M.Tagh.0133,Or.8212/1521),也涉及到买马价钱事:

此件文书字体笨拙,语言通俗,笔画细硬,似为木笔所写,加上从“圣主”这种表述方式来看,似是一个胡人所写或请人代书,内容说到如果不给好的价钱,以后就不再来卖马了,所以请按照好价买马,并将这个情况上奏圣主,或许是在讨价还价。

在丝绸之路上做买卖,常常会遇到口语不通的时候,这时使用笔谈,或许可以沟通。因此,纸张是丝路贸易中必不可少的物品。但是商人在路上使用过的写本,一旦事项完毕,就会作废,当做包装纸等其他用途,很难留存下来。麻扎塔格是沿和田河南北往来的商人必经之地,所以留下了这样珍贵的数据。

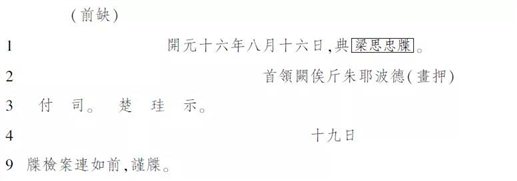

《唐开元十六年(728)西州都督府请纸案卷》的部分内容(大谷5840)如下(略去与文本主题无关的文字):

、

这是开元十六年二月至八月间西州都督府处理几次请纸事宜的牒文案卷之一,上面钤有“西州都督府之印”,记首领阙俟斤朱耶波德向西州都督府申请次纸、案纸共计壹伯张,经过检核该文案,应当给付,于是四等官批准支付,最后签署的“楚珪”,是当时西州都督张楚珪。

申请者首领阙俟斤朱耶波德,应当属于天山北部西突厥沙陀部下属的朱耶部落,其部落首领来西州,恐怕也是来做卖马的生意,这对唐朝应当是一笔好买卖,所以供给纸张,作为买卖时使用,其数量不在少数,可见交易的量也不小。我们从中也可以看出市马过程中纸的消耗量是不少的,因此同样会产生大量的纸本文书。

在高加索山区莫谢瓦亚·巴勒卡(Moshchevaya Balka)的墓葬中,曾出土过三件汉文文书残片,其中一件所存文字如下:

这应当是商人买卖时的计账。另外一件文书写有“五筱(?)/(中残)标五条/(中残)标四条/(中残)裁衣椀/(中残)入萍村穴(下残)”,内容似是什物账。另一残片写有“桃树或复作”等字,是义凈《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一五,此件书法绝佳,是标准的唐人写经,由此可以推知其他两件也是唐朝文书。这是迄今发现的流传到最西边的唐朝写本文书了。

高加索是位于经草原地区到地中海世界的丝绸之路上的重要通道,568年初,西突厥室点密可汗曾派遣粟特人Maniach率突厥与粟特的联合使团出使罗马,抵达拜占庭,受到查士丁二世(Justin II,565—574年在位)的热情接待。同年八月,拜占庭使臣Zemarchus与Maniach一起回访突厥,以后双方使者往来不断,建立了经高加索而绕过波斯到达罗马的贸易通道。隋朝的裴矩撰《西域图记序》,记载中国通向西方的三条道路之一,即“北道从伊吾,经蒲类海、铁勒部、突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻国,达于西海”,就是这条经过高加索的道路。从本文书来看,到唐朝时期,中国商人也曾远到高加索一带从事贸易活动,他们携带着轻便的纸张,作为记账的材料。

到了公元10世纪,丝绸之路并没有断绝,各个绿洲王国间的中转贸易十分繁盛。敦煌发现的一件突厥化粟特文买卖记账文书(Pelliot chinois 3134),就是一个毛织物匹段的交换账单,它是一个在沙洲的粟特或突厥化粟特商人的记账。P.2024背则是一件于阗文的买卖账单,共72行,记录于阗商人在敦煌购买马匹、羊、织物等的每一笔账目。

四、买卖契约

丝绸之路上的商人做买卖,要订立契约,在丝路沿线发现过很多商人买卖契约,这里选取几件比较有代表性的例证。

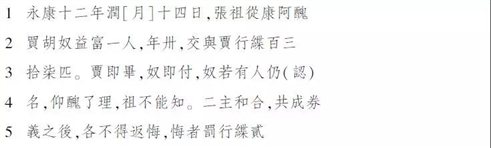

《阚氏高昌永康十二年(477)闰月十四日张祖买奴券》(97TSYM1:5):

这是吐鲁番洋海墓葬出土的一件契券文书的原件,背面有大字隶书“合同文”的左半墨迹,也就是订立契约的一方——张祖所持有的契券,带有“合同文”另一半文字的同一契券的另一件,则由卖主持有。这位出卖胡奴的卖主,是一位来自撒马尔干的康国胡商,汉名康阿丑,他把从西域带来的一个三十岁的胡奴,出售给高昌人张祖,获得行绁三十七匹,然后带着棉织物和契约离开。如果有人出来指认这个胡奴是从其他人家拐骗出来的,则要由卖方处理,与买方无关。契约一旦成立,则不得反悔,反悔者会受到很重的处罚。最后有若干保人具名担保。这样的契约文书,是丝绸之路上私人之间进行买卖、借贷时所必不可少的,它们是公平交易的记录和保障,在很长的一段时间里,契约都会被买卖双方所保存。如上所述,商人在申请过所、经过关津时都要有契约来证明所带奴婢、牲畜的来历,而地方居民也同样要保有购买人口、牲畜的凭证,以备有人来认领。

比《张祖买奴券》还早的例子,有吐鲁番哈拉和卓99号墓出土的《北凉承平八年(450)翟绍远买婢券》(75TKM99:6),记录了一位名叫翟绍远的高昌人,从中亚粟特石国来的粟特人石阿奴处,用丘慈(龟兹)锦三张半,购买了一个名为绍女的女婢。翟绍远用龟兹出产的高档丝织品锦,来购买石国胡人带来的一名婢女婢,是丝绸贸易的最好写照,而这一件件的交易,都需要用契约文书记录下来。

吐鲁番还出土过一件粟特文的契约,是曲氏高昌国末叶延寿十六年(639)所写,记录一个高昌人从一位来自撒马尔干的康国粟特人手中,购买一个突厥斯坦生的奴婢,证人分别来自粟特的米国、康国、石国、何国。这件契约说明这种商人买卖文书也同样用其他语言文字来书写,而纸质契约是商人远行时携带最为方便的纸本文书,尽管我们现在看到的往往是留存在高昌当地买者手中的一份。

进入唐朝以后,丝绸之路的贸易更加频繁,从中亚来到西州高昌、沙州敦煌的粟特商人越来越多,这样的买卖契约也应当更多,只是留存下来的不过是沧海一粟。吐鲁番出土文书提供给我们非常典型的案例,以下举两件文书。

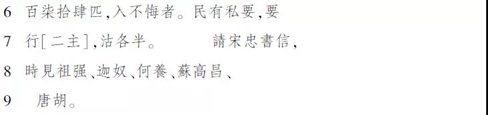

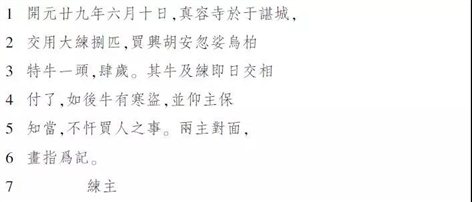

其一,《唐开元二十一年(733)石染典买马契》(73TAM509:8/10):

这件契约的买主,就是上面讨论过所时提到的已经入籍为西州百姓的石国粟特商人石染典,他在开元二十年四月六日经过伊州前往西州。本文书则记录了他在开元二十一年正月五日,于西州市场上,用高档的大练十八匹,从康国胡人康思礼手边买马一匹。不论是买卖双方,还是担保的罗世那、安达汉、石早寒,从姓名两方来看,都是粟特胡人,但是使用的却是汉文契约,表明到8世纪上半叶,也就是唐朝鼎盛的开元后期,汉语和粟特语一样,已经是丝绸之路上国际贸易中的通用语了。

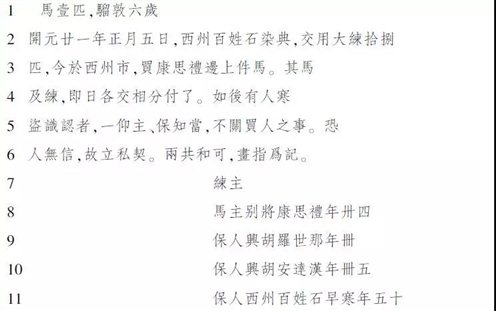

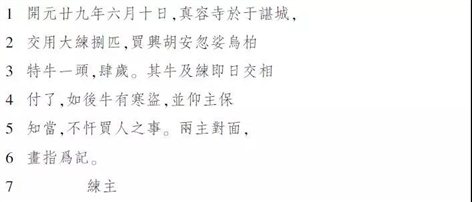

其二,《唐开元二十九年(741)六月真容寺于于谌城买牛契》(SH.177下1):

“兴胡”就是兴生贩易的胡人,在唐朝往往特指粟特商胡。这件契约记录了西州一所佛教寺院真容寺在于谌城(今鲁克沁东60里)中,用大练八匹,从安国胡人安忽娑手中买牛一头。这位安忽娑应当是初来乍到的粟特商人,还不会汉语,所以他的签名是用粟特文字所写。这件契约展现了从中亚地区来到吐鲁番的粟特胡人,和高昌地方的寺院之间交易的情形。目前所见的汉文契约,应当是真容寺收存的一份,而安忽娑收存的另一份,很可能是用粟特文书写的。

五、旅途书信

商人或其他出门在外的人,都要写信回家,或者联系前方官人、熟人来给予照顾。一般的书信不会保留,但敦煌、吐鲁番、于阗等地因为种种原因,保留下来很多书信,有的是草稿,有的是收到的正式书信,其中也有丝路商人的信札。

丝路上出土的商人书信,最著名的要属斯坦因在敦煌西北长城烽燧下发掘到的粟特语古信札,在一个送信人不小心掉下来的封袋中,总共有七八封用粟特语写的书信。根据其中文字比较完整的第二封信札,这组书信写于公元4世纪初叶,是以武威为中心的粟特商团中的商人寄往撒马尔干、楼兰、于阗等地的书信,讲述了他们东到邺城(安阳)、洛阳,西到撒马尔干的经商以及其他事情。公元4世纪初正是纸张开始取代木简而成为丝绸之路上主要的书写载体,经过专家的观察,这组粟特语古信札的纸张是质地优良的好纸,因此可以说粟特商人不仅很快采用了中国出产的纸来作为他们的通信手段,而且选择质地优良的纸,以便在长途转运中不被损坏。从这组粟特语古信札来看,纸本书信是各地经商的粟特人之间沟通的主要方式。

在和田东北沙漠深处的丹丹乌里克遗址(唐朝杰谢镇),曾出土过两封用希伯来文所写的新波斯语书信,是一批犹太商人留下的文字。其中比较完整的一件信札的38—44行译文如下:

我要寄非常多的信给你们。但我不知道(这些信)会不会到你们那里。五月十八日,Šabilī进来了。二十五日,地主把两个筋脚送往(他)女儿那里。我正式通过这些筋脚之手寄了三十封信给你们。我写了除喀什噶尔外所有城市的情况。喀什噶尔的情况是这样的:(下略)

这位发信人总共写了三十封信给收信人,可见书信对于丝路商人的重要性。这件书信的整理者张湛博士注意到:“新信的用纸非常奢侈,纸的尺寸为28厘米×40厘米,几乎和一张A3纸等大(297毫米×420毫米),且只有一面写字。这样的纸在当地不会便宜。要知道,同时代于阗官方文书的用纸要小得多,而且有两面写字的,也有重复使用的。用这么好的纸动辄写三十封信,可见这些犹太人的富有。”根据丹丹乌里克遗址废弃的年代,这些书信大概写成于8世纪末叶,地处塔克拉玛干沙漠深处的杰谢镇,当时与西面的深山堡(Mazar Tagh),南面的质逻(今策勒),东面的尼壤(尼雅)等地,都有道路相通,是丝路商人所走的快捷方式之一,因此不论此前的粟特商人,还是后来的犹太商人,都在这里留下了遗迹,而且利用书信沟通信息,报告各地的军政状况,特别是有无威胁经商的战乱发生,商队首领利用书信指示派到各地的商人把物品如何转移运输。可以说,书信是商人不可或缺的经商手段。

到了10世纪,敦煌文书中保留了各种商人活动的记录。比如英国所藏Or.8212/123是回鹘商人从远方寄给家内的一封回鹘文信,其中提到有人带来了称心如意的货物,询问要换成什么东西。又说有人前往契丹(辽)去经商,还说通过一位名叫塔兹的人送去了相当于一头骆驼的货物,还有两束丝,这头骆驼正在去往东方的商队当中。又如法藏敦煌回鹘语文书Pelliot Ouïgour 2号也是一封信,主要内容是处理一位在敦煌去世的于阗商人财产的诉讼问题,提到麝香、熟丝等货物。还有突厥化粟特语文书Or.8212/86号,是基督教徒Sergius 致El Bars Qutlugh Alp Tarxan达干的信,内容是关于棉布及其他物品交易事。

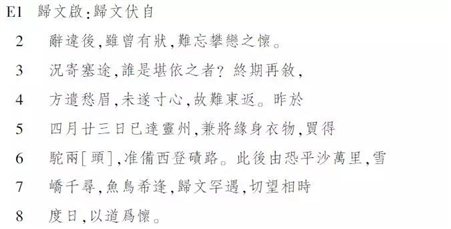

敦煌汉文文书中也同样有丰富的丝路书信材料。英藏S.529号写本上就有定州(今河北省定县)开元寺僧归文信札六封,现移录其中内容较多的三封如下:

归文在同光元年曾经西行,但半路退回。二年再起征程,于四、五月间到达灵州,购买骆驼,继续西行。这六件书信应当是归文西行途中分别寄给或在当地上给沿途所经之地的和尚、令公、评事、尚书等僧俗官人,受文者的姓名和地点都不得而知,推测当在沙洲以东地区。这些信件基本上是每信一纸,但有些没有收尾部分,个别还有习字在上面,说明是书信的底稿,而正式的书信已经寄走。第一封书信第13行后面,到第二封书信第1行的后面,是归文用很草的小字,撰写的一篇斋文类的稿子,应当是他在路上做佛教法事时所据的文本。这一写本多次利用的特征,也说明这些书信应当是草稿,因此作了另外的用途。S.529号写本不仅说明书信在求法僧行进过程中联络的功能,而且书信的废纸也还可以留作他用。当归文抵达敦煌之后,大概有了更好的纸张供给,于是把前面所写的书信留在了敦煌,辗转进入藏经洞,而为我们今人所知。

六、巡礼记录与诗文创作

与商人不同的是,巡礼求法的僧人一般都是要写巡礼行记的,而文人则必然有所创作,这些巡礼记和创作的诗文,也是丝绸之路上常常可以见到的写本遗存。

我们在敦煌写本中看到数种《大唐西域记》的写本,有些是前面所说的旅行指南,有些可能是寺院藏书,都不属于我们这里所说的巡礼记录。P.3552慧超《往五天竺国传》是敦煌藏经洞发现的重要的佚书,但慧琳《一切经音义》所收《往五天竺国传》的词汇分散在三卷当中,而敦煌写本只有一卷,但内容看上去所缺不多。有的学者认为可能是一种从三卷本而来的“略出本”,但高田时雄教授从语言等特征来审视,认为可能是慧超的初稿抄本,初稿只有一卷。高田教授的说法很有道理,那么现在我们看到的慧超《往五天竺国传》,应当就是慧超从西域回来,路过敦煌时留下来的巡礼行记了。

P.3931是印度普化大师巡礼五台山的行记,文字不长,录文如下:

夫周昭王代,佛出西天。漢明帝時,法傳東夏。自後累有三藏,攜瓶來至五峰。玄奘遇於德(太)宗,波利逢於大聖。前後垢藏,幸遇莊皇。此吉祥天,喜逢今聖。師乃生長在摩竭陁國內,出家於那爛陁寺中。唐標三藏普化大師,梵號囖麼室利襧嚩。早者,別中天之鷲嶺,趨上國之清涼。歷十萬里之危途,豈辭艱阻。登百千重之峻嶺,甯憚劬勞。昨四月十九日平[旦],達華嚴寺。尋禮真容,果諧夙願。瞻虔至夜,宿在殿中。持念更深,聖燈忽現。舉衆皆睹,無不忻然。廿日,再啟虔誠,重趨聖殿。夜觀真相,忽現毫光。晃輝尊顏,如懸朗月。睹斯聖瑞,轉切殷勤。廿一日,登善住閣,禮肉羅睺。歎文殊而化現真身,嗟栢氏而生聖質。廿二日,游王子寺,上羅漢臺。禮降龍大師真,看新羅王子塔。廿三日,入金剛聖窟,訪波利前蹤。玩山尋水,回歸寺內。廿四日,上中臺,登險道,過玉華之故寺,歷菩提之新庵。齋畢沖雲,詣西臺頂。尋維摩對談法座,睹文殊師子靈蹤。禮巡未周,五色雲現。攀綠岫,踏青莎。恣意巡遊,回歸宿舍。廿五日,往北臺,穿碧霧。過駱駝鳥,渡龍泉水。啟告再三,至東臺宿。晚際,有化金橋,久而方滅。來晨,齋上米鋪。卻往華嚴,駐泊一宵。次游竹林、金閣,過南臺,宿靈境,看神鐘,禮聖金剛。拂旦,登途,至法花寺,齋羞而別。奔赴佛光寺,音樂喧天,幡花覆地。禮彌勒之大像,遊涅槃之臣藍。焚香解脫師前,虔祈於賢聖樓上,宿於常住。發騎來晨,齋於聖壽寺中,宿在福聖寺內。禮佛之次,忽有祥雲,雲中化菩薩三尊,舉衆皆禮敬。次至文殊尼寺,兼游香谷梵宮,宿在清涼。登崚層道,謁清峰道者,開萬菩薩堂,遊玩侵宵。來朝過嶺,兼諸寺院蘭若,並已周遊。卻到華嚴,設齋告別。臨途之際,四衆攀留。既逞速已再三,伏惟千萬。

这是一个册子本中的一篇,后面还有若干表、状样本(书仪),本篇文字前后则有两篇《僧牒》,是地方官员为这位行记的作者普化大师写的介绍信函。这样的一个册子本上的行记,当然不是普化大师旅行当时所作,而且这位印度大师也不一定能够用汉文撰写。但这篇行记和有关普化大师旅行的其他介绍信函等连抄在一起,它很像是随同普化大师巡礼的一位汉僧所撰,其上还有用朱笔点断、修改之处,以及用墨笔补写的地方,成文年代据同卷上的“天福叁年”、“天福肆年”的记录看应当在此之前不久。而且这篇文字在中原没有流传,而是发现在敦煌,所以很可能是普化大师一行回程时留在了敦煌,是其行记的一个抄本,抄写者也把相关的牒文等一并抄录,留给我们比较原始的行记形态。

敦煌写本中还有一篇宋朝初年的求法僧行记,即S.383《西天路竟》。写本首尾完整,存21行,记从北宋东京(开封)至南天竺的旅行日程。根据其路线与北宋干德四年(966)出发的一批西行求法僧的路线相同一点,学者早已指出这是某位北宋僧人留下的行记,可与《继业行记》等材料相印证。这篇已经记录到南天竺的简要行记,一定是这位僧人从西天回到敦煌时留下的,也是我们见到的丝绸之路巡礼行记的一种。

此外,敦煌写本中还有丝绸之路上某一段的旅行记录,如P.3973是某人从晋北入代州,经雁门关而到五台山的日记;P.4648是某人自怀州、泽州、潞州到太原的日记;S.397则是从太原,经忻州到五台山的日记;日本大阪杏雨书屋藏《驿程记》,可能是一组敦煌使者从西受降城到雁门关的行记。

我们从文献中看到的常常是具有一定规模的巡礼行记,如《大唐西域记》、《南海寄归内法传》、《入唐求法巡礼行记》等,其实有一些就是在旅途中撰写的,至少用某种方式记录,回来后再正式成书。还有一些较短的行纪,是从其他书中摘录出来的,如《继业行纪》,据范成大说:继业“干德二年(应是四年),诏沙门三百人,入天竺求舍利及贝多业书,业预遣中。至开宝九年(976)始归。〔牛心〕寺所藏《涅盘经》一函四十二卷,业于每卷后,分记西域行程,虽不甚详,然地里大略可考,世所罕见,录于此,以备国史之阙”。很可能继业是带着这部《涅盘经》去西天求法的,看完一卷,即把自己的行程记录在卷末,范成大录出,成为我们今天看到的《继业行纪》,正是这样在旅途中记录的形态,因此更加真切地反映了求法僧用写本记录行纪的情形。

如果是一个文人,那么他必定会在旅途中触景生情,写作诗文。这样的诗文草稿我们也在西域、敦煌出土写本中找到。

和田麻扎塔格出土诗文残片(M. Tagh. 0394+0391,Or.8212/1767+1768),文字如下:

这显然是一个离别家乡的游子,在遥远的安西四镇,对家乡亲人的思念。

更能说明一个文人在旅途中行吟情形的资料,是S.6234+P.5007,P.2672翁皓的诗集。三个残卷属于同一个诗集写本,其中S.6234与P.5007可以直接缀合,P.2672不能直接缀合,但也不会距离太远。整个写本正面是四通信札,而且每一通原本是写在一张纸上的,粘连而成一个卷子。在每通信札的后面,都有另外一种笔迹所写的诗文,少则一首,多则四首,有的文句还写在书札的行间,有名称的有《甘州》《重阳》《自述》,文字都非常潦草。背面是比较工整地抄写的诗集,诗题往往占一行,低四字书写,只有个别诗题是低两三字书写于上一首的句子后面。诗句起首都是顶格书写,一首写完,大多不接写下面一首。不少诗句和标题都有改订,改订的字迹与正文相同,是作者本人的修订。这部诗集汇集的诗歌有《因国十一求干脯》《问友人疾》《酒泉太守》《秋日茙葵》《翫月》《西州》《酒泉》《炖煌》《寿昌》《仆固天王干符三年四月廿四日打破伊州□去(中缺)录打劫酒泉后却□断因□□(下缺)》《胡桐树》《焉耆》《番禾县》《金河》《闲吟》《平凉堡》《嘉麟县》《铁门关》《自述》《塞上逢友人》《述怀寄友人》《特牛沙》。

据笔者考证,这些诗歌是咸通二年(871)至干符三年(876)任河西都防御判官的翁郜所撰,正面的书信是别人寄给他的,他在旅行时作拟诗的草稿纸,后来把纸粘连起来,用背面誊写自己的诗集,随后又有修改。从这些诗歌涉及的地理范围,我们知道翁郜的行踪是从河西东部的凉州番和,经河西走廊、吐鲁番盆地,最远到焉耆的铁门关。这个写本其实就是他沿路吟诗、抄录、修改的记录,也让我们看到一个诗人带着写卷,一路创作的场景。

结语

丝绸之路是东西方共同造就的一个伟大的交往通道,通过这条道路,东方的丝绸、漆器、茶叶、瓷器源源不断地运往西方,而西方的玻璃、金银器、珍禽异兽、宗教信仰也陆陆续续进入中国。然而,这条持续两千多年的丝绸之路的运营,离不开写本。不论是商人记账目,还是文人做诗文;不论是传教士沿途的记录,还是求法僧巡礼圣迹的记载,都离不开写本。在中国发明的纸张成为丝绸之路上主要的书写文字以后,因为轻便易于携带,成为旅行者必要的装备,而纸张很快成为书信、账单、契约、行记等等的书写载体。大量的纸质文书方便了丝路旅人的相互联系,也为旅行者的财产提供法律保证,写本让丝绸之路的运营更加迅捷和通畅。可以说,丝绸之路离不开写本,换句话说,丝绸之路也是一条“写本之路”。