2023年5月11日下午,“北大文研讲座”第293期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“语言学田野调查的故事、假设与实践”。北京大学中文系教授汪锋主讲,文研院学术委员、北京大学历史学系教授王明珂,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员黄成龙评议。本次讲座为“田野方法论”系列讲座第九场。

讲座伊始,汪锋老师提出,在他二十多年的语言学田野调查中,他时常在想“为什么要进行田野调查”这一问题。在本次讲座中,他希望通过回顾自己田野调查的经历,对其中涉及的理论与方法进行反思。

一、方言调查:对调查工具的反思

汪锋老师语言学田野调查的经历,始于他本科在北大中文系汉语专业学习时的暑期实习。当时,大家普遍使用《方言调查字表》作为记录工具。这个字表提供了一个中古汉语的音韵框架,相当于古代的拼音。几位同学分成一组,完成整个字表需要十多天的时间,是一个比较繁琐、辛苦的任务。

▴

中国社会科学院语言研究所:《方言调查字表(修订本)》

商务印书馆,1981年

其实,“中国语言学之父”赵元任先生早在1928年出版的《现代吴语的研究》一书中,就采用了类似的字表。进一步追溯的话,该方法源于瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren)在1915—1926年间出版的四卷本《中国音韵学研究》。他试图以现代方言材料为基础,通过历史比较法,来构拟中古汉语。不过,在学生时代,大家并未对这种记录方式有更多的反思。

借此,汪锋老师提出了一个问题:在我们进行语言学田野调查时,到底应该使用什么样的方法?或者说,作为教师,应该给学生讲授什么样的方法?

在回到北大任教后,汪锋老师尝试在课堂上使用一些不同于以往的教学方法。例如,在今年的课程中,他给学生们播放了一位女生朗读《静夜思》的录音,并让同学们进行记录。最开始,有同学不理解应该记录什么。汪老师认为,这其实反映了大家在田野调查中经常出现的一个困惑,即“我们要去田野中调查什么?”过去人们依赖于《方言调查字表》所进行的田野工作,其实并不透明。如果回到最“原初”的田野调查,一定要在调查前想清楚最终的目的,才能找到相应的办法。

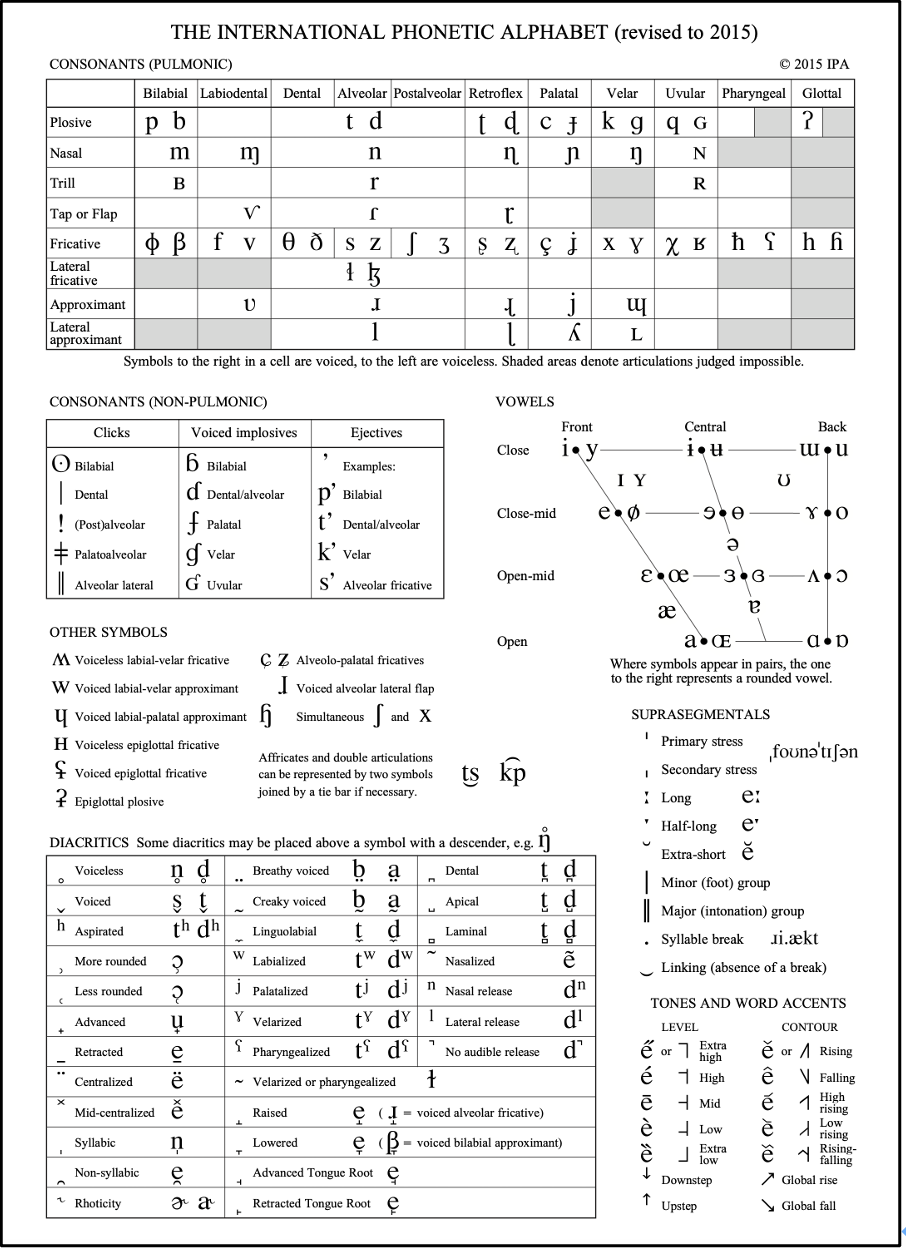

与此同时,同学们在课堂上的记音也十分有趣。大部分中文系同学使用了国际音标与五度标调法(或符号标记法)。不过,也有一些未受过国际音标训练的同学,或使用韩语字母,或直接用汉字进行记录。汪锋老师认为,类似的,在田野调查中,其实也没有所谓的客观记录,因为调查者所掌握的记音手段是不同的,其目的也是不同的。

▴

国际语音学会《国际音标表》(修订至2015年)

汪锋老师表示,他曾长期将国际音标视作某种绝对客观的记录方法,不过,他后来逐渐意识到,国际音标也可能会对调查者产生一些限制,需要对此进行专门的反思。国际音标把语音划分到了不同的小格子里,其实与我们所使用的语言一样,是把不同的事物分类来实现某种范畴化。人们日常生活中所产生的语音,其实都是主观的,并不存在某种绝对客观的语音。由此而言,我们并不能把掌握国际音标、具备特殊的听音能力等因素视作语言学田野调查的必然前提,国际音标仅仅是一个调查的工具。并且,因为国际音标最初主要用于为印欧语言等的标音,其背后可能还存在着某种潜在的“霸权”,有的语音可能在国际音标中难以找到合适的位置,或者需要特殊的处理才能进行表示。

在此意义上,田野调查中记音的准确程度,其实取决于我们对语言学的认知。如索绪尔(Ferdinand de Saussure)所言:“语言是形式,而不是实质。”某些语言中的语音差异,在其他语言中并不成立。汪锋老师强调,更重要的是,对于我们所调查的语言社团,哪些语音是构成差异的,哪些语音是同音关系。因此,核对同音字表对于保证语言学田野调查质量十分关键。

在课堂记音中,汪锋老师还发现,有位同学特别关注到了朗读者的音色、节奏等问题。当然,这类信息也未被涵盖在国际音标体系之中。而随着国际音标记音被当成语言学调查的全部,其他很多丰富的信息都被忽视了。这提示我们,田野调查前的工具储备与目的判定,对于调查的结果有非常大的影响。我们要注意到语言学调查的有限性,始终保持着敬畏的心态。

▴

汪锋老师

二、白语研究:语言与族群的纠葛

2001年,汪锋老师到香港城市大学著名语言学家王士元教授门下读博。恰好郑张尚芳先生在1999年发表文章,在美国学者白保罗(Paul Benedict)、俄罗斯学者斯达罗斯汀(Starostin)等人观点的基础上提出:“白语是汉白语族的一支独立语言。”为解决这一问题,汪老师确定了以白语作为博士论文研究方向。具体而言,他希望通过综合对语言借用的分析(横向传递)和对原始语言的重构(纵向传递)来更加全面地展示白语的演化故事。

为了完成这个目标,汪锋老师对多个白语村落进行了田野调查,并在此过程中遇到了一件趣事。当时,他抱着重构原始白语的目的,费尽周折来到云南镇雄县一个偏僻的白族乡。不过,在调查后他才发现,虽然村民的身份证上登记的是白族,但他们说的其实是当地的西南官话,也就是说,他们的白族身份是民族划分时的一个“误会”。由此可知,族群与语言虽然在大部分情况下存在交叠,但并不是严格的一一对应。二者间存在着复杂的纠葛关系。

其实不同地区的白族族群,也有不同的称呼:如兰坪称“拉玛”,大理称“白族”,丘北称“民家”,维西称“拉玛”,安宁称“白族”,等等。即使在此基础上进行基因检测工作,也会发现,基因、族群、语言三者的联系并不完全一致。汪锋老师表示,基因学、语言学与民族学三种学科的研究,虽然讲出的故事不同,但可以互相对证。他提倡三个学科学者选择适当的区域——如青藏高原东缘的金沙江、澜沧江和怒江“三江并流”的区域,共同进行田野工作,汪老师将其称为“三江并流”计划。

▴

白族民居

在云南的田野调查工作,也促使汪锋老师反思《方言调查字表》等预设调查工具所带来的便利与限制。在没有字表的情况下,田野调查需要从基本的词汇开始。调查者与发音人共同关注(joint attention)的形成,需要较长时间的训练。

同时,汪锋老师也对民族语言调查中的“抽象”词汇问题进行了思考。因为语言表达与现实存在之间有着紧密的联系,所以对于现实中不存在的东西,即使在语言逻辑上成立,很多发音人也很难进行表达。这其实是语言表达(language performance)与语言能力(language competence)之间的关系问题,其背后则进一步涉及语言学中功能学派与生成语法学派之间的分歧。进一步来说,语言学田野调查所呈现的结果,也十分依赖于调研者与发音人之间的配合关系,这是调查者需要时刻保持注意与警惕的。

三、田野调查与语言观

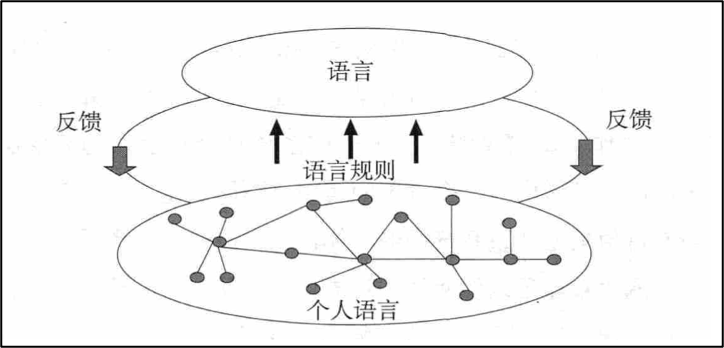

汪锋老师进而提出,语言学田野调查很大程度上受制于调查者的语言观。他来到北大读书后,在徐通锵老师、王洪君老师、陈保亚老师等前辈学者潜移默化下,逐渐意识到索绪尔“同质语言观”的局限性。与索绪尔不同,社会语言学创始人拉波夫(William Labov)提出“有序异质语言观”,认为语言是一种社会现象,不同人的语言是有差别的。语言中的变异使语言得以变化,因而也是语言中最有活力的部分。而这些问题,其实是在过去使用《方言调查字表》、或是基于单个发音人所进行的田野调查中难以观察到的。

不过,在很多时候,“有序异质语言观”也难以解释生活中遇到的所有问题。目前学界较为前沿的看法认为,语言是一种复杂适应系统。在此意义上,每个人的个人语言都是不同的。该理论最先由美国学者霍兰(John Holland)提出,其后,王士元先生首次使用汉语材料阐明,汉语就是一个复杂适应系统。社会语言学家穆夫温(Salikoko S. Mufwene)倡导的语言演化生态学,也值得我们重视。他明确提出,所有语言都有共同的重新结构(restructure)机制,只是由于各个语言的生态因素不一样,从而造成了不同的结果。我们接触到的语言事实,远大于我们语言学当前能涵盖的范围。伴随着新的语言学理论的提出,语言学田野调查的内容也得到了进一步的开拓。

▴

语言的复杂适应系统

选自沈钟伟《复杂适应系统和汉语动态研究》

《语言学论丛》2014年第2期

最后,汪锋老师对本次讲座的内容进行了总结。我们无时无刻不在语言之中,语言存在的事实是一切理论的源泉。语言的存在包括具体而微的个人语言以及其存在的生态。我们每天都“淹”在语言事实的海洋里,对于一个语言学的学生来说,语言存在的地方,就是语言学的田野所在。我们需要清楚自己在田野调查时依赖的装备总是有限的。但只要我们意识到自己的“有限”,我们就有可能摆脱这种限制,从而接近语言的真相。

评议环节

▴

王明珂和黄成龙老师

评议阶段,王明珂老师表示,汪锋老师的讲座引起了他的很多思考。例如,在过去的研究中,王老师也注意到性别等社会因素对于受访者语言表达的影响。进一步来说,其实语言与人们在社会生活中的分类系统有着很强的关联。因为分类本身就涉及认知的问题,而语言可以把世界熟悉化。比如,人类学家对于努尔人的研究表明,他们语言中与牛相关的词汇非常丰富,这与他们牧牛的生计方式有关。由此看,语言是一种非常基本的表征体系,有其特定的结构、语法、乃至情感。研究者需注重其背后的社会情境。

黄成龙老师认为,汪锋老师的讲座从田野调查的故事、假设与实践三方面展开,给人很大的启发。语言学的田野调查充满着喜怒哀乐,值得进行专门的讨论。黄老师接下来回忆了他在博士后期间、以及主持英国濒危语言记录项目时的调查经历,特别是后者所涵盖的调研对象并不仅限于民族语言,而是一整套文化认知体系。此外,不同语言学理论都有其特殊的优势与缺陷,需要辩证地看待与使用。

问答环节,汪锋老师与现场观众就语言学理论与田野调查的关系、如何对待不同的受访者等问题进行了热烈的讨论。