2023年4月26日下午,“北大文研讲座”第291期在北京大学静园二院 208会议室举行,主题为“10-13世纪西藏中部绘画与西域关系”。故宫博物院宫廷部研究馆员、故宫博物院藏传佛教文物研究所所长罗文华主讲,文研院邀访学者、北京大学南亚学系长聘教授罗鸿主持。本次讲座为“故宫与故宫学”系列讲座之一。

讲座伊始,罗文华老师首先明确了本次讲座所涉及的核心时段与地区——后弘时期(978-1260)的卫藏地区。接着,罗文华老师简要介绍了该时期卫藏地区佛教史上的关键时间点。公元842年,吐蕃末代赞普朗达玛(Glang darma)被刺身亡,吐蕃王朝随后崩溃,诸侯割据。随后在869年,卫藏地区暴发了平民暴动,并延续了一二十年之久。听闻这个消息后,当时的僧人分两路朝两个方向同时采取了复兴佛教的政策。

其中一部分僧人进入到西域,从于阗进入青海东部,被称为“下路弘法”。下路弘法以鲁梅一系影响最为深远,他从青海回到卫藏,其弟子们对于卫藏佛教的复兴贡献甚巨。另一部分则向西到达古代阿里三围地区(今天的西藏西部),建立地方性政权,推动了佛教复兴,被称为“上路弘法”。上路弘法以孟加拉国的阿底峡(A ti sha,本名Diṃpaṅkaraśrijñana, 982-1054)最为有名。他曾在摩竭陀地方超岩寺任上座,受阿里国王强秋沃(Byang chub 'od)的邀请到阿里传法,于1042-1045年在阿里讲经说法,翻译佛典。1045年,阿底峡经卫藏仲敦巴(’Brom stom pa, 1005-1064)之邀转而来到卫藏传法九载,直到1054年卒于聂塘。仲敦巴承其衣钵建立了噶当派。

这一段历史事件发生于978-1260年间,而这段时期也因此得名为“后弘期”。9世纪晚期,藏传佛教史上围绕佛教发展方向是汉传佛教还是印度佛教出现分歧而引起辩论,这就是著名的“吐蕃僧诤”。辩论的结果是藏传佛教的发展主要转向印度。

后弘初期,卫藏大量青年才俊纷纷涌向印度、尼泊尔留学,明显延续了吐蕃时期的佛教传统与艺术传统,导致藏传佛教艺术迅速地转向印度化和喜马拉雅化。甚至,当下路弘法的十位青年才俊回到卫藏地区时,也多不约而同转身投向印度、尼泊尔留学。

罗文华老师指出,后弘期来自下路弘法的多康地区与来自印度、尼泊尔两个方向分别带回卫藏的不仅是不同的佛教体系,还有两种艺术风格。最终,印度波罗风格在当地占了上风,即西藏传统文献中所谓的“噶当风格”,该风格在10-13世纪一直是西藏艺术的主流。然而,来自于下路弘法的艺术风格在西藏佛教艺术中是否产生影响?如果有,那么这种影响是区域性的,还是辐射到卫藏核心地区?这正是本次讲座想要讨论的问题。

由于历史动荡,西藏早期寺庙保存不多,壁画保存更少。其中,在西藏山南市扎囊县的扎唐寺和日喀则市夏鲁寺中出现了罕见的壁画风格。扎唐寺壁画以东印度波罗艺术为主,但在第III壁主尊左右两侧的壁画中发现了与众不同的绘画风格,同样的风格还出现在夏鲁寺最早完成的护法殿门厅III壁上。罗文华老师认为,这种风格明显受到来自于西域的影响。他特别指出,此处“西域”取较为广义的概念,覆盖了从新疆东部到甘肃、青海一带。学者们对于外来影响的存在似乎形成了共识,但是对于影响的来源有不同的看法:主要有以意大利学者朱塞佩·图齐(Giuseppe Tucci)、瑞士学者迈克尔·汉斯(Michael Henss)为代表的于阗说,以意大利藏学家罗伯托·维塔利(Roberto Vitali)为代表的西夏说,以及以宿白先生为代表的元代说。

紧接着,罗文华老师介绍了扎唐寺的基本情况。扎唐寺位于山南地区扎囊县,建于1081-1093年,创建者是鲁梅的弟子扎巴恩协(Grwa pa mngon shes, 1012-1090)。据说,此寺仿桑耶寺,采取曼荼罗布局,而规模较之略大,内外设三重围墙。扎唐寺是下路弘法最推崇的寺庙之一,但经历了多次破坏,目前只有后殿一部分保留了11世纪晚期的原始形态,而这部分壁画也是本次讲座讨论的重点。

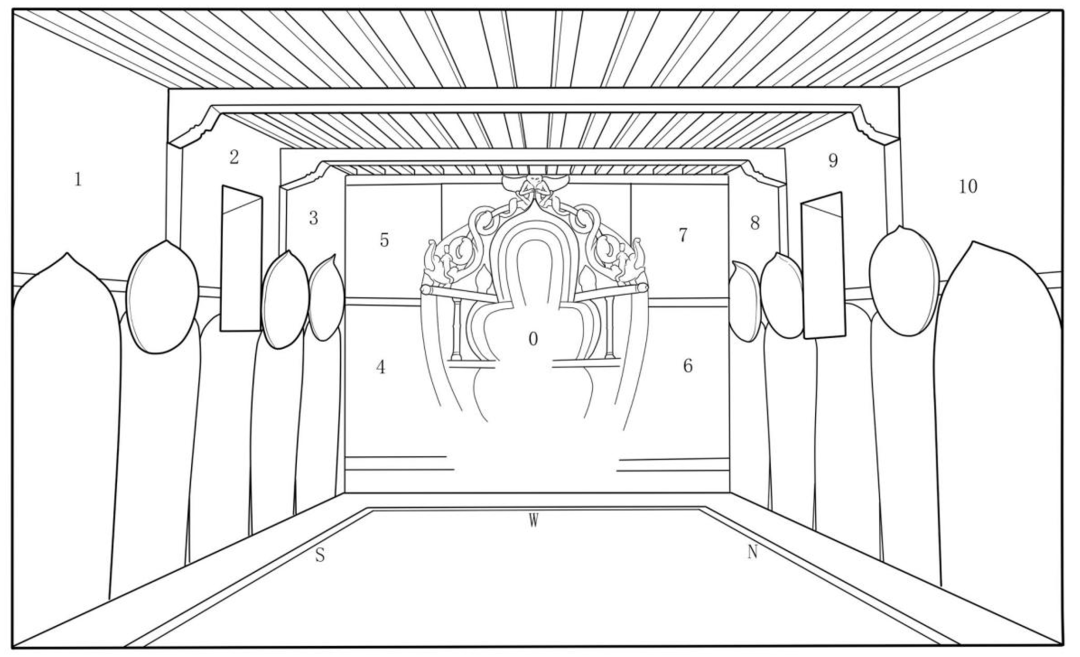

此前关于扎唐寺的研究因缺乏高清的图片资料,而较少涉及对细部的探讨。近年来,数字化工作的完成揭示了更多的风格细节。如复原图所示,寺庙原始结构中间是释迦牟尼坐像,左右两旁各有4个背光,应为八大菩萨。周围壁画共分为十铺,每一铺均以佛为中心。其中第III壁是寺庙最中心的部分,主题为文殊弥勒变法图,第II壁与第V壁的外部壁画则是后来新绘的。

▴

扎唐寺II-IV壁释迦牟尼佛、八大菩萨塑像与十方佛壁画分布图

第III壁右下方第四铺主尊为转法轮印佛。此佛采用紫红色头光,这在西藏壁画中较为少见。佛的脸部、手部与脖颈都用高光处理,为来自印度的凹凸画法,豆荚状的眼睛也来自于印度传统。坐佛右披汉式袈裟,左肩系带,很可能受到汉地的影响。此外,他的衣袖边缘采用花瓣作为装饰,这与吐蕃样式不同,很可能是来自于粟特。由此可见,坐佛的图像受到了多地不同风格因素的影响。

▴

扎唐寺第III壁

这一铺壁画后面的人群可分为两组,分别来自三个不同的地域:西域、吐蕃与印度,壁画风格也相应表现出不同的地域特征。其中可能有西域人,他们采用左衽汉式袈裟,眼睛为豆荚式或单凤眼,一字眉、八字胡的面部特征也呈现出西域的特色。也有一部分呈现出较明显的吐蕃特征,如多色吐蕃式桶状缠头、翻领镶袖口素色或带花大袍,左衽服饰、腰束金带,并垂有蹀躞,脚踏尖头靴。这些人群中也有来自印度的元素,如高发髻、戴宝冠,用白毫、凹凸画法显示面部轮廓,以及佩戴印度样式的双耳环,其中耳环下坠直至肩部的珠宝也是喜马拉雅地区波罗艺术的常用装饰。

在中唐时期的莫高窟第159窟《吐蕃赞普与各国王子出行图》中,也出现了头戴朝霞冠、身披素色翻领袍的人物形象。在2002年德令哈市郭里木乡出土的两座吐蕃墓中的郭里木棺板画上也有头戴线缠冠的人物形象,只是表现手法更加生活化。在夏鲁寺护法殿门道边的第II壁上的壁画中,供养人缠头,身披翻领长袍,并系有腰带。这三个例子都与扎唐寺壁画异曲同工。

▴

吐蕃赞普与各国王子出行图

莫高窟第159窟,中唐(766-835年)

▴

郭里木棺板画B板(复原图)

第III壁第四铺与第七铺壁画中还有左右对称、正在瘙痒的狮子以及与之相背而踞的双狮。前者用前爪旋转瘙痒,后者的尾巴从后腿处翻折到后背,可能来自于较早的唐代的传统。第四铺中还出现了唐式汉装的人物,鹰钩鼻,戴宝冠,梳椎髻发型,戴插步摇,身着夸张的宽袖长摆大衫,很可能是女施主的形象。在青海玉树勒巴沟大日如来石刻中,也有类似着装的女施主在敬佛,可见九世纪时当地工匠已经能区分并表现唐式汉服与西域、吐蕃等民族着装之间的区别。

第III壁第三铺壁画顶部人物穿着交领服饰,外有披帛与罩衫,下摆开衩,脚踩长靴,女性形象头上还有很多装饰物,可能是王子和女眷属的形象。第III壁第五铺上方的人物神情鲜活,有的在凝神望着狮子,有的窃窃私语,也有的在听佛讲法露出惊讶的神情,这种活跃的气氛在内地壁画中非常少见。他们全都没有剃发,可能是西域的听法众或僧人——其中长寿眉的特征与内地罗汉形象类似,八字胡、络腮胡以及较靠后的发际线这类样貌形态则可能来自于西域。

总体而言,第三铺中共出现了至少三种不同的形象:印度菩萨、西藏菩萨、汉装人物。其中印度菩萨通常有豆荚状眼睛,头戴多层三角冠叶,高挽发髻,面部轮廓鲜明,表情严肃庄重,并用凹凸画法表现人体的轮廓。西藏菩萨则有桶状缠发,着靴,身穿翻领大袍,用花纹装饰衣缘,束腰带装饰蹀躞。西域听法众通常留短发(或秃顶),一字眉、八字须、面庞鼓出,常用淡高光、着装华丽、表情夸张。汉装人物以供养人为主,通常着宽袖大袍,高挽发髻,插步摇为饰。此外,运用紫色、橙色、绿色、灰蓝色等中间色,使用花瓣与卷草纹,也是汉地艺术风格的特征。

接下来,罗文华老师将叙述重心转移到了夏鲁寺。夏鲁寺位于后藏日喀则市东南角甲措雄乡年楚河谷,是夏鲁派的祖寺。此寺始建于1087年,由萨迦派的吉尊·西绕迥乃(lCe btsun Shes rab ‘byung gnas)主持兴建。寺庙一层转经道以及甘珠尔殿边的壁画的年代主要集中于元朝,二层原始壁画则主要在护法殿前厅——这也是本讲主要想讨论的部分。

壁画中出现的独特植物纹样尤其值得注意。壁画中出现的植物形象可大致分为两类:一类呈现枝条状,只出现在这一个地域,但这种纹样目前并没有找到相关文献依据支撑;另一类则是结构状的紫色纹样。

▴

一层护法殿门厅III壁第二铺中独特的植物纹样与西域人物

壁画中的西域人物形象也极具特点。如夏鲁寺护法殿门厅第III壁第二铺壁画中出现的西域老者用右手抚额。壁画中还出现了扎唐寺中未见的印度式僧人形象,并未戴冠或缠头。底下的唐装人物形象或着女装。由此可见,听法众是由不同人群组成的。门厅III壁第四铺壁画中,虽然排列较为局促,但人物组成与搭配非常独特。罗文华老师将其特征总结为:既有印度式的人物,也有西藏式的人物,还有西域式的人物,这中间夹杂着唐装汉人的形象。

接着,罗文华老师举出了几幅唐卡与夏鲁寺壁画的艺术风格加以比较。如在藏中地区的11世纪晚期至12世纪初的唐卡中,文殊菩萨下方围绕着听法的菩萨和僧人,其中就有印度式的菩萨形象。扎唐寺壁画中经常通过颜色来区分人物的地域,而这幅唐卡也使用了类似的着色方式,在画面底部听法的绿色人物就可能来自于印度。画中用不同颜色渲染的卷草纹,在其他唐卡中也有出现。

▴

文殊菩萨,藏中地区

11世纪晚期至12世纪初,私人收藏

接下来,罗文华老师介绍了两幅汉藏绘画风格的幡画。在山南市乃东县结巴乡吉如村吉如拉康发现有一幅罕见的竖长条状的尺幅较大的幡画。此画中出现了两个巨大的荷花,上面还有树叶与树枝。画中人物腿部较细,上身较长,且底部的供养人身着藏式交领裙,罗文华据此判断这幅画应当为藏人所绘。此外,这幅幡画背后还反复写有缘起偈的相关文字。而西藏并没有用幡的传统,可见,这种传统当来自于西域。

▴

文殊菩萨,布本设色,11世纪

纵约 77.5 厘米,横约 23.5 厘米,西藏绘画

山南市乃东县结巴乡吉如村吉如拉康发现,西藏山南博物馆藏

2006年于山南市措美县当许镇的噶塘蚌巴奇(dGa' thang 'bum pa che)的旧塔中也发现了大量古文书残卷和两幅形似敦煌绢画的“幡画”,年代当在11世纪间。其中一幅幡画的正面绘有一手持盛放着三宝的托盘的人物形象,赤足站在紫红色莲瓣上,与敦煌藏经洞出土的绢画联系紧密。背面绘有汉藏结合式的供养人形象,眉眼为汉式,面庞丰腴,身着交领衫,脚踏尖靴,手捧佛经。整幅画作采用线条化的表现,有不太明显的凹凸画法特点,被认为是藏人所作。

▴

幡画,11世纪

2006年出土于山南市措美县当许镇噶塘蚌巴奇旧塔

接着,罗文华老师试图分析这些绘画风格的来源。莫高窟第17窟中的坐佛与一旁和尚的面部的处理方式,也与扎唐寺壁画类似,使用了稍具形式化的高光。而17窟壁画中紫色花蕊的植物纹样,也与扎唐寺壁画、藏人所作的幡画类似。在花蕊中用紫色点染花心的做法,经常在敦煌绢画中发现,这类图像应当不是汉人所绘,因为旁边有藏文的题记而非榜题。

▴

敦煌莫高窟17窟壁画中的坐佛

在敦煌藏经洞出土的一幅敦煌绘画上有吐蕃文的记录,却未出现长方形汉文题笺,可见并非汉人所绘,而更像是当地藏族工匠仿西北印度克什米尔、斯瓦特的作品。画中人物眼睛的画法,既不同于汉人所画的丹凤眼,也不同于印度式的画法,而被认为来自于今天克什米尔或斯瓦特。绢画人物的虹膜被高亮的白色颜料填充,其效果类似于克什米尔、斯瓦特造像的错银效果。而画中人物涂红的嘴唇,则模仿了西北印度佛像中嘴唇错红铜的工艺。这种模仿虹膜错银、唇错红铜的处理方式显然与夏鲁寺第II壁和两幅唐卡的风格并不一致。

▴

陈中梅老金刚手菩萨,绢画设色,9-10世纪,56.5cm×16.5cm,敦煌藏经洞出土

敦煌地区绘画,斯坦因藏品师

敦煌绢画中有一部分与壁画的情形不同,例如画面中的罗汉剃发,脸部饱满,并身穿交领式袈裟,应在表现汉地僧人。而扎唐寺以及夏鲁寺壁画中的听法众几乎无人剃发。画面中的僧人坐于垫上,右手托着小铁钵,旁边立着挂革袋的锡杖。根据吐蕃文的记录可知此像是迦理迦尊者。

▴

迦理迦尊者像,唐至五代时期,纸本设色

43.5 cm × 26.0 cm,大英博物馆斯坦因藏品

接着,罗文华老师将视点转向新疆东部,以勒柯克切走的柏孜克里克石窟为例,比对了西域佛教石窟艺术与吐蕃佛教艺术的异同。柏孜克里克石窟第9窟的主题为本行经变的壁画,与扎唐寺壁画有诸多相似之处,如人物的头光与背光、留着络腮胡老者的形象等。在柏孜克里克第9窟(今天编号第20窟)壁画中,老者与年轻人之间的互动姿势与神情,也与扎唐寺壁画类似。工匠有意识地区分了不同地域的僧人形象,如用百衲衣表现汉装僧人三都统像,用八字胡来表现西域的僧人形象。

▴

柏孜克里克第9窟本行经变,10-11世纪

新疆维吾尔自治区吐鲁番市区东北约40公里的火焰山峡谷木头沟河西岸

在斯坦因所盗掘的柏孜克里克石窟第31窟的壁画中,人物的眼睛朝向、站姿与头光、背光也采用了与扎唐寺非常类似的处理方式。这幅壁画表现了本行经变与涅槃经变的主题,其中本行经变的表现较为克制,而涅槃经变的表现较为夸张。而在扎唐寺第III壁壁画中,西域的人物被保留下来并加强了夸张的人物神态,其他的则被吐蕃本地的人物所替换。在柏孜克里克壁画中,人物的背光与头光用不同颜色区分开,并绘有立体化的火焰纹与植物纹样。在新疆吐鲁番吐峪沟石窟的千佛洞出土的壁画中,植物纹样也与扎唐寺采用了类似的结构形态。

▴

本行经变与涅槃经变,斯坦因藏品,柏孜克里克第31窟

最后,罗文华老师试图解释于阗与高昌回鹘等西域因素对西藏中部地区佛教艺术的影响。首先,吐蕃佛教艺术可能借鉴了于阗的艺术风格。于阗是丝绸之路的重要站点,也始终是唐蕃争夺的要点。由于吐蕃在此长期统治,于阗见证了佛教的复兴与持续发展,并于9-10世纪成为佛教的中心之一,奠定了此后回鹘、西藏、西夏、汉地和蒙古佛教的基础。达玛沟的考古发现证明,当地与阿里一直保持着联系。1006年前后,喀喇汗国攻陷于阗国,佛教徒逃往高昌回鹘与西藏。但此时,本讲所举出的图像材料还未出现。这种绘画因素也可能来自于高昌回鹘。高昌回鹘自866年建立后便确立了佛教信仰。10世纪中期,统治者大力推崇佛教,高昌、北庭、焉耆、龟兹等都是佛教中心,以克孜尔、柏孜克里克、库木吐拉、森木塞姆等石窟最为有名。其中柏孜克里克是回鹘王室的石窟寺,得到重金支持,直至13世纪初高昌回鹘归附蒙古。

在吐蕃后弘期初期(10-11世纪),卫藏地区佛教艺术的影响可能来自于印度、尼泊尔、西域的于阗、高昌回鹘、敦煌等地,尤其是高昌回鹘与敦煌最为重要。因此,罗文华老师猜测,此地的佛教艺术风格很可能承继于阗之遗风,至高昌得以影响到西藏中部。

▴

罗文华老师

在讲座最后,罗文华老师就本讲所涉及的问题进行总结。首先,后弘期的西藏基本处于封建割据时期,其艺术风格采取全面开放的政策。来自印度、尼泊尔、西域的各种元素、艺术风格纷纷涌入西藏中部地区。目前收集到的绘画例子仅限于以上几种,虽数量不多,但是内含的信息量非常大,其中包括周边已经消失的图像与艺术元素。

第二,从以上分析看,从吐蕃时期开始与青藏高原关系密切的于阗并没有直接证明与此风格有关系。高昌回鹘是否在吐蕃崩溃以后,因地理便利、时代延续晚等因素,从而对西藏后弘期的佛教艺术产生了更大的影响?这仍然有待于探讨。

第三,扎唐寺与夏鲁寺的早期壁画与山南发现的三幅幡画的色彩,如紫红色,流行在敦煌至新疆东部,在后来的西藏绘画中罕见使用,不见于印度、尼泊尔绘画的色彩中;这也为我们锁定10-13世纪西藏受到西域影响的范围提供了比较明确的线索。其中幡画的形制更是体现出西域的影响。

第四,从佛像周围人物的面部特征以及人物夸张的表情与互动的感觉来看,其与高昌回鹘的壁画似更具近缘关系(9-12世纪)。其中本行经变图像的影响最为明显,很多人物直接采用其原型而稍加变化,似乎说明柏孜克里克王室的石窟寺曾经扮演过重要的角色。

虽然目前研究尚有缺口,如尚未找到与扎唐寺、夏鲁寺植物纹样最为匹配的图像,但已可确认它与高昌回鹘的艺术关系。然而,由于和阗与回鹘的艺术关系、回鹘与卫藏的艺术关系均不明了,此研究仍然是藏传佛教艺术史中最为艰难的研究方向之一。

评议环节

▴

线下会议现场

评议阶段,有听众针对讲座中涉及的“印度”与“西域”的概念提出问题。罗文华老师对此回应称,本讲试图将“西域”界定在新疆与甘肃、青海一带,而不涵盖犍陀罗地区。而本讲所涉及的与后弘期西藏艺术风格相关的“印度”概念,则主要指恒河流域中游的东印度,而不包含印度河上游的西北印度地区。就当时佛教艺术传播的路线,罗文华老师回应称,佛教传播早期可能是通过吉尔吉特沿新疆南线到达于阗,再由于阗进入西藏,而非直接从阿里进入卫藏。最后,罗鸿老师对本次讲座及讨论内容进行总结。他指出,罗文华老师在讲座中使用了非常丰富的图像资料,而讨论则主要集中于文献方面,不同学科的学者在一起进行专题性的讨论,可谓盛宴。