“近代中国的思想、制度与文章”系列

2020年12月22日下午,“近代中国的思想、制度与文章”系列论坛第五场、“北大文研论坛”第129期在线举行,主题为“近代译学与文章形式”。文研院邀访学者、中国海洋大学文学与新闻传播学院副教授张治作引言,北京市社会科学院文化研究所研究员季剑青主持,台湾“中研院”中国文哲研究所研究员李奭学与文研院工作委员、北京大学外国语学院教授高峰枫出席并参与讨论。

论坛伊始,季剑青老师简要介绍张治老师的研究背景与学术视野。本次论坛主题发言中,张治老师从翻译角度,在晚明以降的长时段视野中,讨论西方学术、思想与文学的汉译如何激发现代文学与思想表达的诸多可能性。而他在主题中特别使用“译学”这一概念,表明不仅在技术层面上进行讨论,更多从学术与学术史层面进行认识。

张治老师首先谈及从长时段认知中国现代文学史的思路,认为中国现代文学史应在长时段、中西文学交流中促成,成为世界文学格局里的中国文学发展阶段。而他所思考的四百年的时间跨度,超越了中国历史治乱循环的周期,是一个破除旧的历史循环阶段的概念,进而以晚明时期为起点重新认识中西文化交流。面对既有的中国现代文学史书写,张治老师指出,其中对于17至18世纪的论述较少,而明末清初有许多西学资源影响到中国。以庞迪我《七克》里的故事源头,以及伊拉斯谟《箴言录》对于古典文化思想的改造和对于晚明耶稣会士中文著述的影响为例,张治老师指出,近四百年来的中国文学,处于变动不居的“世界文学”中,视野与关系在变,潮流与风向也在变。在中西文学交流的漫长时段里,“中国文学”虽有独特的内在思路,但更要将传统与“世界”接通,才更有可能找到出路。而回应文学史为何要关注翻译的问题,张治老师认为,翻译文学追求的不是技术操作,其生动灵活性甚至不亚于文学创作,从本国文学史研究视角回看近代译学,人们会惊觉其中具有丰富的文体试验和修辞冒险。他认同将翻译文学纳入文学史的想法,认为需重新考虑翻译的学术性、文章性以及翻译本身作为文学作品再创作的可能性。

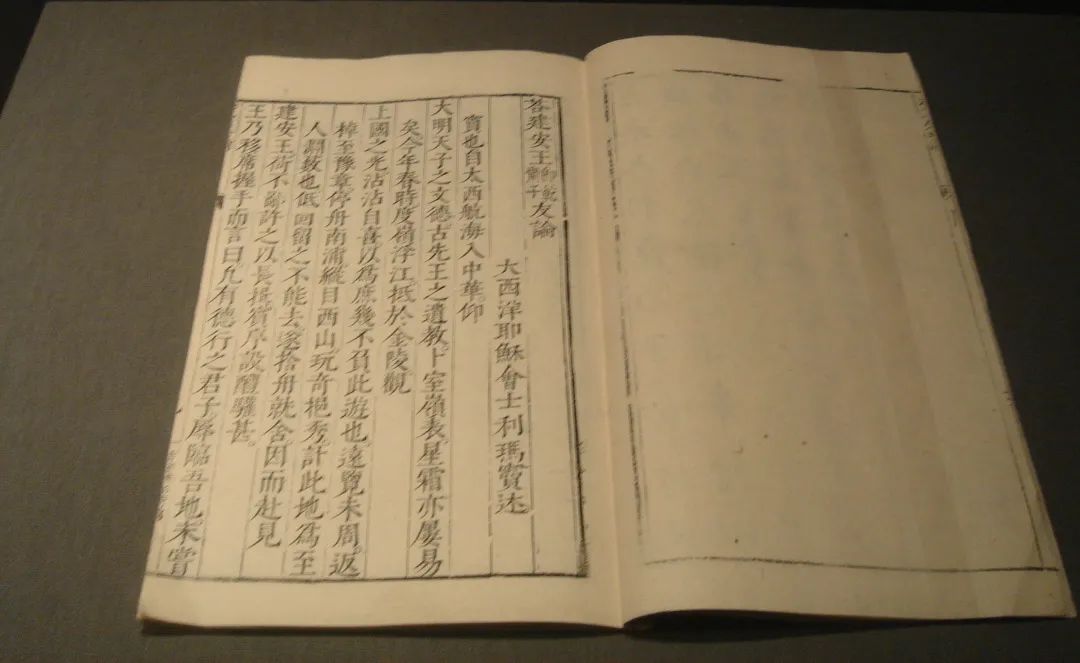

《交友论》,利玛窦著于1595年,该作品由收集的西方哲学家格言构成,并为了适应中国文人的情感在某些方面进行了修改,该书也是利玛窦第一部中文作品。图为北京1601年印刷版,藏于罗马中央国立图书馆,摄于北京首都博物馆。

谈及译学与文章形式的互动关系,张治老师以梁启超《翻译文学与佛典》中提出的佛教对于中国文学的五项影响为例,指出宗教思想的变迁经过经士们的翻译活动影响到汉语的文章形式。而当“西学”再次输入中国时,这些影响继续深刻发生着。“文章形式”,在张治老师看来,是文学性的书面形式,不局限于文体、文类,可扩展到修辞手法、文学风格等方面。“文以载道”的传统早就大受挑战,晚明清初西学东渐影响下的“天崩地坼”,造成宇宙观和世界观随之改变,表述与言说的“老调子”开始不再稳固。而设喻(修辞)与拟象(文化)同样涉及文化上的变化。

张治老师随后讨论四个问题:其一,中国现代翻译文学是否过早受到标准化规则的束缚?近代文学多方面求新求变的审美与思想,与不断调整的描述外部世界与自我关系的表达焦虑有所关联,面对近代文学最具魅力时译者辗转腾挪的变化,现代的翻译只能指摘其中技术问题,而忽视其中译者译家的个人化因素。张治老师由此质疑,现代化的想象是否将这种标准化的秩序感当做一种合理化的目标来追求与坚持。其二,面对“直译”与“意译”之辩,张治老师以佛经翻译历史与杨绛翻译《堂吉诃德》中的三处细节为例具体说明,认为二者的分别并非绝对。其三,在翻译是否应忠实于原著的问题上,张治老师认为可放宽并不再纠结“是否忠实于原作”的问题,而更关注译者才能如何展现,各种语种的翻译者能否、以及如何结合自身本国语言的优长来展现特色。其四,关照“西方翻译古典语言的历史是否有助于我们进行借鉴”这一问题,张治老师指出,古今语言的切换与翻译使得古代的文体传统与修辞能够传递下来,西方近代语言文学发展与希腊罗马古典语言传统有一段时间并存共生(尤其是拉丁文)——两者共同参与早期现代化,此后发展也经历了交相映发、互相补充丰富的过程,直到各国近代语言发展完备,拉丁语才自然而然退出公众生活。由此以观中国的新文化运动,张治老师认为,新文化运动过早、过于激烈地对文言旧体进行否定,正如林纾在《论古文之不宜废》中所言,文言旧体与白话新文学也应有一段互相滋养、共同发展的阶段。

张治老师随后讨论四个问题:其一,中国现代翻译文学是否过早受到标准化规则的束缚?近代文学多方面求新求变的审美与思想,与不断调整的描述外部世界与自我关系的表达焦虑有所关联,面对近代文学最具魅力时译者辗转腾挪的变化,现代的翻译只能指摘其中技术问题,而忽视其中译者译家的个人化因素。张治老师由此质疑,现代化的想象是否将这种标准化的秩序感当做一种合理化的目标来追求与坚持。其二,面对“直译”与“意译”之辩,张治老师以佛经翻译历史与杨绛翻译《堂吉诃德》中的三处细节为例具体说明,认为二者的分别并非绝对。其三,在翻译是否应忠实于原著的问题上,张治老师认为可放宽并不再纠结“是否忠实于原作”的问题,而更关注译者才能如何展现,各种语种的翻译者能否、以及如何结合自身本国语言的优长来展现特色。其四,关照“西方翻译古典语言的历史是否有助于我们进行借鉴”这一问题,张治老师指出,古今语言的切换与翻译使得古代的文体传统与修辞能够传递下来,西方近代语言文学发展与希腊罗马古典语言传统有一段时间并存共生(尤其是拉丁文)——两者共同参与早期现代化,此后发展也经历了交相映发、互相补充丰富的过程,直到各国近代语言发展完备,拉丁语才自然而然退出公众生活。由此以观中国的新文化运动,张治老师认为,新文化运动过早、过于激烈地对文言旧体进行否定,正如林纾在《论古文之不宜废》中所言,文言旧体与白话新文学也应有一段互相滋养、共同发展的阶段。

总结“近代译学与文章形式”这一话题的意义,张治老师希望重启或强调近代译学经验,特别是如何思考直译与意译的结合,以及对译述的能力和对文言形式的发挥和改良,认为翻译者需领会原作并具有善于驾驭本民族语言的能力。以钱锺书《管锥编》中对黑格尔认为中国语言“不宜思辨”的批评,以及文言文翻译书写中彰显的“弹性”为例,张治老师进一步结合当今时代的发展趋势,认为文字文章可以考虑书面形式本身的容量深度与技巧。翻译家应懂得一些文章之道,翻译化境表现是一种事所必然,与译者的文章才能有直接关联。在张治老师看来,所有的探究最后都指向个人文学才能的灵活运用,这是在对中西伟大经典传统的不断学习中实现的。

总结“近代译学与文章形式”这一话题的意义,张治老师希望重启或强调近代译学经验,特别是如何思考直译与意译的结合,以及对译述的能力和对文言形式的发挥和改良,认为翻译者需领会原作并具有善于驾驭本民族语言的能力。以钱锺书《管锥编》中对黑格尔认为中国语言“不宜思辨”的批评,以及文言文翻译书写中彰显的“弹性”为例,张治老师进一步结合当今时代的发展趋势,认为文字文章可以考虑书面形式本身的容量深度与技巧。翻译家应懂得一些文章之道,翻译化境表现是一种事所必然,与译者的文章才能有直接关联。在张治老师看来,所有的探究最后都指向个人文学才能的灵活运用,这是在对中西伟大经典传统的不断学习中实现的。

季剑青老师认为,张治老师旨在打破翻译、新文学和中西文化比较等领域的定见,将翻译提升到新的高度,打开新的视野与思路,而他所谈及的“文章形式”具有包容性与潜力,既关涉修辞,也迎向对于中国传统文学的重新认识与评价。李奭学老师指出,张治老师走进中国传统文化核心地带的努力,认为怀有“天朝心态”的中国人一向不太愿意承认接受其他人的影响,而天下文章虽然看似形式分异,只是人们用各种翻译形式与彼此沟通交流。他以唐诗格律与佛经翻译的关系为例,说明并不存在有纯粹的“中国文学”,需在世界格局下讨论中国文学,在时间维度上也可以进一步超出“为翻译的策略(strategy),译者应各取所需,直译与意译作为两种翻译策略,“尚文”与“尚質”的分别也并不绝对,应当融会贯通。回应张治老师引言中提及的“翻译作为灵魂转生”,李老师认可翻译者在翻译时的创作与创造,认为翻译者在进行翻译时,需要思考自身能否驾驭以及驾驭的程度,遇到好的文字,应尽己所能,用最好的方法“让一本死书活过来,借他人之书还己之魂”。

高峰枫老师从西方文学史、语言史的角度出发对张治老师的发言做出补充。针对张治老师提出的参考西方国家借用翻译来提高本民族语言文学水准的经验,以及古典与民族两种传统的长期共生关系,高老师指出,很长时间内,西方的学者、作家、知识分子处于双语或多语的状态,而16-18世纪欧洲各国知识分子在与古典语言的对话中,以古典语言为背景,思考自己民族语言的优缺点。他们采取的方式,既有通过翻译、利用古典语言资源优化民族语言的积极进取的姿态,也有贬低古典语言的破坏性的姿态。古典语言与民族语言关系较为复杂,可以分阶段讨论各国的知识分子如何评判自己的本族语言。胡适将作为古典语言的拉丁文与民族语言的关系对应到中国语境下文言与白话的关系,高老师认为,需要考虑到语言差异的特殊性,不能完全采用这种对应。在此,季剑青老师也补充说明,学界对胡适类比已有许多质疑,并讨论到其背后的逻辑:胡适意在强调并争取白话作为国语、民族语言的地位,因此比附欧洲的民族语言。围绕翻译上直译、意译两种观念与做法,以及翻译与原著的关系,高老师认为,亦需要更为深入的讨论,而重要的、形成很大影响的翻译著作可以收录进文学史。

季剑青老师进一步关照20世纪翻译和文言、白话之间的关系,认为晚清白话与文言作为两种载体在翻译外国文学时,文言是更有弹性、更具开放性的文体,而“近代文言”与新文学的白话之间可能也会互相吸收。面对翻译如何进入文学史的问题,季老师认为经典译本应纳入文学史,但具体到哪些篇目可以作为经典译本的问题有待探讨。关于现代文学中的表现法是否有可能首先从译本中来而后用于创作这一问题,季剑青老师认为对于这一环节的疏通将有助于打通翻译与文学史之间的通道,但也需要细致而具体的考证。

“近代中国的思想、制度与文章”

系列论坛

第一场

主题:近代文史视野下的古典文体传统

主讲:成玮(华东师范大学)

与谈:谢琰(北京师范大学)、张治(中国海洋大学)

主持:孟琢(北京师范大学)

第二场

主题:章太炎的小学、文学与哲学

主讲:孟琢(北京师范大学)

与谈:林少阳(香港城市大学)、周展安(上海大学)

主持:陆胤 (北京大学)

第三场

主题:近代经学功能的转化

主讲:陈壁生(清华大学)

与谈:吴飞(北京大学)、华喆(北京师范大学)、高波(中国人民大学)

第四场

主题:晚清的朝会、文书与政治决策——兼谈对中国近代制度史研究的思考

主讲:李文杰(华东师范大学)

与谈:安东强(中山大学)、韩策(北京大学)、孙明(北京大学)

主持:高波(中国人民大学)

第五场

主题:近代译学与文章形式

主讲:张治(中国海洋大学)

与谈:李奭学(台湾中研院)、高峰枫(北京大学)

主持:季剑青(北京市社会科学院文化研究所)